Son las 4:18 de la madrugada y el mini-centro comercial tiene un aspecto desértico. Pero ubicada en la sección de atrás, al lado de una tienda de videos clausurada, una agencia de empleo ya se está llenando de gente. Rosa Ramírez entra como ha hecho casi todas las mañanas durante los últimos seis meses. Firma un registro y se sienta en una de las como cien sillas de plástico azul que llenan la oficina. Durante las siguientes tres horas, los despachadores gritarán los nombres de quienes van a trabajar hoy. Rosa espera, preguntándose si podrá pagar su alquiler.

En ciudades de todo el país, trabajadores permanecen parados en esquinas, hacen filas en callejones o esperan en un salón de belleza iluminado por luz de neón para que camionetas raquíticas los lleven a almacenes lejanos. Algunas de las camionetas están tan sobrecargadas que para llegar al trabajo la gente debe agacharse encima de cajas de leche, sentarse en las faldas de personas que no conocen, o a veces tumbarse en el suelo debajo de los pies de otros trabajadores.

Esto no es México. No es Guatemala ni Honduras. Esto es Chicago, New York, Boston.

La gente aquí no son jornaleros buscando una chamba de un día de un contratista que viene de paso. Son empleados regulares de agencias de trabajo temporal trabajando en la cadena de abastecimiento de muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos—Walmart, Macy’s, Nike, Frito Lay. Preparan nuestras pizzas congeladas, reciclan nuestra basura, cortan nuestros vegetales y limpian nuestro pescado importado. Descargan la ropa y juguetes hechos en el extranjero y los empacan para llenar las estanterías de nuestras tiendas. Son tan importantes para la economía global como los contenedores de carga marítimos y los trabajadores asiáticos de la industria textil.

Muchos subsisten con el sueldo mínimo, alquilando cuartos en casas destartaladas, cenando frijoles y patatas, y sobreviviendo gracias a bancas de comida gratis y cuidados médicos subsidiados por los impuestos. Casi nunca reciben beneficios laborales y tienen poca oportunidad para avanzar en el empleo.

En todo Estados Unidos, el trabajo temporal se ha convertido en un baluarte de la economía, produciendo la proliferación de lo que investigadores académicos empiezan a llamar “temp towns.” (Pueblos de trabajo temporal). Estos frecuentemente son congestionados barrios latinos atestados con agencias temp. O son ciudades donde se ha hecho casi imposible, aún para blancos y afroamericanos con entrenamiento técnico, encontrar trabajo en fábricas y almacenes sin pasar primero por una agencia temp.

![]()

En junio, el Departamento de Empleo informó que la nación tenía más trabajadores tempque nunca: 2.7 millones. En su totalidad, casi una quinta parte del crecimiento total del empleo desde el fin de la recesión en mediados de 2009 ha sido en el sector temporal, según datos federales. Pero según la American Staffing Association, el grupo de comercio de la industria temp, el sector es aún más grande: cada año una décima parte de todos los obreros estadounidenses encuentra un empleo en un agencia temp.

La proporción de trabajadores temporales en la fuerza laboral llegó a su cúspide en los principios de 2000 antes de la caída económica de 2001 y la Gran Recesión. Pero mientras la economía continua su recuperación lenta y desigual, el trabajo temp vuelve a toda velocidad, diez veces más rápidamente que el aumento del empleo en el sector privado en su conjunto total – un ritmo que “excede inclusive el arranque dramático de principios de los 1990,” según la American Staffing Association.

La mayoría abrumadora del crecimiento ha sido en empleo de cuello azul en fábricas y almacenes, mientras la industria temp pierde su imagen de “Chica Kelly” del pasado. El año pasado, más de uno de cada 20 trabajadores de cuello azul era un temp.

Hoy, varias empresas que proporcionan mano de obra temporal, como Adecco y Manpower, son entre los empleadores más grandes en los Estados Unidos. Una lista anual colocó a Kelly como segunda solo por detrás de Walmart.

“Estamos sencillamente viendo más y más industrias usar modelos mercantiles que cambian la relación de empleo u oscurecen la relación de empleo,” dijo Mary Beth Maxwell, una alta funcionaria en la División de Hora y Sueldo del Departamento de Empleo. “Mientras ciertamente no es un fenómeno nuevo, está aumentando rápidamente. En los últimos 10 a 15 años, hay sencillamente un gran vuelco hacia esta situación para muchos más trabajadores – cosa que les hace mucho más vulnerables.”

Este sistema temp sirve para aislar las empresas anfitrionas de las querellas para compensación del trabajador, los impuestos de desempleo, el reclutamiento sindical y el deber de asegurar que sus obreros son migrantes legales. En lo que concierne a los empleados, los obreros temporales sufren altos indicios de lesiones, y muchos tienen que aguantar horas de espera no pagadas y enfrentarse a tarifas que empujan sus ingresos por debajo del sueldo mínimo.

El auge del “permatemp” (trabajador temporal-permanente) ayuda a explicar uno de los aspectos más preocupantes de la tibia recuperación económica. A pesar de una bolsa pujante y un crecimiento económico sostenido, muchos obreros están volviendo a la fuerza laboral en trabajos temporales o a tiempo parcial. Esta tendencia está intensificando una subida en la desigualdad de ingresos estadounidense que ha existido por décadas, en que los obreros de sueldo bajo o mediano han visto sus ingresos reales estancarse o bajar. Los temps ganan de media un 25 por ciento menos que los trabajadores permanentes.

Muchos economistas advierten que el crecimiento del trabajo temporal continuara más allá de la recesión, en parte por la reforma del sistema de salud, que motivará a los empleadores a contratar a temps para evitar los gastos que conlleva cubrir a los trabajadores permanentes.

El auge de las “Temp Towns”

Rosa, una inmigrante mexicana de 49 años con lentes delgados y una corta melena de rizos castaños, ha sido una trabajadora temp durante la mayor parte de los últimos 12 años. Ha empaquetado muestras de mercancía gratis para Walmart, armado escaparates para Sony, imprimido anuncios para Marlboro, fabricado filtros de aire para la armada americana y llenado cajas de libros de texto para universidades y colegios de elite. Ninguno de los trabajos llevó a un empleo permanente.

Aunque algunos de los empleos duran meses, como su reciente trabajo empaquetando hojas de afeitar para Philips Norelco, cada día es un juego de azar para Rosa. Primero tiene que presentarse en la agencia temporal en Hanover Park, Illinois, antes de las 4:30, esperar y, si tiene la suerte de ser convocada, viajar en una camioneta o un autobús escolar hasta el lugar de trabajo. Y aunque la agencia temp Staffing Network es su empleador legal, no recibe su paga hasta que llega a la línea de ensamblaje a las seis de la mañana.

En Kane County, Ill., donde vive Rosa, uno de cada 16 trabajadores es un temp.

Semejantes altas concentraciones de trabajadores temp se encuentran en Grand Rapids Mich.; Middlesex County, N.J.; Memphis, Tenn.; el Inland Empire de California; y Lehigh County, Pa. En New Jersey, camionetas blancas conducen velozmente por un viejo barrio húngaro en New Brunswick, buscando obreros en las agencias temp de French Street. En Joliet, Ill., una agencia temp operaba desde la sala de reuniones de un motel una vez a la semana, proveyendo mano de obra a una serie de contratistas de logística en uno de los almacenes más grandes de Walmart. En Greenville County, S.C., cerca de la fábrica de BMW en Estados Unidos, uno de cada 11 obreros es un temp hoy en día. Hace una década, la cifra era uno de cada 22.

En las “temp towns,” no es raro encontrar almacenes que no tienen casi ningún empleado en plantilla. Muchos obreros temp dicen que han trabajado en la misma fábrica día tras día durante años. José Miguel Rojo, por ejemplo, empaquetó pizzas congeladas para un proveedor de Walmart cada día durante ocho años hasta que se lesionó el verano pasado. (Walmart dijo que Robles no era su empleado y que la empresa quiere que sus proveedores traten bien a sus obreros.)

En algunas especialidades, cantidades enormes de trabajadores permanentes han sido reemplazados por temps. Uno de cada cinco obreros manuales que mueven y empacan mercancías es un temp hoy en día. También lo es uno de cada seis de los ensambladores que trabajan en equipo, como muchos empleados en fábricas de automóviles.

Por supuesto, muchas contrataciones temp sirven un objetivo legítimo y beneficioso. Las agencias de trabajo temporal ayudan a las empresas a resistir cambios repentinos o estacionales y brindan flexibilidad para tiempos inciertos. Los empleados prueban trabajos, adquieren capacidades y hacen la transición al trabajo a tiempo completo.

“Creo que nuestra industria ha sido buena para América del Norte en lo que es mantener la gente trabajando,” dijo Randall Hatcher, presidente de MAU Workforce Solutions, que provee temps a BMW. “Si me despide Empleador A, voy por aquí a Empleador B y a lo mejor tienen un trabajo para mí. La gente adquiere muchas experiencias diferentes. Un empleado puede trabajar en cuatro o cinco empresas distintas y a lo mejor después decidir: esto es lo que quiero hacer.”

A las empresas les gusta la “flexibilidad,” añadió. “Tener la posibilidad de llamar a alguien y decir, ‘Necesito 100 personas’ es muy poderoso. Les permite cumplir pedidos que a lo mejor no podrían cumplir.”

Pero a través de los años, muchas empresas han puesto este modelo patas arriba y estirado la definición de “trabajo temporal.”

Al menos 840,000 trabajadores temp son como Rosa: están trabajando en empleos de cuello azul y ganando menos de $25,000 anuales, según un análisis de datos de empleo federal hecho por ProPublica. Solo alrededor de 30 por ciento de empleos tempindustriales se convertirán en permanentes, según un sondeo hecho por Staffing Industry Analysts.

Llegadas las 4:52 de la mañana, las sillas en la agencia temp de Rosa están llenas y obreros hacen fila contra las paredes agarrando bolsas de plástico que contienen sus almuerzos. Desde detrás de un mostrador alto y blanco, la voz de un despachador invisible truena como un anfitrión de juego televisivo, llamando la primera remesa de trabajadores: ___ Mendoza, ___ Rosales, ___ Centeno, ___ Martínez, …

Esa es una práctica que George Gonos, un sociólogo de SUNY-Potsdam que ha dedicado su carrera a estudiar la industria temp, llama la versión moderna del “shape-up” (contratación callejera) – un ritual en que los obreros portuarios hacían fila enfrente del jefe quien les seleccionaba uno por uno para trabajar en los muelles.

El día después del Día de Acción de Gracias de 1960, Edward R. Murrow emitió un reportaje titulado “Cosecha de la Vergüenza,” documentando la penuria de los obreros agrarios migrantes. Los trabajadores temp de hoy enfrentan muchas condiciones similares en la forma en como son contratados, como llegan al trabajo y la comida que su presupuesto les permite comer. Ajustando acorde a la inflación, los agricultores de hace 50 años ganaban aproximadamente lo mismo que ganan muchos de los trabajadores tempde hoy, incluyendo Rosa. De hecho, en algunos de los mismos pueblos granjeros examinados en el reportaje de Murrow se han construido muchos almacenes que están llenos de temps.

Como en el pasado, los productos cambian con las estaciones. Pero ahora, en vez de cosechar fresas, tomates y maíz, los obreros temp empaquetan chocolates para el Día de San Valentín, asadores de barbacoa para Memorial Day, ollas de pavo para el Día de Acción de Gracias, ropa y juguetes para Navidad.

Los afroamericanos son un 11 por ciento de la fuerza laboral total pero más de un 20 por ciento de los trabajadores temp. Willie Pearson, un afroamericano, ha sido trabajador a tiempo completo en la planta de BMW en Carolina del Sur por 14 años. Pero desde al menos 2005, dijo, no visto a nadie que “ha sido contratado directamente. Ha sido todo a través de las agencias temporales.” La empresa dice que “después de seis meses los pueden contratar, pero yo diría que es solo uno de cinco” quien verdaderamente consigue un trabajo a tiempo completo, dijo.

La BMW no respondió a llamadas hechas para este reportaje.

Los latinos representan alrededor del 20 por ciento de todos los trabajadores temp. Pero en muchas “temp towns,” las agencies han entrado en masa en barrios llenos de migrantes indocumentados, encontrado una mano de obra que se mantiene barata en parte por la vulnerabilidad legal de estos obreros: No pueden quejarse sin arriesgar la deportación.

Tiburones del trabajo y Chicas Kelly

Mucha gente piensa que el uso de los obreros temp simplemente creció de forma orgánica, llenando un espacio que las compañías exigían en una economía global que cambiaba continuamente. Pero décadas antes de que la palabra “outsourcing” (subcontratación externa) existiera, la industria temp hizo una campaña para convencer al mundo de las corporaciones estadounidense que los trabajadores permanentes eran un estorbo.

La industria emergió después de la Segunda Guerra Mundial cuando el aumento de trabajos de oficina fomentó una demanda de secretarias y mecanógrafas para encargos breves. En esta época, casi cada estado tenía leyes que regulaban a los agentes de empleo para frenar los abusos de los “tiburones de trabajo,” operadores sin escrúpulos que exigían tarifas exorbitantes a los nuevos inmigrantes europeos a principios de los 1900s. Presentando el trabajo temp como una nueva industria, grandes empresas temp hicieron una presión política exitosa para reescribir estas leyes de una forma que no afectara a las agencias de empleo temporal.

En la década de los 1960, las agencias como Manpower y Kelly Girl empezaron a anunciar sus servicios como trabajos para mujeres, ofreciendo “pin money” (dinero para gastos) a amas de casa, según Erin Hatton, una socióloga de SUNY Buffalo y autora de The Temp Economy. Y promocionaron las ventajas de los empleados cuyo status dejaba a la empresa anfitriona libre de responsabilidad – un mensaje que persiste hoy.

Un anuncio de Kelly Girl de 1971 encontrado por Hatton se llamaba “The Never-Never Girl” (La Chica Nunca-Nunca) y presentaba la imagen de una mujer atractiva mordiendo un lápiz.

El texto decía: “Nunca toma vacaciones o festivos. Nunca pide un aumento. Nunca te cuesta un centavo durante tiempo muerto. (Cuando cae la demanda de mano de obra, la dejes caer a ella). Nunca sufre un resfriado, una hernia discal o un diente suelto. (Al menos no a cuenta de usted!) Nunca le hace pagar por impuestos de desempleo o gastos de seguridad social. (Además, nada de papeleo!) Nunca tendrá que pagar por sus beneficios. (Estos equivalen hasta un 30% de cada dólar de la nómina). Nunca deja de complacer. (Si nuestra empleada Kelly Girl no funciona bien, usted no paga. Hasta este punto estamos seguros de todas nuestras chicas.)”

Carl Camden, el actual director ejecutivo de Kelly Services, dijo que el lenguaje anacrónico era una respuesta a la actitud machista de la época. “No era típico ver a las mujeres trabajando,” dijo. “Así que tenías ese empleo frecuentemente presentado como si no fuera trabajo de verdad. La forma en que los medios lo podían vender como algo sociológicamente aceptable era presentándolo como una manera de ganar dinero para Navidad, algo que hacías en el tiempo libre para tu familia.” (Manpower no respondió a llamadas para este reportaje.)

Paulatinamente, las empresas temp empezaron a entrar en el mercado del empleo de cuello azul. Hacia el final de los 1960—una década en que la economía estadounidense creció 50 por ciento—las agencias temp empezaron a vender la idea de usar mano de obra temporal para departamentos enteros. Apoyarse en temps solo para trabajo estacional y tiempos inciertos era insensato, las agencias dijeron a los gerentes durante las siguientes dos décadas. Como alternativa, dijeron, sería mejor que las empresas tuvieran un núcleo de, por ejemplo, cinco empleados suplementados por hasta 50 trabajadores temporales, escribió Hatton.

La industria temp prosperó en la década de los 1990, mientras el aumento de la fabricación hecha-a-la-orden empujó la mano de obra contratada-a-la-orden. Pero la industria también avanzó promocionándose como el antídoto contra la mala publicidad causada por los despidos. Si una empresa despedía una porción grande de su fuerza laboral, podría hacer grandes titulares y dejar sus clientes con una sensación amarga. Pero si una empresa simplemente se deshacía de sus temps, era fácil explicarlo como un fenómeno estacional — y la empresa anfitriona podía frecuentemente evitar el reglamento federal que exigía que una empresa avisara con antelación a sus empleados que se acercaban despidos masivos.

Más recientemente, las empresas temp han presionado exitosamente para cambiar las leyes o las interpretaciones legales en 31 estados para que los trabajadores que pierden sus puestos y están sin empleo no puedan recibir beneficios de desempleo si no se presentan de nuevo con la empresa temp para otro encargo.

“No están acarreando a cabras”

Rosa vive en el salón de estar de una vieja casa de huéspedes de estilo Victoriano. Hay un colchón barato en el suelo, y una sábana cubre las puertas francesas que separan su cuarto del pasillo. El alquiler es $450 por mes; lo paga a medias con su novio, quien trabaja instalando moquetas. Ella comparte una cocina y baño con otra familia. Una trampa al lado de su puerta la protege contra las ratas que la han despertado durante la noche.

Rosa vino a los Estados Unidos en 1997 de Ecatepec, México, dónde luchaba para criar a dos hijos ella sola trabajando como vendedora ambulante de productos de belleza. Cuando se enteró que una vecina había contratado a un coyote para ayudarla a cruzar la línea internacional, Rosa se apuntó, dejando a sus hijos con parientes y viajando en autobús hasta la frontera. Caminaron por tres días a través del desierto hasta un punto de encuentro, donde un autobús les llevó a una casa de seguridad clandestina en Phoenix y después a Cullman, Ala.

Rosa se acuerda que cuando llegó a Cullman, tenía los zapatos tan lleno de agujeros que su primera misión fue ir a un centro comercial y hurgar en una caja de ropa donada buscando un nuevo par de zapatos.

“Trabajé en una planta de pollos y un restaurante al mismo tiempo para conseguir el suficiente dinero para mandar a México,” dijo. Como Rosa, muchos inmigrantes indocumentados que hablaron para este reportaje consiguieron trabajos a tiempo completo cuando primero llegaron en la década de los 1990. Pero muchos perdieron sus trabajos cuando cerraron muchas fábricas durante la reciente recesión y desde entonces solo han encontrado empleo temporal.

Otra obrera temp, Judith Iturralde, opina que la transición tuvo sus inicios aún antes, durante las redadas de migración que vinieron después de los ataques terroristas del 9/11. Dijo que cuando volvió a trabajar después de someterse a una cirugía en 2002, el almacén de discos compactos donde había trabajado le dijo que ya no podía contratarla porque no tenía papeles. La mandaron a una agencia temp, y unos años más tarde volvió al mismo almacén, todavía sin papeles.

Después de juntar la cantidad suficiente de dinero, Rosa volvió a México y trajo a sus dos hijos adolescentes a través del desierto y de vuelta hasta Alabama, donde trabajaron en una maderería. Después de que un hijo se hizo daño en el trabajo, se mudaron a Chicago esperando encontrar una mejor vida.

Pero el único trabajo que Rosa pudo encontrar fue en agencias temp.

Ahora son las 5:03 en Staffing Network y la primera remesa de trabajadores espera afuera para subir al autobús a Norelco. La agencia dice que ofrece transporte gratis para el beneficio de sus empleados. Pero activistas que abogan para los trabajadores dicen que las camionetas ayudan a las agencias temporales asegurando que proveen a sus clientes corporativos el número necesario de obreros en el momento necesario.

Muchas zonas metropolitanas no tienen transporte adecuado desde los barrios de clase obrera hasta las viejas tierras granjeras donde han florecido los almacenes durante los últimos 15 años. Así que un sistema de camionetas temp ha surgido, muchas veces contratadas por las agencias. Los trabajadores en varias ciudades dijeron que sienten presión para usar las camionetas si no quieren perder el trabajo. Normalmente pagan $7 o $8 por el viaje de ida y vuelta diario.

Los obreros describen las camionetas como peligrosamente sobrecargadas, con hasta 22 personas metidas en una van hecha para 15 pasajeros. En New Jersey, un trabajador hizo un dibujo de como su agencia temp logró meter a 17 personas en una mini-camioneta, utilizando bancos de madera y asientos de bebé y haciendo a tres de los trabajadores agacharse en el espacio del maletero.

“Nos empujan y empujan adentro hasta que quedamos como cigarrillos en un paquete,” dijo un obrero de Illinois. “A veces digo, ‘¡Oiga, no están acarreando a cabras!”

Varios obreros dijeron que a veces la agencia temp les había dejado abandonados. Vicente Ramos, un padre de seis hijos que vive en New Jersey, recordó como una noche hace unos años tuvo que caminar con otros trabajadores durante tres horas porque la camioneta no se presentó.

“Teníamos hambre y sed y apenas podíamos caminar y nos dolían los pies,” dijo Ramos. “Y todavía nos cobraron el viaje.”

Un nuevo ecosistema temp

Ahora son las 5:20 y un segundo grupo de obreros ha sido llamado para Norelco. Los despachadores empiezan a seleccionar trabajadores para Start Sampling, que ofrece muestras gratis de productos como champú, café y comida para gatos que vienen de minoristas y empresas de consumo.

Los despachadores han llamado a varias otras trabajadoras cuyo nombre también es Rosa. Cada vez, Rosa pone atención, pero siempre es otro apellido. Va hasta el mostrador y pregunta a los despachadores si piensan que habrá trabajo hoy. Le dicen que no hay mucho pero que espere un rato más para ver si alguna empresa llama para decir que necesita más gente.

Dos meses antes, en Noviembre, Rosa se presentó en la agencia temp con algo que quería decir. Había estado participando en reuniones del Chicago Workers’ Collaborative, una agencia sin fines de lucro que aboga por los trabajadores temporales y es subvencionada por fundaciones religiosas y de antipobreza. Aunque Rosa se hizo más y más activista, su única fuente de ingreso son los trabajos temp.

“Mi nombre es Rosa Ramírez,” dijo, acompañada por líderes del colectivo de trabajadores, quienes grabaron el discurso con un teléfono celular. “Queríamos leerles algunos puntos que queremos que cambien aquí en esta oficina.”

“Queremos que dejen de forzar a los trabajadores a esperar sin pago antes del turno de trabajo,” dijo Rosa, parada en el centro de la sala y leyendo de un papel que había traído.

“Permitir que los trabajadores puedan ir directo al lugar de trabajo, porque algunas personas tienen niños y no pueden dalos a cuidar tan temprano.”

Los obreros en las sillas bajas miraron hacia abajo nerviosamente, sin saber lo que iba a pasar.

Rosa siguió leyendo en voz alta. “No obligar a los trabajadores a esperar afuera de la oficina hasta que llegue el transporte durante meses de invierno.”

“No queremos que sobrecarguen los camiones o camionetas de transporte,” dijo Rosa. “Porque nos llevan como sardinas.”

Volviendo a pensar en aquel día, Rosa dice que se siente fortalecida a veces, pero derrotada en otros momentos.

“Ya no aguantaba más los abusos,” dijo Rosa. “Veía que la gente los aceptaba, y así pensé que si me levantaba y hablaba la gente se juntaría conmigo y estaría de acuerdo y lucharía por sus derechos. Pero desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hizo.”

Staffing Network dijo en un comunicado que los obreros no estaban obligados a venir a la oficina satélite. Muchos obreros, dijo el comunicado, son contratados cuando llaman para preguntar por oportunidades de empleo y después van directamente a sus lugares de trabajo.

“Nuestra historia de ser un empleador justo y apegado a la ley se prueba por el hecho que más del 65 por ciento de los empleados temporales que contratamos y ubicamos en puestos de trabajo han trabajado con Staffing Network por un año o más,” escribió la compañía. “Brindamos a todos los empleados las oportunidades para expresar cualquier pregunta o preocupación acerca de cualquier aspecto de sus trabajos – sin ninguna represalia.”

Los sindicatos, que están contra las cuerdas en todo el país, históricamente han hecho poco por los trabajadores temp. La industria de temporales inicialmente ganó el apoyo sindical con la promesa de que no cruzaría las líneas de protesta durante huelgas. Pero en 1985, la Federal Trade Commission emitió una decisión dictando que la asociación empresarial no podía forzar a sus socios a cumplir esta promesa; así que no lo hicieron.

“Los sindicatos han tenido dos almas cuando se trata de trabajadores temp,” dijo Harley Shaiken, un veterano economista laboral de la Universidad de California, Berkeley. Una tendencia ha sido intentar incluir a estos obreros, dijo, pero “la otra ha sido de cerrar filas solo en torno a los trabajadores a tiempo completo. “

Will Collette, quien encabezó una campaña de la AFL-CIO contra la empresa temp Labor Ready a principios de los 2000, dijo que fue casi imposible organizar a los trabajadores porque el ritmo de recambio de personal era tan alto.

Y algunos mandatos gubernamentales recientes han atado las manos de los sindicatos. Una orden en 2004 de la National Labor Relations Board prohibió que los obreros temporales se juntaran con los obreros permanentes para negociaciones colectivas a no ser que tanto la agencia temp como la empresa anfitriona estuvieran de acuerdo.

Algunas empresas temp hasta se han promocionado como expertos en blindar a los lugares de trabajo contra los sindicatos. En una propuesta para el fabricante de vehículos todoterreno Polaris, la agencia temp Westaff, una división de la Select Family of Staffing Companies, dijo que su equipo estaba especialmente entrenado para detectar indicios iniciales de actividad sindical, como cuando “grupos de obreros se agrupan para charlar, y después se callan cuando aparecen los gerentes.”

Mientras tanto, todo un ecosistema de contratistas y subcontratistas se beneficia de la flexibilidad de mano de obra contratada-en-el-momento. Por ejemplo, los dos complejos de almacenes más grandes de Walmart están al suroeste de Chicago y en el Inland Empire al este de Los Angeles. Los dos son administrados por Schneider Logistics, la cual subcontrata también a un elenco siempre cambiante de empresas logísticas y compañías de mano de obra.

Esas capas de agencias temp han ayudado a Walmart a eludir responsabilidad cuando las agencias de regulación han descubierto problemas o los obreros han intentado demandar a la empresa por supuestas violaciones de normas de pago o seguridad. Por ejemplo, cuando el estado de California inspeccionó el almacén de Walmart en el Inland Empire en 2011 y descubrió que se pagaba a los obreros “por pieza,” según cuantos contenedores de transporte descargaban, en vez de pagarles por hora, las agencias reguladoras sancionaron a los subcontratistas con más de $1 millón en multas por no mostrar cómo se calculaba el pago. Ni Walmart ni Schneider se enfrentaron a sanciones.

Preguntado sobre si las capas de subcontratación permiten a Walmart escapar de su responsabilidad, la portavoz Brooke Buchanan dijo, “En absoluto.”

“Hacemos un esfuerzo muy grande para obedecer la ley,” dijo, “y contamos con que todos los negocios con quien tenemos tratos, y todos con quien ellos tienen tratos, cumplen con la ley.”

Schneider trata a sus asociados con “dignidad y respeto,” escribió la portavoz Janet Bonkowski en un correo electrónico. “Nuestros proveedores son independientes,” dijo. “Cuando utilizamos terceros vendedores, exigimos por contrato que se cumpla totalmente con todas las leyes exigidas y que todos los involucrados hagan negocios éticamente.”

Mientras el trabajo se reparte a través de una cascada de subcontratistas, algunos trabajadores han sido pagados sueldos por debajo del mínimo legal o han visto sus ingresos bajar a través de los años.

Berto Gutiérrez, quien ha trabajado varios turnos en el almacén de Walmart en Elwood, Ill., dio a ProPublica una copia de su cheque de paga de 2011 del subcontratista Eclipse Advantage. El cheque muestra que fue pagado solo $57.81 por 12.5 horas de trabajo, o $4.62 por hora. Ni Eclipse, ni Schneider ni Walmart dieron una explicación por el cheque de pago de Gutiérrez.

En 2007, Leticia Rodriguez fue contratada directamente por Simos, el contratista de logística que maneja la parte en línea del almacén de Walmart en Elwood. Dice que trabajó como supervisora para un contrato anual de $49,500 con seguro de salud. En 2009, cuando se negó a ir al trabajo en lo que dice era una día libre que había esperado durante mucho tiempo, la despidieron.

Rodriguez volvió al almacén seis meses después, ahora empezando al nivel más bajo, cargando camiones para una de las empresas de personal de Schneider. Dice que fue pagada $15 por hora, pero en un año la empresa de personal perdió el contrato.

Eclipse Advantage consiguió el contrato, y Rodríguez fue a trabajar para esta empresa. Con Eclipse, dijo, le pagaban por pieza, un promedio de $9.50 por hora. Pero seis meses después, Eclipse se fue, y ella y todos los otros empleados perdieron sus trabajos. Rodríguez desde entonces ha trabajado como interina en la campaña, con apoyo sindical, de Warehouse Workers for Justice, ganando $12,000.

El presidente de Eclipse, David Simono, se negó a hacer comentarios. Simos no devolvió llamadas. Walmart dijo que no podría comentar sobre los detalles específicos de un empleado de un subcontratista, pero dijo que da oportunidades a todos sus obreros para avanzar en sus carreras.

“Hemos Visto Situaciones Verdaderamente Horrorosas”

El creciente sector de trabajo temporal hace poco para sostener el nivel de vida de los trabajadores. Las agencias temp consistentemente se ubican entre las peores industrias grandes en lo que concierne a la frecuencia de violaciones de reglamentos de sueldo y horas, según un análisis de datos de control de empleo federal hecho por ProPublica. Un sondeo hecho por el Departamento de Empleo en 2005, el más reciente accesible, encontró que solo un 4 por ciento de temps tienen pensiones o planes de jubilación de sus empleadores. Solo 8 por ciento reciben seguro de salud de su empleador, comparados con 56 por ciento de trabajadores permanentes. Lo que los empleadores no dan, los empleados lo reciben de la red de protección social, o sea, los contribuyentes.

Y no espere que lo arregle Obamacare. Según esta ley, los empleadores deben proveer cobertura de salud solo a empleados que trabajan un promedio de 30 horas a la semana o más. Después de recibir presión de la industria temp y otros, el IRS decretó que las compañías tienen hasta un año para determinar si los trabajadores califican para ese beneficio.

Con los aspectos mayores de la reforma de salud listos para entrar en vigor en 2014, hay una cantidad creciente de evidencia de que 2013 se está convirtiendo en un año boom para trabajo temporal. TempWorks, que vende software que las agencias de mano de obra usan para controlar los pedidos de nómina y trabajadores, dice que sus ventas se han disparado y que las agencias temp les dicen que el aumento es un resultado del Obamacare.

En contraste con el control que hace de casi todas las otras industrias, el gobierno no mantiene estadísticas de lesiones entre trabajadores temp. Pero un estudio de datos de compensación de trabajadores en el estado de Washington encontró que obreros temp en la construcción y la manufactura eran dos veces más propensos a sufrir lesiones que el personal permanente que hace el mismo trabajo.

En abril, la Occupational Safety and Health Administration federal anunció una iniciativapara conseguir mejor información sobre la seguridad de los trabajadores temporales. “Los empleadores, pensamos, no tienen el mismo compromiso para brindar un lugar de trabajo seguro, para dar el mismo entrenamiento, a un obrero a quien, a lo mejor, van a pagar durante solo unas cuantas semanas,” dijo el director de OSHA, David Michaels, en una entrevista. “Quiero decir, hemos visto situaciones verdaderamente horrorosas.”

En Diciembre de 2011, un obrero temp en Chicago murió después de ser escaldado por una solución de ácido cítrico. La fábrica de cremas de piel y champú donde trabajaba no llamó al 911 aun mientras la piel se desprendía de su cuerpo. En Agosto de 2012, un tempen Jacksonville murió aplastado en su primer día de trabajo en una planta de embotellamiento cuando un supervisor le dijo que limpiara el cristal de debajo de una máquina que apila productos sobre tarimas – una tarea que OSHA dijo que no estaba entrenado para hacer. Y en enero, un temp murió en una fábrica de papel en las afueras de Charlotte, N.C. al ser asfixiado por humos tóxicos mientras limpiaba el interior de un tanque químico.

“Hay algo que está pasando aquí que necesita intervención directa,” dijo Michaels.

Una Carta De Derechos para trabajadores temp

Algunos congresistas han propuesto un puñado de proyectos de ley para proteger a trabajadores temp en las últimas dos décadas. Ninguno ha avanzado más allá de ser considerado por un comité legislativo. Los esfuerzos al nivel estatal han encontrado una resistencia similar.

Pero activistas laborales y algunas agencias temp dicen que la Massachusetts Temporary Workers Right-to-Know Law (La Ley del Derecho a Saber del Obrero Temporal), que entró en vigor en enero, ofrece un modelo para otros estados.

La ley exige que agencias temp den aviso escrito a obreros sobre los asuntos básicos: para quienes van a trabajar, cuanto serán pagados y que equipaje de seguridad van a necesitar. La ley limita los costos de transporte y prohíbe tarifas que empujen el pago de los obreros por debajo del sueldo mínimo. Las agencias también deben reembolsar al trabajador si lo mandan a un lugar de trabajo y descubre que no hay empleo.

Leyes estatales parecidas han sido aprobadas en New Jersey e Illinois en los últimos años. Pero a pesar de que la American Staffing Association tiene un código de ética con normativas parecidas, la organización ha luchado contra leyes de ese tipo y las ha bloqueado en California y New York. “Todas las leyes que son vigentes para todo otro tipo de empleado son vigentes para trabajadores temporales,” dijo Stephen Dwyer, el consejero legal del grupo. “Pensábamos que amontonar nuevas leyes encima de leyes existentes no sería eficaz.”

Aún en estados que tienen leyes, se cumplen poco y mal. Por ejemplo, Illinois prohíbe que las agencias temp cobren el transporte. Pero muchas empresas han esquivado esta ley utilizando los llamados raiteros, quienes fungen como intermediaros barriales de mano de obra para las agencias y cobran poe el transporte. La ley también exige que se ofrezca un aviso de empleo que dice el nombre de la compañía anfitriona, el sueldo, horario y cualquier equipaje que se necesite. De los más de 50 obreros en la zona de Chicago que fueron entrevistados para este reportaje, solo un puñado había alguna vez recibido tal aviso.

En un recorrido reciente por los suburbios de clase trabajadora de Chicago, Rosa señaló a través de la ventana del automóvil a una fila de pequeñas casas de ladrillo rojo.

“Siempre he soñado con tener una casita, una casita realmente pequeñita,” dijo.

Preguntada si pensaba que algún día podría comprarse una, Rosa rió.

“¿Ganando $8.25 por hora?” dijo. “No creo que nunca podré hacerlo.”

La mañana en la agencia temp ya ha avanzado bastante, y Rosa sigue esperando con una cincuentena de personas.

Alrededor de las 6:00, pregunta otra vez si saldrá un trabajo. El despachador le dice que aguante 15 minutos más.

Después le da la noticia: hoy no hay trabajo.

Agrícola El Canelillo se convirtió en la punta de lanza para una pelea de mayor envergadura, que hoy tiene a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) investigando a todas las distribuidoras de electricidad del país. Lo que se busca determinar es qué sistema de cálculo utilizan para aplicar los distintos tipos de tarifa eléctrica que fija la ley, en la facturación para clientes industriales, los que suman más de 92 mil a lo largo del país (ver circular de la SEC). El superintendente Luis Ávila advierte que esos mecanismos de cobro “no pueden vulnerar el derecho de los usuarios de tener una factura que represente lo efectivamente consumido”.

Agrícola El Canelillo se convirtió en la punta de lanza para una pelea de mayor envergadura, que hoy tiene a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) investigando a todas las distribuidoras de electricidad del país. Lo que se busca determinar es qué sistema de cálculo utilizan para aplicar los distintos tipos de tarifa eléctrica que fija la ley, en la facturación para clientes industriales, los que suman más de 92 mil a lo largo del país (ver circular de la SEC). El superintendente Luis Ávila advierte que esos mecanismos de cobro “no pueden vulnerar el derecho de los usuarios de tener una factura que represente lo efectivamente consumido”. La base de ese cobro para el llamado peaje de distribución es la demanda máxima de potencia en horas punta, o la potencia máxima de electricidad que una industria empleó entre las 18:00 hrs. y 23:00 hrs. de los meses de abril a septiembre. Por ejemplo, la mayor potencia diaria en horas de punta que usó Agrícola El Canelillo en abril de 2011, fue de 14 kW, que es lo que ese mes finalmente pagó como peaje de distribución a Chilquinta. El problema se produce entre octubre y marzo, los meses estipulados por la Comisión Nacional de Energía como “fuera de punta”. Para calcular el valor de este peaje se promedian las dos mayores demandas registradas entre abril y septiembre del año anterior.

La base de ese cobro para el llamado peaje de distribución es la demanda máxima de potencia en horas punta, o la potencia máxima de electricidad que una industria empleó entre las 18:00 hrs. y 23:00 hrs. de los meses de abril a septiembre. Por ejemplo, la mayor potencia diaria en horas de punta que usó Agrícola El Canelillo en abril de 2011, fue de 14 kW, que es lo que ese mes finalmente pagó como peaje de distribución a Chilquinta. El problema se produce entre octubre y marzo, los meses estipulados por la Comisión Nacional de Energía como “fuera de punta”. Para calcular el valor de este peaje se promedian las dos mayores demandas registradas entre abril y septiembre del año anterior. -Es matemáticamente imposible que haya compensación para el cliente. Jamás el cálculo arrojará un decimal que se redondee hacia abajo, porque los promedios de demandas máximas siempre se calculan con números enteros. Si un mes el promedio da 100,5 lo suben a 101, aclara Christian Simpson.

-Es matemáticamente imposible que haya compensación para el cliente. Jamás el cálculo arrojará un decimal que se redondee hacia abajo, porque los promedios de demandas máximas siempre se calculan con números enteros. Si un mes el promedio da 100,5 lo suben a 101, aclara Christian Simpson. La Agrícola Quintil, de Quillota, es otra de las empresas afectadas por los cobros extra de Chilquinta. Cansados de pagar cuantiosas sumas a Chilquinta, en 2012 contrataron a Dóminet para reducir sus costos de electricidad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la mitad del año pagaba 0,5 kW adicionales por causa del “redondeo”:

La Agrícola Quintil, de Quillota, es otra de las empresas afectadas por los cobros extra de Chilquinta. Cansados de pagar cuantiosas sumas a Chilquinta, en 2012 contrataron a Dóminet para reducir sus costos de electricidad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la mitad del año pagaba 0,5 kW adicionales por causa del “redondeo”: Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.

Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”. Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637.

Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637. Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO; el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.

Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO; el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune. Las tres menores declararon en el juicio oral frente a los tres magistrados, pero en condiciones especiales por su edad. El relato es crudo y entrega otros elementos respecto de lo que sucedía durante las visitas quincenales a su padre, en particular, cuando iban a la casa de su nueva pareja, Jennifer.

Las tres menores declararon en el juicio oral frente a los tres magistrados, pero en condiciones especiales por su edad. El relato es crudo y entrega otros elementos respecto de lo que sucedía durante las visitas quincenales a su padre, en particular, cuando iban a la casa de su nueva pareja, Jennifer. Durante el juicio, Enrique Orellana no aceptó someterse a los peritajes siquiátricos del Servicio Médico Legal. “No fue por temor a que se encontrara algo en mí, solo seguí el curso de acción que mi abogado me sugirió”, explicó.

Durante el juicio, Enrique Orellana no aceptó someterse a los peritajes siquiátricos del Servicio Médico Legal. “No fue por temor a que se encontrara algo en mí, solo seguí el curso de acción que mi abogado me sugirió”, explicó. El tema ha sido centro de atención no solo para la prensa nacional, sino también para prestigiosas revistas y diarios ingleses que recogieron los cuestionamientos publicados por CIPER. Uno de ellos es The Economist (

El tema ha sido centro de atención no solo para la prensa nacional, sino también para prestigiosas revistas y diarios ingleses que recogieron los cuestionamientos publicados por CIPER. Uno de ellos es The Economist ( El ingeniero comercial Sebastián Mathews fue jefe de Comunicaciones e imagen corporativa del INE hasta el año 2012 y luego continuó como uno de los asesores más estrechos de Labbé. Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos aumentaron año a año, hasta llegar a un sueldo de $3.678.667 en 2013. Su última aparición pública fue el viernes 26 de abril, cuando regresaba junto al entonces director del INE desde la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, en Pucón. Su situación actual está en suspenso, pues en el INE se informó que se encuentra con licencia médica desde el lunes 29 de abril.

El ingeniero comercial Sebastián Mathews fue jefe de Comunicaciones e imagen corporativa del INE hasta el año 2012 y luego continuó como uno de los asesores más estrechos de Labbé. Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos aumentaron año a año, hasta llegar a un sueldo de $3.678.667 en 2013. Su última aparición pública fue el viernes 26 de abril, cuando regresaba junto al entonces director del INE desde la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, en Pucón. Su situación actual está en suspenso, pues en el INE se informó que se encuentra con licencia médica desde el lunes 29 de abril. La importancia de ambos fallos no sólo radica en las sanciones que la justicia impuso a los responsables por los ilícitos que atentan contra los derechos de los consumidores. Independiente de las condenas y de los miles de millones de pesos que Eurolatina y Cencosud deberán desembolsar para resarcir –de alguna forma– el daño causado, las sentencias también modifican las reglas que hasta ahora han regido el mercado financiero y de tarjetas de crédito del retail.

La importancia de ambos fallos no sólo radica en las sanciones que la justicia impuso a los responsables por los ilícitos que atentan contra los derechos de los consumidores. Independiente de las condenas y de los miles de millones de pesos que Eurolatina y Cencosud deberán desembolsar para resarcir –de alguna forma– el daño causado, las sentencias también modifican las reglas que hasta ahora han regido el mercado financiero y de tarjetas de crédito del retail. Durante todo el proceso, la defensa de la empresa argumentó que la responsabilidad de lo ocurrido era de los clientes. Que fueron ellos quienes voluntariamente se acercaron a pedir los créditos. Que si firmaron el contrato para obtener el préstamo, debían ellos saber cuál era su real capacidad de pago. Y que la empresa había entregado un documento informativo a cada una de esas personas donde les advertía que el atraso de las cuotas podría significar la ejecución de la propiedad, así que todos sabían cuáles eran las condiciones cuando firmaron.

Durante todo el proceso, la defensa de la empresa argumentó que la responsabilidad de lo ocurrido era de los clientes. Que fueron ellos quienes voluntariamente se acercaron a pedir los créditos. Que si firmaron el contrato para obtener el préstamo, debían ellos saber cuál era su real capacidad de pago. Y que la empresa había entregado un documento informativo a cada una de esas personas donde les advertía que el atraso de las cuotas podría significar la ejecución de la propiedad, así que todos sabían cuáles eran las condiciones cuando firmaron. La primera de ellas, que aparece citada textual en el considerando octavo del

La primera de ellas, que aparece citada textual en el considerando octavo del  El fallo contra Cencosud tuvo efectos inmediatos en el mercado del crédito a favor de los consumidores. Ante el riesgo de que la Corte Suprema fallara en su contra, BancoEstado llegó a un acuerdo con Conadecus para poner fin a una demanda colectiva que la organización presentó en noviembre de 2004 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. La institución que dirige Calderón alegaba que los costos de mantención que el banco comenzó a cobrar en enero de 2003 a sus clientes que habían contratado cuentas de ahorro a la vista, eran abusivos, ya que los contratos no estipulaban esos cobros. Al principio, fueron 0,02 UF trimestrales. Al año siguiente, el montó se elevó a 0,025 UF y en 2005 se alzó hasta las 0,15 UF. Cerca de medio millón de personas resultaron afectadas.

El fallo contra Cencosud tuvo efectos inmediatos en el mercado del crédito a favor de los consumidores. Ante el riesgo de que la Corte Suprema fallara en su contra, BancoEstado llegó a un acuerdo con Conadecus para poner fin a una demanda colectiva que la organización presentó en noviembre de 2004 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. La institución que dirige Calderón alegaba que los costos de mantención que el banco comenzó a cobrar en enero de 2003 a sus clientes que habían contratado cuentas de ahorro a la vista, eran abusivos, ya que los contratos no estipulaban esos cobros. Al principio, fueron 0,02 UF trimestrales. Al año siguiente, el montó se elevó a 0,025 UF y en 2005 se alzó hasta las 0,15 UF. Cerca de medio millón de personas resultaron afectadas. En la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el periodista Georgio Carrillo admitió haber hecho estudios para Corpesca, la empresa pesquera extractiva más grande de Chile, que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país. Gracias a estos papers, según Carrillo, la parlamentaria pudo recibir $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique.

En la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el periodista Georgio Carrillo admitió haber hecho estudios para Corpesca, la empresa pesquera extractiva más grande de Chile, que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país. Gracias a estos papers, según Carrillo, la parlamentaria pudo recibir $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. -Pero es usted quien le pide los datos personales al señor Carrillo para pagar por sus servicios.

-Pero es usted quien le pide los datos personales al señor Carrillo para pagar por sus servicios. De los procesos originados en su momento, solo el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) ha sido condenado por defraudar al Fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias, por concepto de arriendo de sus sedes. Su condena fue de cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. Los otros tres diputados acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito son: Julio Dittborn (UDI), actual subsecretario de Hacienda; Jorge Sabag (DC), a quien finalmente lo protegió su fuero parlamentario; y Claudia Nogueira (UDI), quien se libró de una condena luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía. Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. En virtud del acuerdo extrajudicial, no registra prontuario alguno por el ilícito cometido.

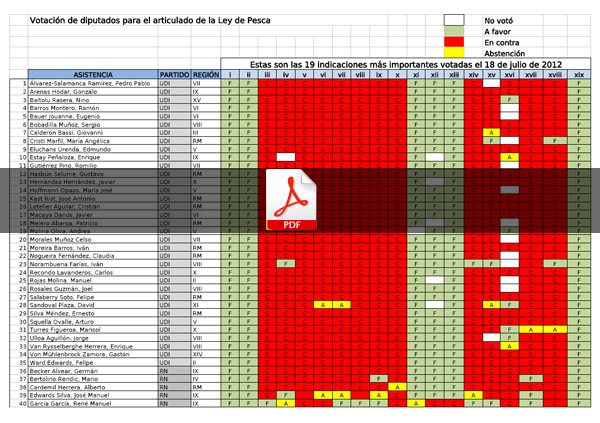

De los procesos originados en su momento, solo el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) ha sido condenado por defraudar al Fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias, por concepto de arriendo de sus sedes. Su condena fue de cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. Los otros tres diputados acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito son: Julio Dittborn (UDI), actual subsecretario de Hacienda; Jorge Sabag (DC), a quien finalmente lo protegió su fuero parlamentario; y Claudia Nogueira (UDI), quien se libró de una condena luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía. Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. En virtud del acuerdo extrajudicial, no registra prontuario alguno por el ilícito cometido. Todos los parlamentarios UDI y RN votaron en bloque a favor de calificar la norma como de quórum calificado. Fue una de las tantas muestras de disciplina que la derecha mostró esa jornada. En cambio, la oposición no logró alinearse. El diputado Enrique Jaramillo (PPD), representante en el Congreso de uno de los dos distritos de la Región de Los Ríos, a diferencia de la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, votó a favor. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz (DC) y Jorge Sabag (DC), además de los independientes Roberto Delmastro, Miodrag Marinovic y Marta Isasi. Con 57 votos a favor y 50 en contra, la norma se calificó como de quórum calificado. La votación resultó clave, porque implicaba que para que el cambio legal sobre la propiedad de los recursos pesqueros sea aprobado, luego requeriría del voto favorable de 59 diputados. Como era previsible, después no se logró el quórum para aprobar la modificación.

Todos los parlamentarios UDI y RN votaron en bloque a favor de calificar la norma como de quórum calificado. Fue una de las tantas muestras de disciplina que la derecha mostró esa jornada. En cambio, la oposición no logró alinearse. El diputado Enrique Jaramillo (PPD), representante en el Congreso de uno de los dos distritos de la Región de Los Ríos, a diferencia de la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, votó a favor. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz (DC) y Jorge Sabag (DC), además de los independientes Roberto Delmastro, Miodrag Marinovic y Marta Isasi. Con 57 votos a favor y 50 en contra, la norma se calificó como de quórum calificado. La votación resultó clave, porque implicaba que para que el cambio legal sobre la propiedad de los recursos pesqueros sea aprobado, luego requeriría del voto favorable de 59 diputados. Como era previsible, después no se logró el quórum para aprobar la modificación. Esa fue sólo una de las 19 indicaciones más importantes de las 34 que ese día votaron los parlamentarios para aprobar o rechazar el articulado de la nueva Ley de Pesca. En ese escenario, salen a la luz varios “disidentes” de ambos bloques políticos. Uno de ellos es René García (RN), uno de los 10 representantes en la Cámara de la Región de Los Ríos y quien más veces votó distinto respecto a los demás parlamentarios de su sector. Por otro lado, la mayoría de los votos de Jorge Sabag (DC) y José Miguel Ortiz (DC) corrieron por un carril distinto al del resto de la oposición. Aunque en menor medida, lo mismo pasó con el diputado por la Región de Biobío Cristián Campos (PPD), quien en al menos tres votaciones clave para los intereses de la industria votó en la misma línea que lo hizo la derecha.

Esa fue sólo una de las 19 indicaciones más importantes de las 34 que ese día votaron los parlamentarios para aprobar o rechazar el articulado de la nueva Ley de Pesca. En ese escenario, salen a la luz varios “disidentes” de ambos bloques políticos. Uno de ellos es René García (RN), uno de los 10 representantes en la Cámara de la Región de Los Ríos y quien más veces votó distinto respecto a los demás parlamentarios de su sector. Por otro lado, la mayoría de los votos de Jorge Sabag (DC) y José Miguel Ortiz (DC) corrieron por un carril distinto al del resto de la oposición. Aunque en menor medida, lo mismo pasó con el diputado por la Región de Biobío Cristián Campos (PPD), quien en al menos tres votaciones clave para los intereses de la industria votó en la misma línea que lo hizo la derecha. Entre los socialistas hubo cuatro que no apoyaron la moción de Walker: Alfonso de Urresti, que votó en contra, y Marcelo Díaz, Luis Lemus y Clemira Pacheco, que ni siquiera votaron. En la bancada PPD fueron cuatro los que rechazaron la indicación: Cristián Campos, Guillermo Ceroni, Enrique Jaramillo y Orlando Vargas, mientras que Adriana Muñoz se abstuvo. Entre los que se opusieron a la moción de Walker, figuran los democratacristianos Jorge Sabag, José Miguel Ortiz, Roberto León y Pablo Lorenzini. De los radicales, el rechazo vino de la mano de Marcos Espinosa y Alberto Robles, mientras que Carlos Jarpa optó por abstenerse. Y en el caso de los tres diputados comunistas, sólo Hugo Gutiérrez se manifestó a favor de establecer un plazo fijo para las licencias de pesca. Guillermo Teillier y Lautaro Carmona no lo aprobaron ni lo rechazaron ni se abstuvieron: simplemente no votaron.

Entre los socialistas hubo cuatro que no apoyaron la moción de Walker: Alfonso de Urresti, que votó en contra, y Marcelo Díaz, Luis Lemus y Clemira Pacheco, que ni siquiera votaron. En la bancada PPD fueron cuatro los que rechazaron la indicación: Cristián Campos, Guillermo Ceroni, Enrique Jaramillo y Orlando Vargas, mientras que Adriana Muñoz se abstuvo. Entre los que se opusieron a la moción de Walker, figuran los democratacristianos Jorge Sabag, José Miguel Ortiz, Roberto León y Pablo Lorenzini. De los radicales, el rechazo vino de la mano de Marcos Espinosa y Alberto Robles, mientras que Carlos Jarpa optó por abstenerse. Y en el caso de los tres diputados comunistas, sólo Hugo Gutiérrez se manifestó a favor de establecer un plazo fijo para las licencias de pesca. Guillermo Teillier y Lautaro Carmona no lo aprobaron ni lo rechazaron ni se abstuvieron: simplemente no votaron.

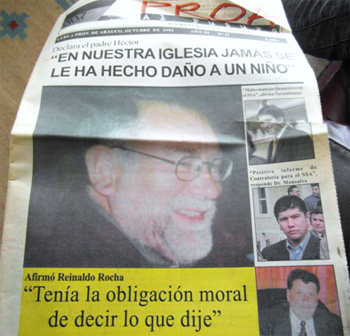

El matrimonio Rocha Figueroa no entendía el motivo por el cual su niño, de apenas 13 años, había acabado con su vida. Cristián no dejó mensaje de despedida ni dio señales de lo que pretendía hacer. Sólo al día siguiente, la autopsia que se realizó arrojaría los primeros indicios de aquello que lo angustiaba: una posible agresión sexual.

El matrimonio Rocha Figueroa no entendía el motivo por el cual su niño, de apenas 13 años, había acabado con su vida. Cristián no dejó mensaje de despedida ni dio señales de lo que pretendía hacer. Sólo al día siguiente, la autopsia que se realizó arrojaría los primeros indicios de aquello que lo angustiaba: una posible agresión sexual. Luego de la reveladora información que arrojó la autopsia, los padres hicieron los trámites para exhumar el cuerpo, a objeto de someterlo a pericias que aportaran información más precisa sobre la posible violación que habría sufrido su hijo. Fue en medio de esas gestiones que comenzaron a circular las sospechas sobre el párroco, pues en el pueblo surgió el rumor de que Valdés sostenía relaciones sexuales con presos. Reinaldo Rocha dice que por esos mismos días, mientras se realizaba una eucaristía dominical, apareció “el loco del pueblo”, una persona con discapacidad mental muy conocida en las calles de Lebu, gritando que Valdés lo había violado: “Es difícil creerle a un loquito que anda botado en la calle, pero toda la iglesia se escandalizó en ese momento”, señala Rocha.

Luego de la reveladora información que arrojó la autopsia, los padres hicieron los trámites para exhumar el cuerpo, a objeto de someterlo a pericias que aportaran información más precisa sobre la posible violación que habría sufrido su hijo. Fue en medio de esas gestiones que comenzaron a circular las sospechas sobre el párroco, pues en el pueblo surgió el rumor de que Valdés sostenía relaciones sexuales con presos. Reinaldo Rocha dice que por esos mismos días, mientras se realizaba una eucaristía dominical, apareció “el loco del pueblo”, una persona con discapacidad mental muy conocida en las calles de Lebu, gritando que Valdés lo había violado: “Es difícil creerle a un loquito que anda botado en la calle, pero toda la iglesia se escandalizó en ese momento”, señala Rocha. El adolescente de entonces, ahora tiene 28 años. Él prefiere que su identidad permanezca bajo reserva y se presenta bajo el seudónimo de “Hugo”. Fue su denuncia ante el Arzobispado de Santiago la que activó la investigación eclesiástica contra Valdés. En ella no sólo relató los abusos que sufrió, sino también los que vio en la casa de los religiosos en Lebu.

El adolescente de entonces, ahora tiene 28 años. Él prefiere que su identidad permanezca bajo reserva y se presenta bajo el seudónimo de “Hugo”. Fue su denuncia ante el Arzobispado de Santiago la que activó la investigación eclesiástica contra Valdés. En ella no sólo relató los abusos que sufrió, sino también los que vio en la casa de los religiosos en Lebu. Guillermina Palacios se dirigió a la Biblioteca Nacional para buscar archivos de periódicos de la Región del Bío Bío y encontró en ellos las acusaciones que surgieron en Lebu. Luego consiguió el RUT del misionero cuestionado y, con ese antecedente, pudo dar con otra denuncia. Esta vez la acusación era por un abuso ocurrido en la misma comuna de Maipú. Si ese dato ya resultó sorprendente para la enfermera, el que encontró a continuación fue aún más inquietante: el nuevo abuso había tenido lugar apenas unas pocas semanas atrás.

Guillermina Palacios se dirigió a la Biblioteca Nacional para buscar archivos de periódicos de la Región del Bío Bío y encontró en ellos las acusaciones que surgieron en Lebu. Luego consiguió el RUT del misionero cuestionado y, con ese antecedente, pudo dar con otra denuncia. Esta vez la acusación era por un abuso ocurrido en la misma comuna de Maipú. Si ese dato ya resultó sorprendente para la enfermera, el que encontró a continuación fue aún más inquietante: el nuevo abuso había tenido lugar apenas unas pocas semanas atrás. Una de las personas que defendió a Héctor Valdés fue la ex superiora de Las Ursulinas, Isabel Lagos Droguett, conocida como Sor Paula. Fallecida en julio de 2012, Sor Paula fue investigada por presuntos abusos sexuales que habría cometido contra niñas de los colegios de su orden religiosa. Coincidentemente, el sacerdote Héctor Valdés también ejercía como capellán del establecimiento educacional de Las Ursulinas en Maipú, por lo que la directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Gladys Silva, le informó a Sor Paula sobre las acusaciones contra el sacerdote. La respuesta que recibió de la religiosa no fue la que esperaba, porque Sor Paula defendió al sacerdote y enfrentó a la directora por acusar a Valdés.

Una de las personas que defendió a Héctor Valdés fue la ex superiora de Las Ursulinas, Isabel Lagos Droguett, conocida como Sor Paula. Fallecida en julio de 2012, Sor Paula fue investigada por presuntos abusos sexuales que habría cometido contra niñas de los colegios de su orden religiosa. Coincidentemente, el sacerdote Héctor Valdés también ejercía como capellán del establecimiento educacional de Las Ursulinas en Maipú, por lo que la directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Gladys Silva, le informó a Sor Paula sobre las acusaciones contra el sacerdote. La respuesta que recibió de la religiosa no fue la que esperaba, porque Sor Paula defendió al sacerdote y enfrentó a la directora por acusar a Valdés. “Yo me sentí un poco utilizado sobre todo por parte de él, porque el padre Héctor fue el que más me entusiasmó. Yo con él me inicié sexualmente, con ustedes dos. Y para mí, igual fue… no sé si jugaron conmigo o me usaron”, dice Hugo en la grabación. Ante estas palabras, la reacción de Salazar no fue de rechazo tajante. En su respuesta, le dice al joven que deben hablar sobre ese tema.

“Yo me sentí un poco utilizado sobre todo por parte de él, porque el padre Héctor fue el que más me entusiasmó. Yo con él me inicié sexualmente, con ustedes dos. Y para mí, igual fue… no sé si jugaron conmigo o me usaron”, dice Hugo en la grabación. Ante estas palabras, la reacción de Salazar no fue de rechazo tajante. En su respuesta, le dice al joven que deben hablar sobre ese tema.

Un email al que tuvo acceso CIPER parece respaldar las afirmaciones de Silva. El correo fue enviado por Patricio López, productor ejecutivo del Área Dramática de TVN, a un asociado de Chile Actores donde se le ofrece $1.000.000 + IVA mensual para trabajar en la teleserie del segundo semestre y se le dice que debe constituir una EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) para que se le hagan los pagos. López dice que ya no es posible cobrar usando boletas y que debe

Un email al que tuvo acceso CIPER parece respaldar las afirmaciones de Silva. El correo fue enviado por Patricio López, productor ejecutivo del Área Dramática de TVN, a un asociado de Chile Actores donde se le ofrece $1.000.000 + IVA mensual para trabajar en la teleserie del segundo semestre y se le dice que debe constituir una EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) para que se le hagan los pagos. López dice que ya no es posible cobrar usando boletas y que debe

En este sector, el más caro de Quilicura para la construcción de viviendas, la municipalidad tenía una pequeña joya inmobiliaria. En medio de las 3 mil casas que allí se han emplazado desde 1998, comercializadas hasta por 6 mil UF (sobre $137 millones), el municipio tenía un terreno de 22.749 metros cuadrados (casi 2,3 hectáreas), cuyo dominio conservó hasta agosto de 2004. Ese año, en una intrincada operación de permuta de terrenos, la Municipalidad de Quilicura se lo cedió a Gladys del Carmen González, afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios, más conocida como “La Cuca”.

En este sector, el más caro de Quilicura para la construcción de viviendas, la municipalidad tenía una pequeña joya inmobiliaria. En medio de las 3 mil casas que allí se han emplazado desde 1998, comercializadas hasta por 6 mil UF (sobre $137 millones), el municipio tenía un terreno de 22.749 metros cuadrados (casi 2,3 hectáreas), cuyo dominio conservó hasta agosto de 2004. Ese año, en una intrincada operación de permuta de terrenos, la Municipalidad de Quilicura se lo cedió a Gladys del Carmen González, afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios, más conocida como “La Cuca”. El 30 agosto de 2004, Gladys González cerró exitosamente sus tratativas con Smythe y celebró un contrato de permuta con la entonces alcaldesa Carmen Romo, quien ofició como representante legal de la Municipalidad de Quilicura. Ese contrato indica que el terreno de Lo Campino que adquirió la empresaria fue valorado por el municipio en $ 285.366.800. También consigna que, para equilibrar las ofertas, ella entregó a cambio una propiedad ubicada en Las Torres con Américo Vespucio, estimada en $ 185.366.800 y otros $ 100 millones en efectivo.

El 30 agosto de 2004, Gladys González cerró exitosamente sus tratativas con Smythe y celebró un contrato de permuta con la entonces alcaldesa Carmen Romo, quien ofició como representante legal de la Municipalidad de Quilicura. Ese contrato indica que el terreno de Lo Campino que adquirió la empresaria fue valorado por el municipio en $ 285.366.800. También consigna que, para equilibrar las ofertas, ella entregó a cambio una propiedad ubicada en Las Torres con Américo Vespucio, estimada en $ 185.366.800 y otros $ 100 millones en efectivo. Consultado acerca de por qué la municipalidad no compró directamente los dos inmuebles que le interesaban en el centro de la comuna, Smythe dijo que intentaron adquirirlos, pero que la iniciativa fracasó porque los propietarios, al enterarse de que el comprador era el municipio, ponían valores fuera de mercado: “Nos querían cobrar hasta 9 UF por metro cuadrado”. La posibilidad de expropiar ambas propiedades fue desestimada, dijo Smythe, porque las obras viales que el municipio deseaba desarrollar en ellas no estaban indicadas ni en el plano regulador de la comuna ni el de la Región Metropolitana, por lo que los inmuebles no podían ser declarados “bienes de interés público”, requisito legal indispensable para la expropiación.

Consultado acerca de por qué la municipalidad no compró directamente los dos inmuebles que le interesaban en el centro de la comuna, Smythe dijo que intentaron adquirirlos, pero que la iniciativa fracasó porque los propietarios, al enterarse de que el comprador era el municipio, ponían valores fuera de mercado: “Nos querían cobrar hasta 9 UF por metro cuadrado”. La posibilidad de expropiar ambas propiedades fue desestimada, dijo Smythe, porque las obras viales que el municipio deseaba desarrollar en ellas no estaban indicadas ni en el plano regulador de la comuna ni el de la Región Metropolitana, por lo que los inmuebles no podían ser declarados “bienes de interés público”, requisito legal indispensable para la expropiación.

Lo que resultó sorprendente es que en su informe el funcionario indica, erróneamente, que el valor que se consideró para realizar la permuta fue de 1,36 UF por metro cuadrado. Bastaba con revisar el acta del Concejo Municipal en que se aprobó la transacción para comprobar que eso es inexacto. En esa sesión quedó establecido que el valor asignado al terreno por el tasador municipal -el mismo Amaya- fue de 16 mil UF. Si la superficie de la propiedad es de 22.479, una operación matemática simple indica que cada metro cuadrado se valorizó en 0,7 UF.

Lo que resultó sorprendente es que en su informe el funcionario indica, erróneamente, que el valor que se consideró para realizar la permuta fue de 1,36 UF por metro cuadrado. Bastaba con revisar el acta del Concejo Municipal en que se aprobó la transacción para comprobar que eso es inexacto. En esa sesión quedó establecido que el valor asignado al terreno por el tasador municipal -el mismo Amaya- fue de 16 mil UF. Si la superficie de la propiedad es de 22.479, una operación matemática simple indica que cada metro cuadrado se valorizó en 0,7 UF. De hecho, el terreno de Las Torres con Vespucio resultaba ideal para dar un golpe propagandístico a favor de Carmen Romo. El vivo interés del municipio por esa propiedad se debía a que ya existía en ella una vía privada para camiones, construida por el propietario original, que empalmaba con la autopista Vespucio Norte. Como lo confirmó Smythe a CIPER, apenas se concretó la permuta el municipio lo único que hizo fue “levantar los cercos” y convertir esa vía privada en una calle de tránsito público que, efectivamente, alivió la congestión de la comuna.

De hecho, el terreno de Las Torres con Vespucio resultaba ideal para dar un golpe propagandístico a favor de Carmen Romo. El vivo interés del municipio por esa propiedad se debía a que ya existía en ella una vía privada para camiones, construida por el propietario original, que empalmaba con la autopista Vespucio Norte. Como lo confirmó Smythe a CIPER, apenas se concretó la permuta el municipio lo único que hizo fue “levantar los cercos” y convertir esa vía privada en una calle de tránsito público que, efectivamente, alivió la congestión de la comuna. Todo hace suponer que para garantizar a Sierra esos recursos financieros y humanos, Segovia deberá mover, una vez más, varias de las piezas que forman parte de su extendido imperio educacional. Porque desde que asumió la propiedad del club, Unión Española pasó a ser una caja receptora que ha obtenido gran parte de su financiamiento a través de préstamos y contratos por publicidad con algunos de los colegios y universidades que maneja Segovia. Una estructura de negocios que se ha expandido en 12 países, que se alimenta a sí misma con flujos y traspasos de dineros entre las diferentes empresas y donde la Universidad SEK, una corporación sin fines de lucro, forma parte esencial.

Todo hace suponer que para garantizar a Sierra esos recursos financieros y humanos, Segovia deberá mover, una vez más, varias de las piezas que forman parte de su extendido imperio educacional. Porque desde que asumió la propiedad del club, Unión Española pasó a ser una caja receptora que ha obtenido gran parte de su financiamiento a través de préstamos y contratos por publicidad con algunos de los colegios y universidades que maneja Segovia. Una estructura de negocios que se ha expandido en 12 países, que se alimenta a sí misma con flujos y traspasos de dineros entre las diferentes empresas y donde la Universidad SEK, una corporación sin fines de lucro, forma parte esencial. En el Campeonato de Apertura de ese año, el club obtuvo sólo 24 puntos, lo que lo dejaba en el 15º lugar de la tabla de posiciones, último en su grupo. No le alcanzó siquiera para clasificar a los playoffs. El segundo semestre la cosa no fue mejor y sólo se salvó del descenso por el triunfo de visita en la Liguilla de Promoción ante Deportes Puerto Montt por dos goles a uno en noviembre de 2008.

En el Campeonato de Apertura de ese año, el club obtuvo sólo 24 puntos, lo que lo dejaba en el 15º lugar de la tabla de posiciones, último en su grupo. No le alcanzó siquiera para clasificar a los playoffs. El segundo semestre la cosa no fue mejor y sólo se salvó del descenso por el triunfo de visita en la Liguilla de Promoción ante Deportes Puerto Montt por dos goles a uno en noviembre de 2008. Un mes después, el 2 de junio de 2008, la nueva administración del club cerró otros dos contratos “confidenciales” con empresas de Segovia, aunque esta vez para vender espacios publicitarios en el Estadio Santa Laura y en la camiseta del primer equipo.

Un mes después, el 2 de junio de 2008, la nueva administración del club cerró otros dos contratos “confidenciales” con empresas de Segovia, aunque esta vez para vender espacios publicitarios en el Estadio Santa Laura y en la camiseta del primer equipo.  Asimismo, durante los últimos años, Unión Española se ha financiado con créditos otorgados por las mismas empresas de la red de Segovia. Poco después de que el Colegio Internacional SEK Chile tomara el control del club en 2008, le entregó un préstamo por $30.000.000 (

Asimismo, durante los últimos años, Unión Española se ha financiado con créditos otorgados por las mismas empresas de la red de Segovia. Poco después de que el Colegio Internacional SEK Chile tomara el control del club en 2008, le entregó un préstamo por $30.000.000 ( Segovia y sus hombres de confianza han repetido esa misma figura en más de una ocasión. Entre los antecedentes de la Universidad SEK que tuvo a la vista la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para el proceso de acreditación a fines de 2011, a los evaluadores les llamó la atención que la universidad figurara como aval ante millonarias deudas a favor de dos sociedades relacionadas: la Institución Internacional SEK S.A. y el Colegio Internacional SEK Chile S.A. Los montos eran tan altos que fueron uno de los principales motivos para que se la CNA rechazara la acreditación de la universidad.

Segovia y sus hombres de confianza han repetido esa misma figura en más de una ocasión. Entre los antecedentes de la Universidad SEK que tuvo a la vista la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para el proceso de acreditación a fines de 2011, a los evaluadores les llamó la atención que la universidad figurara como aval ante millonarias deudas a favor de dos sociedades relacionadas: la Institución Internacional SEK S.A. y el Colegio Internacional SEK Chile S.A. Los montos eran tan altos que fueron uno de los principales motivos para que se la CNA rechazara la acreditación de la universidad. La Junta Directiva está integrada por su presidente, Jorge Segovia; el vicepresidente Luis Martínez; el secretario Carlos Tapia Aravena; y los miembros Santiago Perdiguero Sanmiguel (cuñado de Segovia), Carlos Gimeno Modrego, la directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo que preside el ex Presidente Ricardo Lagos, Clara Budnick Sinay, y la ex subsecretaria de Educación, Marigen Hornkohl Venegas (2003-2005). Estas dos últimas ingresaron en octubre de 2012, e inmediatamente después de que estallara el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA, Marigen Hornkohl solicitó un balance financiero con una auditoría contable, pero éste aún no le es entregado. Razón por la cual –argumentan ella y Budnick- no conocen el real estado financiero de la universidad.

La Junta Directiva está integrada por su presidente, Jorge Segovia; el vicepresidente Luis Martínez; el secretario Carlos Tapia Aravena; y los miembros Santiago Perdiguero Sanmiguel (cuñado de Segovia), Carlos Gimeno Modrego, la directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo que preside el ex Presidente Ricardo Lagos, Clara Budnick Sinay, y la ex subsecretaria de Educación, Marigen Hornkohl Venegas (2003-2005). Estas dos últimas ingresaron en octubre de 2012, e inmediatamente después de que estallara el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA, Marigen Hornkohl solicitó un balance financiero con una auditoría contable, pero éste aún no le es entregado. Razón por la cual –argumentan ella y Budnick- no conocen el real estado financiero de la universidad. Formalmente, el policlínico “no existe”. Aunque no tiene autorización sanitaria, en la práctica atiende un promedio de cinco mil pacientes al mes. La resolución exenta que autorizó la Seremi de Salud el 1 de agosto de 2011 dice expresamente que en esas dependencias funcionará una “clínica transitoria de rehabilitación de pacientes crónicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte” (

Formalmente, el policlínico “no existe”. Aunque no tiene autorización sanitaria, en la práctica atiende un promedio de cinco mil pacientes al mes. La resolución exenta que autorizó la Seremi de Salud el 1 de agosto de 2011 dice expresamente que en esas dependencias funcionará una “clínica transitoria de rehabilitación de pacientes crónicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte” ( El sistema operó de la siguiente manera: el Hospital San José le entregó al jefe de Maruri, el doctor Rodrigo Gutiérrez, los archivos con miles de órdenes de interconsulta pendientes, en algunos casos por siete años, enviadas desde los consultorios de atención primaria (APS). Entonces, el policlínico Maruri habilitó un centro de llamados, desde donde comenzaron a citar a las personas que figuraban en dichos registros.

El sistema operó de la siguiente manera: el Hospital San José le entregó al jefe de Maruri, el doctor Rodrigo Gutiérrez, los archivos con miles de órdenes de interconsulta pendientes, en algunos casos por siete años, enviadas desde los consultorios de atención primaria (APS). Entonces, el policlínico Maruri habilitó un centro de llamados, desde donde comenzaron a citar a las personas que figuraban en dichos registros. La interpretación de la orden dictada por el doctor Leiva no es igual en la dirección del Servicio de Salud Norte y en la del Hospital San José. El primero, el doctor Claudio Caro, asegura que “esa resolución no los valida para ejercer como médicos especialistas, sólo como médicos generales y triadores”. En cambio, Raúl Vásquez, asume que la medida apunta a dar facultades a estos médicos como especialistas. Y no comparte la instrucción: