Vea además: “Niños protegidos por el Estado II: la falta endémica de recursos que los deja sin la mínima asistencia”

Muchas veces los problemas sociales son difíciles de enfrentar porque las autoridades carecen de la información necesaria para diseñar políticas correctas. Existen, sin embargo, áreas en que los datos están pues especialistas se han dado el trabajo de investigar, sistematizar la información y a partir de allí han sacado estremecedoras conclusiones que indican urgencia de actuar. Pero hasta allí se llega, todo sigue igual, porque alguna autoridad así lo decidió. Es exactamente lo ocurrido con una exhaustiva investigación que sirve para caracterizar la vida de los cerca de 15 mil menores que el Estado chileno debe proteger en el sistema residencial, y que revela gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. La investigación se hizo a partir de un convenio entre la Unicef y el Poder Judicial, con una inversión aproximada de $ 200 millones.

Los informes abordan las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identifican los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. Para ello se recurrió a una batería de instrumentos que incluyó: una encuesta a 384 niños repartidos en más de 60 proyectos en todo Chile; entrevistas reservadas hechas por jueces a los niños de esos mismo proyectos; visitas inspectivas a los hogares; revisión de los expedientes de 6.500 menores para elaborar fichas que permitieran tener claridad sobre su situación, sus tratamientos y su destino. Estas fichas, además, por primera permiten unificar la información muchas veces inconexa y contradictoria que sobre un mismo niño tenían el Servicio Nacional del Menor (SENAME) y los tribunales de justicia. Se elaboraron también fichas sobre los centros para precisar las condiciones materiales y de gestión de las residencias visitada; y se levantaron datos de 1.112 niños y jóvenes internados en las Aldeas SOS y cuya realidad es, según estos informes, representativa del sistema.

Es necesario precisar que los menores de los que se habla en este reportaje han sido víctimas de algún tipo de maltrato en sus familias y no pueden vivir con ellas. Son niños que han sido abandonados o abusados sexualmente o golpeados; o sus padres han caído en el consumo de drogas y son negligentes. Son niños solos, que necesitan protección y el Estado, con la ayuda de los privados, supuestamente tiene un sistema para mejorar su vida, para hacerlos crecer sanos y ayudarlos a llegar a ser buenas personas.

INVESTIGACION INÉDITA

El equipo que realizó esta inédita recolección y sistematización de información lo encabezó la jueza Mónica Jeldres. Y lo integraron las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. Quien diseñó muchos de los instrumentos metodológicos que se aplicaron en la investigación, fue la socióloga Carolina Bascuñan, enviada por la Unicef. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces de familia locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

El equipo que realizó esta inédita recolección y sistematización de información lo encabezó la jueza Mónica Jeldres. Y lo integraron las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. Quien diseñó muchos de los instrumentos metodológicos que se aplicaron en la investigación, fue la socióloga Carolina Bascuñan, enviada por la Unicef. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces de familia locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

Desmenuzar esos informes es abrir una página que estremece a cualquiera. Dan cuenta de gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. Como que en un hogar de niñas de Arica se detectó una red de explotación sexual organizada por las guardadoras; mientras que en Punta Arenas, en un hogar de monjas, se denunció violencia y medicación de los niños sin autorización ni supervisión médica, práctica que terminó, según explica la abogada Paulina Gómez, con varios niños recibiendo un tratamiento de desintoxicación.

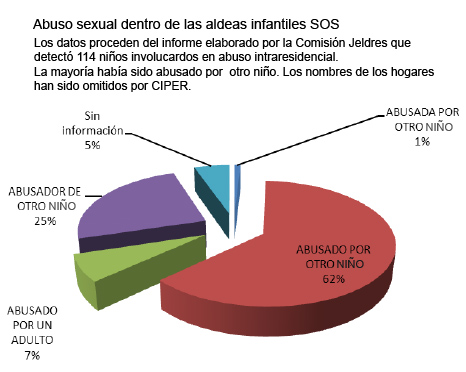

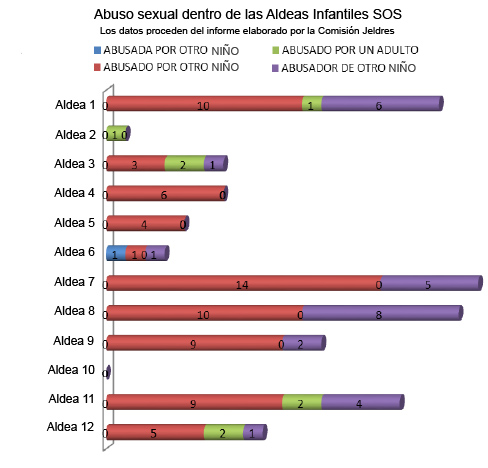

Entre lo que los jueces encontraron en esas ciudades extremas de Chile, el informe describe el país real en que viven los niños protegidos por el Estado. Se detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces comenten los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, por ejemplo, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”, concluye el informe. Y se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

También emergió la presencia constante de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de parte de niños mayores. Y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer.

En la región de Arica se visitaron tres hogares y en dos de ellos se detectaron situaciones de “alto riesgo”, concepto que los autores de la investigación definieron como la existencia de “un peligro inminente para la salud física y psicológica de los niños”. En Antofagasta, en cuatro de las cinco residencias visitadas se descubrieron situaciones de “riesgo alto”. En Coquimbo, uno de los tres proyectos visitados fue calificado de “riesgo alto”. En la región de Valparaíso se visitaron 24 hogares y en 18 se detectaron situaciones de “alto riesgo”. En Maule se visitaron 11 proyectos y en ocho se detectaron situaciones de “alto riesgo”. En la Región de Los Ríos, uno de los dos proyectos visitados resultó de “alto riesgo”. En la Región de Los Lagos, de los 6 proyectos visitados, tres fueron calificados de “alto riesgo”.

UN “ALTO RIESGO” QUE SE CONOCE DESDE MARZO

Para que la frase “alto riesgo” no parezca una etiqueta vacía es necesario mirar algunos de los casos que el informe califica de esa manera. Estos aparecen reseñados al final de las encuestas hechas en cada región:

Una niña de 9 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso. Todos los niños entrevistados en un hogar de Quillota señalan que se utiliza el aislamiento como método de castigo. Un niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas y sicológicas por parte de una educadora en un hogar de San Antonio. Allí mismo, otro niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas, sicológicas y sexuales por parte de otro menor al interior de la residencia. Todas las niñas que respondieron al cuestionario denuncian agresiones físicas por parte de las educadoras de una residencia de Villa Alemana.

Un niño de 12 años denuncia ser víctima frecuente de abuso sexual por parte de un adulto en la residencia de Cauquenes. Y así cientos de casos…

Ante la constatación de situaciones de “alto riesgo”, la comisión recomendó a los jueces de cada zona “la intervención inmediata de la residencia y la necesidad de investigar y realizar audiencias reservadas con los niños”. Para que eso ocurriera, era necesario que, una vez que la Unicef procesara los datos, se enviaran los antecedentes a los jueces locales respectivos para que investigaran las distintas situaciones irregulares –o ilícitas- detectadas en sus zonas. Hasta hoy, y según los antecedentes obtenidos por CIPER, eso no ha ocurrido. Y ello, a pesar de que los informes fueron entregados por la Unicef al Poder Judicial en marzo de este año.

¿Qué consecuencias tiene esa paralización? Que la niña de 9 años que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso, probablemente siga siendo abusada. Que todos los niños del hogar de Quillota puedan seguir siendo castigados con aislamiento y que los niños en situación de riesgo de San Antonio continúen siendo agredidos por una educadora o abusados por otro interno. Y así, el drama de estos niños, los más vulnerables del país, a los que el Estado debe proteger por ley, pueden continuar siendo los protagonistas de los cientos de abusos que aparecen en estos informes.

-En diferentes contactos académicos que he sostenido con diversos jueces de familia del país desde marzo a la fecha, muchos de ellos me han preguntado cuándo recibirán el resultado de las encuestas realizadas en sus jurisdicciones, ya que están esperando el material para iniciar la intervención -explica la abogada Paulina Gómez, quien participó en la Comisión Jeldres.

Por qué entonces nada se ha hecho. La abogada Gómez señala que esta demora de tres meses se debe a que en enero el Poder Judicial decidió un cambio en el equipo de trabajo de la magistrada Jeldres y los nuevos encargados habrían estimado que era mejor no difundir esta información.

-La nueva coordinadora del equipo, la magistrada Gloria Negroni, antes de enviar la información a las regiones, organizó una reunión entre la Unicef, el SENAME, el equipo de trabajo del Poder Judicial y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño. En esa reunión se decidió el curso de acción a seguir, que al parecer es no traspasar la información de las vulneraciones informadas por los propios niños y adolescentes a los jueces competentes, con el fin de que adopten las medidas pertinentes con carácter urgente -explica la abogada Paulina Gómez.

¿Qué motiva esa decisión de la Corte Suprema? Hasta ahora no hay respuesta oficial. El 18 de marzo pasado, CIPER solicitó acceso a los informes vía Ley de Trasparencia. A pesar de las reiteradas solicitudes hechas con posterioridad, la respuesta de la Corte Suprema nos llegó recién el 17 de junio (tres meses después), en la que se dice que se decidió pedir nuevos antecedentes a los autores del proyecto antes de hacerlo público. De eso hace ya dos semanas. No se entrega ningún motivo para que una investigación donde los autores son un organismo internacional dedicado a la protección de los niños y el propio Poder Judicial, esté retenida.

Lo que no se aclara oficialmente alimenta trascendidos y conversaciones de pasillo, sobre todo porque se trata de un proyecto inédito en varios aspectos. Las versiones que CIPER ha recogido de funcionarios judiciales y de académicos ligados a la protección de la infancia es que los jueces Carreño y Negroni se oponen a la difusión de estos duros informes pues estiman que están mal hechos. Por ello, se le habría pedido a la Unicef que sacara algunas partes, como los datos de los abusos sexuales, pues se habría estimado que no es válido obtener esa información a través de encuestas a menores de edad ni a través de entrevistas hechas por los magistrados, en las que se preserva la identidad de los menores. Todas esas versiones añaden que la Unicef habría accedido a cambiar los informes y habría despedido a la socióloga Carolina Bascuñán, autora técnica de éstos.

Lo que no se aclara oficialmente alimenta trascendidos y conversaciones de pasillo, sobre todo porque se trata de un proyecto inédito en varios aspectos. Las versiones que CIPER ha recogido de funcionarios judiciales y de académicos ligados a la protección de la infancia es que los jueces Carreño y Negroni se oponen a la difusión de estos duros informes pues estiman que están mal hechos. Por ello, se le habría pedido a la Unicef que sacara algunas partes, como los datos de los abusos sexuales, pues se habría estimado que no es válido obtener esa información a través de encuestas a menores de edad ni a través de entrevistas hechas por los magistrados, en las que se preserva la identidad de los menores. Todas esas versiones añaden que la Unicef habría accedido a cambiar los informes y habría despedido a la socióloga Carolina Bascuñán, autora técnica de éstos.

Consultada por CIPER la socióloga Bascuñán desmintió esos rumores. Señaló que efectivamente la Corte Suprema envió un oficio a la Unicef pidiendo que la institución explicara la metodología utilizada y que precisara su postura frente a los informes. “Unicef respondió por oficio que se recomendaba usar esa información para mejorar el sistema residencial y seguir colaborando en el proyecto. Es decir, respaldó todo el proyecto”, afirma Bascuñán. Añade que ella no ha sido despedida, que sigue trabajando con la Unicef, sólo que en otro tipo de proyecto. El cambio se debe a que ella creó una fundación para trabajar en temas de la infancia y había que evitar posibles conflictos de intereses.

Consultada por CIPER, directivos de la Unicef ratificaron oficialmente la versión de la socióloga Carolina Bascuñan sobre su situación laboral y precisaron, además, que “no se ha recibido por parte del Poder Judicial ningún reparo respecto de la metodología utilizada en dicha investigación”.

CIPER obtuvo además un oficio en que Unicef explica al presidente de la Corte Suprema cómo se hizo toda la investigación y respalda los resultados obtenidos.

Respecto de los estudios, Carolina Bascuñan precisó que el Poder Judicial y SENAME tienen las graves denuncias desde marzo (Ver recuadro); y precisó que lo único que se le pidió -en una reunión en la que estuvo presente la magistrado Negroni, el ministro Carreño y Angélica Marín, por SENAME- es que no se difundieran estos datos por la prensa para evitar la alarma pública.

En esa ocasión, ella y Soledad Larraín, como representantes de Unicef, dijeron que “si se tomaba la decisión de trabajar esta información en forma interna, Unicef necesitaba tener un informe de las acciones que se habían adoptado para mejorar el sistema residencial”, narra Bascuñán.

Es decir, la Unicef esperaba que los antecedentes se tomaran con la seriedad que correspondía, que se interviniera en los hogares de “alto riesgo” y se les informara de las medidas. “Hasta donde yo sé esa información no ha llegado de vuelta”, explica la socióloga.

De acuerdo a estos antecedentes, actualmente el Poder Judicial retiene sin justificación información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben ser protegidos por el Estado. Más grave aún: no está claro si se está haciendo algo para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes. Según fuentes consultadas por CIPER, sólo hace dos semanas el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, pidió al SENAME que informara qué medidas se habían tomado respecto de los antecedentes reunidos en estas investigaciones.

Las consultas hechas por CIPER a algunos jueces de familia de regiones, coinciden con lo señalado por la abogada Gómez: por el lado de los tribunales, ninguna intervención se habría realizado.

MUCHAS INVESTIGACIONES, POCAS SOLUCIONES

Hasta ahora sólo hay certeza de que han sido investigados los hechos flagrantes que la misma Comisión Jeldres encontró mientas realizaba su labor. Por ejemplo, en Arica la evidencia de una red de explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga hizo que los antecedentes se pusieran inmediatamente en conocimiento de los jueces locales. En Ajllasga vivían 24 niñas y la comisión denunció al tribunal local que las muchachas salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada, drogadas (Vea Informe al juez presidente de Arica).

Según relata la abogada Paulina Gómez, los datos permitieron llevar adelante una investigación penal que culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.

Pero los datos obtenidos en Ajllasga exceden lo delictual y ahondan en los dramas cotidianos del hogar de menores, abusos que muchas veces se detectan en otros centros. Junto con la red de explotación infantil, la Comisión Jeldres descubrió una niña enferma de VIH que no recibía tratamiento y que mantenía relaciones sexuales con otras menores del hogar, “con quienes se realizarían pactos de sangre con el consiguiente riesgo de contagio”. También detectó “a lo menos dos niñas enfermas de cáncer cérvico-uterino, una carente de todo tratamiento médico y asistencia psicológica en situación de abandono y otra viviendo con su pololo”.

Pero los datos obtenidos en Ajllasga exceden lo delictual y ahondan en los dramas cotidianos del hogar de menores, abusos que muchas veces se detectan en otros centros. Junto con la red de explotación infantil, la Comisión Jeldres descubrió una niña enferma de VIH que no recibía tratamiento y que mantenía relaciones sexuales con otras menores del hogar, “con quienes se realizarían pactos de sangre con el consiguiente riesgo de contagio”. También detectó “a lo menos dos niñas enfermas de cáncer cérvico-uterino, una carente de todo tratamiento médico y asistencia psicológica en situación de abandono y otra viviendo con su pololo”.

La adicción a la pasta base de varias menores no sólo no era motivo de tratamiento médico sino que, por la completa falta de vigilancia y de cuidado, el consumo no tenía freno alguno. Las chicas se drogaban adentro y afuera del hogar y regresaban “en completo estado de intoxicación, hecho imposible de desconocer por las cuidadoras”. La comisión llegó de madrugada al hogar y pudo constatar que “las niñas están en estado de cuasi-inconsciencia por consumo de drogas. No son capaces de reaccionar ni despertar ante los estímulos y llamados realizados por la jueza coordinadora”. Estar en ese hogar no les hacía bien a la niñas, al punto de que se había producido una “cronificación y agudización del estado de toxicomanía de las niñas y adolescentes desde su ingreso a la residencia hasta la fecha”.

Una situación similar de abandono y despreocupación fue registrado en otro hogar de Arica: Sariri. En su denuncia al tribunal de esa región, la Comisión Jeldres describe el centro como peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados. Los menores se drogan, salen en la madrugada, hay un total ausentismo escolar e inexistencia de cualquier tipo de actividades educativas o recreativas al interior de la residencia.

La situación de desprotección y abuso es tan sistemática que la Comisión Jeldres, al hacer la denuncia al tribunal de Arica, propone que se sancione a la Corporación CEAFIT -que administra los hogares Sariri y Ajllasga-, que se declaren nulos todos los convenios que permiten a esa corporación recibir menores y dinero fiscal y que se inhabilite a sus directores para vincularse al trabajo con la infancia y la adolescencia.

El informe repara además en un hecho que vuelve todo lo anterior aún más grave. Tanto el hogar Ajllasga como Sariri habían sido visitados siete meses antes por un equipo dependiente del Ministerio de Justicia: la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros de Protección de Derechos (CISC-Protección).

Aunque esa comisión no detectó la red de abuso sexual, sí elaboró un duro informe sobre el descontrol de los hogares. Sobre Siriri escribió: “Los jóvenes gobiernan el lugar. A la llegada de la comisión había una patrulla de Carabineros porque dos jóvenes residentes, que son hermanos, habían tenido una violenta pelea (…) No hay señal del más mínimo respeto, se agreden, lanzan sillas en presencia y muy cerca de los comisionados, adoptan una actitud intimidante, dando portazos y estrellones”. (Ver artículo de La Segunda)

Pese a lo explícito del informe y a las notas de prensa que generó, nada había cambiado cuando en noviembre el hogar fue visitado por la Comisión Jeldres. Todas las prevenciones, escándalos y los mismos informes se habían archivado y la situación continuaba igual.

La Comisión Jeldres informó sobre este hecho al tribunal en la denuncia sobre explotación sexual en el hogar Ajllasga: “Muchos de los hechos descritos están en conocimiento de las autoridades del SENAME y de la Seremi de Justicia toda vez que con fecha 29 de mayo del presente año se realizaron las visitas de la Comisión Interinstitucional de Protección (CISC), sin que hasta la fecha se haya reparado de modo alguno la situación de vulneración de estos niños y adolescentes”.

La Comisión Jeldres informó sobre este hecho al tribunal en la denuncia sobre explotación sexual en el hogar Ajllasga: “Muchos de los hechos descritos están en conocimiento de las autoridades del SENAME y de la Seremi de Justicia toda vez que con fecha 29 de mayo del presente año se realizaron las visitas de la Comisión Interinstitucional de Protección (CISC), sin que hasta la fecha se haya reparado de modo alguno la situación de vulneración de estos niños y adolescentes”.

La CISC- Protección es una instancia generada desde el Ministerio de Justicia que se despliega dos veces al año en todo Chile para controlar las condiciones de vida de los niños que viven en hogares. Y muchos hogares donde la Comisión Jeldres encontró situaciones peligrosas, ya habían sido detectados por las CISC- Protección en mayo. A pesar de ello, siete meses después, nada había cambiado. Y ello, pese a que el Sename había informado que los problemas detectados por la CISC se estaban solucionando.

Con la retención de los informes de la Comisión Jeldres y la falta de intervención en los hogares, el Poder Judicial está empujando a los informes de esta inédita investigación al mismo destino que los informes de las CISC-Protección: que se transformen en detalladas descripciones de los problemas que afectan a los niños más vulnerables del país, sin que ninguna institución del Estado cumpla con su obligación de intervenir el sistema para darles protección y tratamiento adecuado para sus múltiples problemas físicos y sicológicos.

Probablemente este tipo de constataciones sobre cómo opera el sistema es uno de los aspectos que hace más interesante y a la vez más molesto el trabajo de la Comisión Jeldres. El diagnóstico de dicha investigación no se reduce a lo que hace mal un hogar de menores ni a constatar la falta de presupuesto o a responsabilizar de todo a un funcionario psicópata, sino que expone las fallas de las autoridades administrativas y de los propios jueces. Deja claro que si los tribunales no aportan lo suyo, el sistema no podría ser lo que es: una silenciosa máquina que invisibiliza –y en ocasiones acrecienta- el sufrimiento de niños que deben ser ayudados por el Estado.

Porque desastres como el de los hogares de Arica o como los graves problemas encontrados en las Aldeas SOS -y que se mostrarán en la segunda parte de este reportaje- no sólo son posibles porque hay funcionarios pervertidos o instituciones privadas irresponsables, sino porque el SENAME no realizó su trabajo fiscalizador y los tribunales tampoco hicieron lo suyo.

“La Unicef respalda los estudios hechos sobre los menores vulnerables de 10 regiones del país”

La soterrada lucha en torno a la investigación de la Comisión Jeldres sobre la realidad de miles de menores vulnerables protegidos supuestamente por el Estado en 10 regiones del país, tiene a la socióloga Carolina Bascuñan como blanco de toda clase de rumores que buscan desacreditar el trabajo hecho. Se dice que fue despedida por la Unicef, que el trabajo es de mala calidad y se hizo a espaldas de las instituciones. Aquí, Bascuñan defiende el trabajo de un equipo conformado por jueces para un proyecto que califica de único, pues permitía tener una mirada completa de la vida de los niños en las residencias y que hoy estaría siendo desnaturalizado.

-¿Es efectivo que la Unicef no respaldó la investigación realizada por la comisión que usted integró y que lideró la magistrado Mónica Jeldres?

Esa información es completamente falsa. Hace un par de semanas llegó a la Unicef un oficio del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dirigido a Soledad Larraín, pidiendo explicar la metodología y el procedimiento que se usó en esta investigación y también precisar la postura de Unicef frente a los documentos. Unicef respondió, también por oficio, explicando cuál había sido el procedimiento y recomendando usar la información para mejorar el sistema residencial y seguir colaborando en el proyecto. Es decir, todo el proyecto está respaldado por Unicef.

-Algunas personas del Poder Judicial han dicho a CIPER que, en una reunión realizada en marzo de este año con usted, la magistrada Gloria Negroni y el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, entre otros, se le pidió a Unicef sacar partes del informe porque estaban mal hechas. ¿Es efectivo?

Nunca hubo una petición de sacar nada del informe. Lo único que pidieron fue que esta investigación no se difundiera por los medios para proteger a los niños y no generar alarma pública. Es decir, lo que me pidieron fue resguardo hacia los medios de comunicación. Unicef pidió que si se tomaba la decisión de trabajar esta información en forma interna, Unicef necesitaba tener un informe de las acciones que se habían adoptado para mejorar el sistema residencial. Hasta donde yo sé esa información no ha llegado de vuelta.

-¿Desde cuándo están en poder de los tribunales los graves abusos e irregularidades que aparecen en los documentos que ustedes elaboraron?

Desde la primera semana de marzo. Yo le mandé a la magistrada Gloria Negroni un correo electrónico diciéndole que ya tenía listo el material para enviarles a los jueces presidentes de las regiones que les correspondía. Y ella me dijo que no lo mandara, que teníamos que reunirnos primero. SENAME tiene el material desde esa misma fecha de marzo pues en la reunión con la magistrada Negroni, Angélica Marín (jefa del departamento de Protección de Derechos del Sename) dijo que el Poder Judicial se los había enviado.

-Entiendo que en esa reunión la representante del SENAME dijo que ellos jamás habían sabido que se iba a aplicar una encuesta a los niños.

Efectivamente SENAME dijo en esa reunión que no sabían que se iba a aplicar la encuesta y que a ellos les parecía una deslealtad que se hubiese aplicado sin que ellos hubieran podio participar. Angélica Marín dijo que si hubieran podido participar, hubiesen hecho recomendaciones, como que las encuestas no fueran anónimas. Ante eso nosotros respondimos que es posible que se necesite generar un sistema mejor para identificar los casos y reaccionar más rápido, pero que es imprescindible mantener el anonimato de los niños porque ese es un compromiso de Unicef a la hora de preguntarle a los niños.

-¿Sename realmente no sabía que ustedes estaban encuestando niños en hogares que forman parte de su red de colaboradores?

Para realizar este trabajo teníamos un protocolo que ponían en práctica los jueces. Y lo primero que hacían cuando iban a terreno era visitar al director regional del Sename y con el director de la residencia visitaban el hogar. Durante la visita se pedía que seleccionaran a los niños que iba a responder a la encuesta. Unicef no entraba por la ventana ni en la noche a los hogares. Sename sabía perfectamente lo que estábamos haciendo pues nos facilitaban los niños para hacer las encuestas y también el espacio para aplicarla.

-Este proyecto se inicia por un convenio entre el Poder Judicial y Sename. ¿Qué explica este cambio que está haciendo que, en los hechos, el Poder Judicial desconozca la exhaustiva investigación que sus mismos integrantes impulsaron al ser realizada por sus propios jueces?

Como miembro de Unicef no puedo responder por las acciones de otra institución. Lo único que puedo decir es que lamento que la información no esté siendo trabajada, porque este proyecto es único en su especie en Latinoamérica. Es el único proyecto que unifica información de dos poderes del Estado -del Ejecutivo (SENAME) y de los tribunales- y que llega a cabalidad a la situación de cada uno de los niños que están institucionalizados. Podría ser un instrumento para mejorar radicalmente el sistema residencial. El proyecto nunca se hizo con el ánimo de denunciar ni de perjudicar a los actores que están trabajando en el sistema residencial. Se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias. Lamento profundamente todo lo que está pasando. Pero no sé por qué se ha producido este cambio y no me corresponde hablar de lo que pasa en otra institución.

-¿Qué pasará ahora con el proyecto? ¿Se sigue realizando? Ustedes hicieron 6.500 fichas, pero los niños en el sistema residencial son 15.000.

El proyecto sigue pero ha cambiado. Solo sé lo que pasó en Aysén, que es la única región donde se ha aplicado el proyecto desde que no estoy a cargo. En Aysén cambiaron la forma de trabajar y replicaron el mismo modelo que usan en Santiago, donde los jueces no visitan las residencias sino que piden a las residencia que envíen las carpetas de los niños al tribunal y ahí las revisan. Entonces, en Aysén no visitaron las residencias. Son súper pocos niños en esa zona pero no hablaron con ellos sino que vieron carpetas. Tampoco aplicaron la ficha residencial y no aplicaron las encuestas.

-¿Qué pasó con la encuesta?

Dicen que la van a seguir utilizando pero con modificaciones. Estamos en julio y es una encuesta de no más de 15 preguntas. Las modificaciones se podrían haber hecho en una semana y eso no pasó. Entonces, me parece que simplemente no se quiere saber la opinión de los niños. Y la opinión de los niños es la más cercana a la realidad que uno puede tener. Uno puede tener los mejores estándares residenciales, mostrar que todas las causas están bien llevadas y pero si un sistema de supervisión no incorpora la visión de los niños, le falta algo importante. Eso le dijo la Unicef a la Corte Suprema en el oficio de respuesta.

-¿Qué queda del proyecto entonces?

Se sigue aplicando la ficha individual y eso es importante. La ficha individual es una ficha creada para este proyecto que recorre toda la historia del niño en base a los derechos que debiesen ser cumplidos. Esa ficha está pensada para recoger las causas anteriores, para ver si el modelo de intervención tiene que ver con la historia familiar del niño. Está pensado para saber si el tratamiento de salud que está recibiendo es el que requiere de acuerdo al diagnóstico. La ficha también pregunta por maltrato y abuso intraresidencial para el 100% de los niños. Entonces, lo que hace la ficha es mirar a los niños desde el enfoque de los derechos. Eso antes no existía, y como no existía, las causas se demoraban mucho tiempo y estaban llenas de medidas inconexas o que no se cumplían.

El punto, sin embargo, es que la ficha es parte de un sistema más complejo. Porque también es importante que el juez mire el lugar al cual están mandando a un niño. Por muy bien llevada que esté una causa, si ese niño está durmiendo en el suelo, si no tiene condiciones para estudiar, estás afectando otros derechos. Para que eso no ocurra, los jueces tienen que ir a las residencias. Y si además, no nos importa saber la opinión de los niños, cómo están, dónde quieren ir, si el niño no está ejerciendo el derecho que tiene a ser escuchado, el sistema de monitoreo se vuelve muy parcial. Por eso nosotros trabajamos muchos meses en una mesa técnica para crear estos instrumentos. En esa mesa técnica estaba el SENAME, el Poder Judicial y Unicef. Diga lo que diga el SENAME ahora, la verdad es que nos sentamos las tres instituciones para crear estos instrumentos. Pienso que teníamos la oportunidad con este proyecto de tener una mirada de todo el sistema residencial. Y eso hoy no está pasando. Yo espero que se hagan los cambios necesarios para que el sistema retome su origen, su génesis, y esa fue la recomendación que hizo Unicef.

-Por último, ¿es efectivo que la despidieron de Unicef?

Nunca me han despedido de Unicef. Sigo trabajando con Unicef. Yo cambié el contrato que tenía con Unicef porque hice una fundación y en virtud de ello no podía tener como contraparte a ciertas instituciones. Hoy me dedico a cosas más específicas dentro de Unicef que tienen que ver con mi especialidad que es la investigación social. Ese cambio no tiene nada que ver con este tema. De hecho, en la Unicef me pidieron que siguiera a cargo de este proyecto y por mis razones laborales no pude hacerlo.

La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.

La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades. Corría ya la primera semana de noviembre de 2012 y según el informe entregado más tarde por el OS-9 a la fiscalía, algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. Y a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio Público no fue informado de lo ocurrido. Entonces, el jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien más tarde sería premiado por el alto mando institucional y destinado a la agregaduría en Bolivia. Y el jefe del OS-7 era el coronel René Martínez, quien fue removido del cargo por el escándalo de los sobreprecios de los equipos antidrogas y hoy se desempeña como edecán del general Gonzalo Blu.

Corría ya la primera semana de noviembre de 2012 y según el informe entregado más tarde por el OS-9 a la fiscalía, algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. Y a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio Público no fue informado de lo ocurrido. Entonces, el jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien más tarde sería premiado por el alto mando institucional y destinado a la agregaduría en Bolivia. Y el jefe del OS-7 era el coronel René Martínez, quien fue removido del cargo por el escándalo de los sobreprecios de los equipos antidrogas y hoy se desempeña como edecán del general Gonzalo Blu. La respuesta, firmada por el jefe del OS-9, comandante Francisco Villarroel, fue poco clara. Decía que tenían respaldo de todas las interceptaciones “mantenidas”. Una lectura a la inversa sugería que había registros que no fueron “mantenidos” y, por ende, que no había respaldo de ellos. Además, en esa respuesta del OS-9, por primera vez se menciona que el 25 de octubre hubo una falla en el sistema ETI y se señala que, por esa causa, no podía determinarse si faltaban registros anteriores a esa fecha. En la oficina del fiscal Arias se encendieron las alarmas.

La respuesta, firmada por el jefe del OS-9, comandante Francisco Villarroel, fue poco clara. Decía que tenían respaldo de todas las interceptaciones “mantenidas”. Una lectura a la inversa sugería que había registros que no fueron “mantenidos” y, por ende, que no había respaldo de ellos. Además, en esa respuesta del OS-9, por primera vez se menciona que el 25 de octubre hubo una falla en el sistema ETI y se señala que, por esa causa, no podía determinarse si faltaban registros anteriores a esa fecha. En la oficina del fiscal Arias se encendieron las alarmas. El hogar de Padre Las Casas es una de las residencias visitadas en 2012 en el marco de una inédita investigación sobre la situación de los niños protegidos por el Estado en el sistema residencial. Según esa investigación, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de Aldeas SOS participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”. En números brutos esto implica que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores. (Ver imagen de abusos sexuales en Aldeas SOS) Sobre la Aldea Padre las Casas, la investigación indicó que tenía numerosos registros de abuso sexual dentro de la residencia, ubicándose entre las tres Aldeas más afectadas por este terrible problema.

El hogar de Padre Las Casas es una de las residencias visitadas en 2012 en el marco de una inédita investigación sobre la situación de los niños protegidos por el Estado en el sistema residencial. Según esa investigación, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de Aldeas SOS participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”. En números brutos esto implica que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores. (Ver imagen de abusos sexuales en Aldeas SOS) Sobre la Aldea Padre las Casas, la investigación indicó que tenía numerosos registros de abuso sexual dentro de la residencia, ubicándose entre las tres Aldeas más afectadas por este terrible problema. “El proyecto nunca se hizo con el ánimo de perjudicar a los actores que trabajan en el sistema residencial. Se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias”, explicó a CIPER la socióloga Carolina Bascuñán de la Unicef. (

“El proyecto nunca se hizo con el ánimo de perjudicar a los actores que trabajan en el sistema residencial. Se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias”, explicó a CIPER la socióloga Carolina Bascuñán de la Unicef. ( Para Alejandra Riveros esto ocurre porque los niños “vivían así antes de llegar a la residencia, en esa lógica crecieron en sus familias y por eso salieron de ese entorno. Lamentablemente los procesos de reparación no son de un mes o dos, sino de años”. Y precisa además, que la cantidad de casos que ellos tienen registrados (56 en el último año) no coincide con los que figuran en el estudio (86 casos). El punto es importante pues implica la posibilidad de poder investigar los casos, aunque la diferencia puede deberse a que el informe de la Comisión no pregunta por abusos en el último año, sino por abusos dentro de la residencia.

Para Alejandra Riveros esto ocurre porque los niños “vivían así antes de llegar a la residencia, en esa lógica crecieron en sus familias y por eso salieron de ese entorno. Lamentablemente los procesos de reparación no son de un mes o dos, sino de años”. Y precisa además, que la cantidad de casos que ellos tienen registrados (56 en el último año) no coincide con los que figuran en el estudio (86 casos). El punto es importante pues implica la posibilidad de poder investigar los casos, aunque la diferencia puede deberse a que el informe de la Comisión no pregunta por abusos en el último año, sino por abusos dentro de la residencia. Yancarla tenía 14 años cuando le contaron su historia al ministro Bulnes. Para entonces llevaba tres años dando vueltas en el sistema de protección. A los 11 vivía en Purén y tuvo una crisis hepática que dejó su hígado inutilizado. Viajó a Santiago y en el hospital Luis Calvo Mackenna, donde fue trasplantada, narró que había sido violada en tres oportunidades por un familiar, hecho que fue confirmado por exámenes médicos y psiquiátricos. El daño psicológico por el abuso atentó contra los cuidados que debía tener por su trasplante. Tuvo varios intentos de suicidio. Usualmente se escapaba de los lugares en los que los jueces la internaban y en la calle tenía sexo con desconocidos. Fue necesario un segundo trasplante y un tercero, pues no se cuidaba.

Yancarla tenía 14 años cuando le contaron su historia al ministro Bulnes. Para entonces llevaba tres años dando vueltas en el sistema de protección. A los 11 vivía en Purén y tuvo una crisis hepática que dejó su hígado inutilizado. Viajó a Santiago y en el hospital Luis Calvo Mackenna, donde fue trasplantada, narró que había sido violada en tres oportunidades por un familiar, hecho que fue confirmado por exámenes médicos y psiquiátricos. El daño psicológico por el abuso atentó contra los cuidados que debía tener por su trasplante. Tuvo varios intentos de suicidio. Usualmente se escapaba de los lugares en los que los jueces la internaban y en la calle tenía sexo con desconocidos. Fue necesario un segundo trasplante y un tercero, pues no se cuidaba. -Ante casos como el de Yancarla o Cisarro, ¿qué debe hacer el juez ante la falta de tratamiento psiquiátrico? ¿Meter preso al ministro por no proveer los recursos necesarios?

-Ante casos como el de Yancarla o Cisarro, ¿qué debe hacer el juez ante la falta de tratamiento psiquiátrico? ¿Meter preso al ministro por no proveer los recursos necesarios? Cosa similar apareció en Malleco, donde el 35% de los niños se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y los niños calificados de “en completo abandono” alcanzaban el 17%. En Antofagasta la comisión estableció que un 31% de los niños está en completo abandono. Entre ellos se detecta a un menor que está a 700 kilómetros de su residencia y de una niña que está a 16 horas de viaje de su casa, y que, por lo mismo, sólo recibe visitas esporádicas de su padre.

Cosa similar apareció en Malleco, donde el 35% de los niños se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y los niños calificados de “en completo abandono” alcanzaban el 17%. En Antofagasta la comisión estableció que un 31% de los niños está en completo abandono. Entre ellos se detecta a un menor que está a 700 kilómetros de su residencia y de una niña que está a 16 horas de viaje de su casa, y que, por lo mismo, sólo recibe visitas esporádicas de su padre. Unos datos como ejemplo: de los 539 niños sin subvención que visitó la Comisión en las Aldeas, en 137 casos se desconocía quién pidió la internación. Y aunque en todos los casos sí se sabía por qué el niño estaba ahí, la falta de un diagnóstico de su situación era un problema masivo. Es decir, si un niño había llegado por violencia intrafamiliar, probablemente no era atendido por ningún especialista que determinara sus carencias. Su nivel de daño. Obviamente, sin el diagnóstico no podía haber un Plan de Intervención.

Unos datos como ejemplo: de los 539 niños sin subvención que visitó la Comisión en las Aldeas, en 137 casos se desconocía quién pidió la internación. Y aunque en todos los casos sí se sabía por qué el niño estaba ahí, la falta de un diagnóstico de su situación era un problema masivo. Es decir, si un niño había llegado por violencia intrafamiliar, probablemente no era atendido por ningún especialista que determinara sus carencias. Su nivel de daño. Obviamente, sin el diagnóstico no podía haber un Plan de Intervención. En sus declaraciones a la PDI, el ex gerente de Corpesca reveló que, efectivamente durante la tramitación de la Ley de Pesca se contactaron, como empresa, con muchos parlamentarios. Incluso se refirió a una suerte de “Frente del Norte”, donde participarían el senador por Iquique Fulvio Rossi (PS) y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

En sus declaraciones a la PDI, el ex gerente de Corpesca reveló que, efectivamente durante la tramitación de la Ley de Pesca se contactaron, como empresa, con muchos parlamentarios. Incluso se refirió a una suerte de “Frente del Norte”, donde participarían el senador por Iquique Fulvio Rossi (PS) y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros. La diputada permaneció en la ciudad nortina hasta la segunda semana de julio, con licencia médica. Ella ya fue informada de que, en estos días, será notificada del desarrollo de la otra investigación de los hechos, y que lleva a cabo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por eventuales faltas a la probidad. Si su licencia médica se prolonga, un funcionario de la corporación deberá viajar a Iquique para continuar con la indagación iniciada a principio de mayo, de manera que la diputada Isasi comparezca nuevamente ante dicha comisión. Y ello debido a que, según fuentes de la investigación, existen contradicciones que deberán ser aclaradas por la parlamentaria.

La diputada permaneció en la ciudad nortina hasta la segunda semana de julio, con licencia médica. Ella ya fue informada de que, en estos días, será notificada del desarrollo de la otra investigación de los hechos, y que lleva a cabo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por eventuales faltas a la probidad. Si su licencia médica se prolonga, un funcionario de la corporación deberá viajar a Iquique para continuar con la indagación iniciada a principio de mayo, de manera que la diputada Isasi comparezca nuevamente ante dicha comisión. Y ello debido a que, según fuentes de la investigación, existen contradicciones que deberán ser aclaradas por la parlamentaria. En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Georgio Carrillo afirmó que, gracias a esos papers, la parlamentaria Isasi recibió $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. En el interrogatorio frente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Iquique, el ex asesor entregó copia de tres cheques que él mismo transfirió a la cuenta personal de Isasi por la suma de $4 millones, con los que dijo probaría que esos dineros iban dirigidos a Isasi y no a él. Al preguntársele por el destino de los $21 millones restantes, Carrillo aseguró que ese dinero fue usado para pagar ítems de campaña de la parlamentaria, lo que estaría consignado en un cuaderno de cuentas que en el mismo interrogatorio entregó a la policía.

En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Georgio Carrillo afirmó que, gracias a esos papers, la parlamentaria Isasi recibió $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. En el interrogatorio frente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Iquique, el ex asesor entregó copia de tres cheques que él mismo transfirió a la cuenta personal de Isasi por la suma de $4 millones, con los que dijo probaría que esos dineros iban dirigidos a Isasi y no a él. Al preguntársele por el destino de los $21 millones restantes, Carrillo aseguró que ese dinero fue usado para pagar ítems de campaña de la parlamentaria, lo que estaría consignado en un cuaderno de cuentas que en el mismo interrogatorio entregó a la policía. El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo (

El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo ( Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal (

Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal ( Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9.

Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9. Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck.

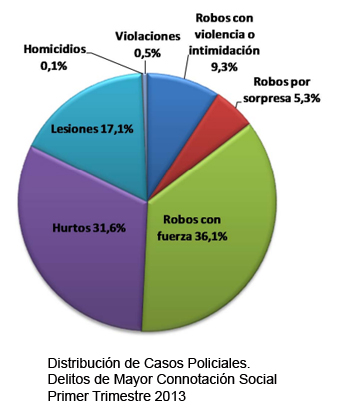

Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck. En la Región del Maule, esta cifra de disminución es mucho mayor: 10,3% respecto de los DMCS del mismo periodo de 2012. Lo que en concreto significa 52 denuncias menos interpuestas ante las policías de la Región del Maule, según datos del Ministerio del Interior (451 denuncias en el primer trimestre de 2013, versus 503 denuncias en el primer trimestre de 2012).

En la Región del Maule, esta cifra de disminución es mucho mayor: 10,3% respecto de los DMCS del mismo periodo de 2012. Lo que en concreto significa 52 denuncias menos interpuestas ante las policías de la Región del Maule, según datos del Ministerio del Interior (451 denuncias en el primer trimestre de 2013, versus 503 denuncias en el primer trimestre de 2012). La investigación de CIPER pudo verificar que otra denuncia efectuada ante la misma Comisaría de Chanco recibió el mismo tratamiento que la de Omar Labbé. El 7 de mayo (15 días antes de la denuncia de Omar Labbé), Fidelina de las Mercedes Palma, una vecina de Chanco de 75 años, quien no sabe leer ni escribir, se presentó en la comisaría a denunciar el robo de varias especies desde su domicilio, en calle San Martín.

La investigación de CIPER pudo verificar que otra denuncia efectuada ante la misma Comisaría de Chanco recibió el mismo tratamiento que la de Omar Labbé. El 7 de mayo (15 días antes de la denuncia de Omar Labbé), Fidelina de las Mercedes Palma, una vecina de Chanco de 75 años, quien no sabe leer ni escribir, se presentó en la comisaría a denunciar el robo de varias especies desde su domicilio, en calle San Martín. CIPER siguió el rastro de los últimos procesos de acreditación del IPVC ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y encontró las huellas financieras que prueban cómo el dinero del arancel de los estudiantes se desvía hacia las sociedades relacionadas de los mismos dueños en desmedro de la inversión en material educativo y el pago oportuno de los profesores. Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue el documento con el

CIPER siguió el rastro de los últimos procesos de acreditación del IPVC ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y encontró las huellas financieras que prueban cómo el dinero del arancel de los estudiantes se desvía hacia las sociedades relacionadas de los mismos dueños en desmedro de la inversión en material educativo y el pago oportuno de los profesores. Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue el documento con el  La existencia de gran heterogeneidad en la aplicación curricular y en la gestión de recursos materiales entre las sedes, fue otro de los puntos de alerta en dicha reunión. Además, se advirtió que “existen mecanismos precarios para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los propósitos definidos en docencia”. La institución no contaba con sistemas para definir y revisar perfiles de egreso acorde al modelo educativo ni al estado de cada campo de estudio. Otras observaciones tenían relación a las bajas tasas de retención y titulación y se hizo hincapié en las graves deficiencias del sistema de educación en línea “Valle Virtual”.

La existencia de gran heterogeneidad en la aplicación curricular y en la gestión de recursos materiales entre las sedes, fue otro de los puntos de alerta en dicha reunión. Además, se advirtió que “existen mecanismos precarios para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los propósitos definidos en docencia”. La institución no contaba con sistemas para definir y revisar perfiles de egreso acorde al modelo educativo ni al estado de cada campo de estudio. Otras observaciones tenían relación a las bajas tasas de retención y titulación y se hizo hincapié en las graves deficiencias del sistema de educación en línea “Valle Virtual”.  Algo similar ocurre en la sede del IPVC de La Florida. CIPER visitó el establecimiento y tras seguir las indicaciones de la señalización “biblioteca”, dio con una oficina donde hoy se entrega información de admisión con dos escritorios y algunos cajones y estantes. Para acceder a alguno de los escasos libros o tesis empastadas dispersos en los escasos estantes, los estudiantes deben solicitarlos afuera, en una ventanilla que da a una sala de estar. El enorme cartel “Admisión”, ubicado en la entrada de una gran oficina que da hacia el exterior de Av. Vicuña Mackenna Poniente, también se presta a engaños: allí funciona una sala de simulación para los estudiantes de técnico en enfermería.

Algo similar ocurre en la sede del IPVC de La Florida. CIPER visitó el establecimiento y tras seguir las indicaciones de la señalización “biblioteca”, dio con una oficina donde hoy se entrega información de admisión con dos escritorios y algunos cajones y estantes. Para acceder a alguno de los escasos libros o tesis empastadas dispersos en los escasos estantes, los estudiantes deben solicitarlos afuera, en una ventanilla que da a una sala de estar. El enorme cartel “Admisión”, ubicado en la entrada de una gran oficina que da hacia el exterior de Av. Vicuña Mackenna Poniente, también se presta a engaños: allí funciona una sala de simulación para los estudiantes de técnico en enfermería. La deuda con sociedades relacionadas no ha sido la única fuga de dineros del instituto. El 29 de diciembre de 2011, tal como se cita en el ya mencionado informe de estados financieros, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A., acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas de la sociedad controladora del IPVC. Esto es un 34% más que la cifra destinada en 2011 para el pago de todos los honorarios, gastos académicos y otros costos ($3.171.909.000) en las 13 sedes que funcionaban entonces.

La deuda con sociedades relacionadas no ha sido la única fuga de dineros del instituto. El 29 de diciembre de 2011, tal como se cita en el ya mencionado informe de estados financieros, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A., acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas de la sociedad controladora del IPVC. Esto es un 34% más que la cifra destinada en 2011 para el pago de todos los honorarios, gastos académicos y otros costos ($3.171.909.000) en las 13 sedes que funcionaban entonces. Otro de los problemas que hoy enfrentan los estudiantes del IPVC es la excesiva rotación de profesores en las distintas carreras, situación que deja muchas veces a estudiantes sin docentes a mitad de un semestre. Ello se debe al “sistema de cortes” con el que se pagan las remuneraciones de los docentes. Un “corte” comprende un periodo de 30 días, pero las horas de clase que efectivamente se realizaron en ese lapso de tiempo se cancelan con 60 días de retraso, y puede ser mucho más. CIPER tuvo acceso a un

Otro de los problemas que hoy enfrentan los estudiantes del IPVC es la excesiva rotación de profesores en las distintas carreras, situación que deja muchas veces a estudiantes sin docentes a mitad de un semestre. Ello se debe al “sistema de cortes” con el que se pagan las remuneraciones de los docentes. Un “corte” comprende un periodo de 30 días, pero las horas de clase que efectivamente se realizaron en ese lapso de tiempo se cancelan con 60 días de retraso, y puede ser mucho más. CIPER tuvo acceso a un  Luis Horacio Rojas Mancilla había trabajado también en la Universidad Andrés Bello (UNAB) y por tal motivo debió inhabilitarse en 2010 cuando la CNA acreditó a la Universidad de Las Américas, la que, al igual que la UNAB; también es parte del grupo Laureate (vea el reportaje “

Luis Horacio Rojas Mancilla había trabajado también en la Universidad Andrés Bello (UNAB) y por tal motivo debió inhabilitarse en 2010 cuando la CNA acreditó a la Universidad de Las Américas, la que, al igual que la UNAB; también es parte del grupo Laureate (vea el reportaje “ Como en el sistema residencial hay cerca de 15 mil niños, en los tribunales debería haber 15 mil causas abiertas. La abogada Paulina Gómez explicó a los diputados por qué eso no ocurre:

Como en el sistema residencial hay cerca de 15 mil niños, en los tribunales debería haber 15 mil causas abiertas. La abogada Paulina Gómez explicó a los diputados por qué eso no ocurre: La pregunta es válida porque existe la constatación de que la reacción de SENAME es lenta y a veces muy ineficaz. Así fue consignado por la misma Comisión Jeldres cuando en Arica denunció a los tribunales la situación de dos hogares: Ajllasga y Sariri. En el primero había presunciones de que las niñas protegidas por el Estado formaban parte de una red de explotación sexual infantil; el segundo fue calificado como un centro peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados. (

La pregunta es válida porque existe la constatación de que la reacción de SENAME es lenta y a veces muy ineficaz. Así fue consignado por la misma Comisión Jeldres cuando en Arica denunció a los tribunales la situación de dos hogares: Ajllasga y Sariri. En el primero había presunciones de que las niñas protegidas por el Estado formaban parte de una red de explotación sexual infantil; el segundo fue calificado como un centro peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados. (

Precisamente para apagar ese incendio el gobierno nombró al ingeniero comercial -y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica desde 1969 hasta mayo de 2013- al frente del Instituto Nacional de Estadísticas. Apegado a ese libreto, Coeymans inició su alocución haciendo alusión al “bullying social” del que ha sido objeto el INE en estos tres meses. Con lenguaje coloquial, desestimó que estén frente a “una crisis estructural”, caracterizándola como una mera “crisis comunicacional”.

Precisamente para apagar ese incendio el gobierno nombró al ingeniero comercial -y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica desde 1969 hasta mayo de 2013- al frente del Instituto Nacional de Estadísticas. Apegado a ese libreto, Coeymans inició su alocución haciendo alusión al “bullying social” del que ha sido objeto el INE en estos tres meses. Con lenguaje coloquial, desestimó que estén frente a “una crisis estructural”, caracterizándola como una mera “crisis comunicacional”. Coeymans dijo que para “destrabar el tema censo” designó a Osvaldo Ferreiro a cargo de una comisión interna de 13 personas. A ella se sumó una segunda instancia revisora del Censo 2012: una comisión externa cuyo objetivo fue evaluar el que había sido calificado por el ex director Labbé como el “mejor censo de la historia” y cuyo informe se esperaba para el día siguiente, el miércoles 7 de agosto.

Coeymans dijo que para “destrabar el tema censo” designó a Osvaldo Ferreiro a cargo de una comisión interna de 13 personas. A ella se sumó una segunda instancia revisora del Censo 2012: una comisión externa cuyo objetivo fue evaluar el que había sido calificado por el ex director Labbé como el “mejor censo de la historia” y cuyo informe se esperaba para el día siguiente, el miércoles 7 de agosto. A sabiendas de que sus palabras podían generar inquietud, Coeymans afirmó ante los funcionarios que el INE no tenía internamente “gente experta en censo” y anunció la creación de una Unidad de Estudios Censales, para así convertir al INE en el “referente de la estadística del país”. Pero para ello, los exhortó: “Necesito la colaboración de todos ustedes para salir adelante. Juntos lo podemos lograr, divididos, no”.

A sabiendas de que sus palabras podían generar inquietud, Coeymans afirmó ante los funcionarios que el INE no tenía internamente “gente experta en censo” y anunció la creación de una Unidad de Estudios Censales, para así convertir al INE en el “referente de la estadística del país”. Pero para ello, los exhortó: “Necesito la colaboración de todos ustedes para salir adelante. Juntos lo podemos lograr, divididos, no”. Carlos Tudela estudió derecho en la Universidad de Chile y formó parte

Carlos Tudela estudió derecho en la Universidad de Chile y formó parte  Hasta la semana pasada en el sitio web de la Cámara aparecía también el diputado Ricardo Rincón pagando mensualmente $2.072.291 a Tudela por la elaboración de informes temáticos. Pero desde la corporación informaron que se trató de un error que fue enmendado apenas el diputado Rincón se quejó por dicha información.

Hasta la semana pasada en el sitio web de la Cámara aparecía también el diputado Ricardo Rincón pagando mensualmente $2.072.291 a Tudela por la elaboración de informes temáticos. Pero desde la corporación informaron que se trató de un error que fue enmendado apenas el diputado Rincón se quejó por dicha información. La molestia de los diputados contra Horst Paulmann fue in crescendo luego de la demanda interpuesta por el Sernac contra Cencosud, por los cobros en sus tarjetas y el aumento en las comisiones. Fue entonces que el diputado (DC) Gabriel Ascencio tomó la iniciativa y lideró la moción de quitarle la nacionalidad. Hoy el proyecto de acuerdo se encuentra paralizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero, según lo que Ascencio adelantó a CIPER, será reactivado en los próximos días.

La molestia de los diputados contra Horst Paulmann fue in crescendo luego de la demanda interpuesta por el Sernac contra Cencosud, por los cobros en sus tarjetas y el aumento en las comisiones. Fue entonces que el diputado (DC) Gabriel Ascencio tomó la iniciativa y lideró la moción de quitarle la nacionalidad. Hoy el proyecto de acuerdo se encuentra paralizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero, según lo que Ascencio adelantó a CIPER, será reactivado en los próximos días. -¿Qué le dijo usted al ejecutivo de Cencosud en esa oportunidad?

-¿Qué le dijo usted al ejecutivo de Cencosud en esa oportunidad? -¿Cuáles son sus especialidades? ¿O trabaja en las líneas que los diputados le piden?

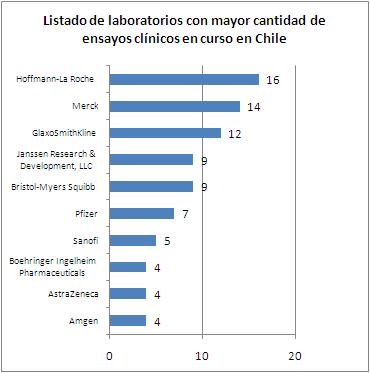

-¿Cuáles son sus especialidades? ¿O trabaja en las líneas que los diputados le piden? Su perfil clínico la ubicaba entre la población de más alto riesgo: mayor de 65 años y con una patología renal. Pero también la convertía en candidata perfecta para participar como sujeto de estudio en un ensayo clínico que el laboratorio estadounidense Merck & Co. Inc. realiza en Chile desde comienzos de 2012 para poner a prueba tres drogas experimentales que atacan las toxinas del clostridium difficile: los anticuerpos MK-3415, MK-6072 y MK-3415A. El estudio, que según

Su perfil clínico la ubicaba entre la población de más alto riesgo: mayor de 65 años y con una patología renal. Pero también la convertía en candidata perfecta para participar como sujeto de estudio en un ensayo clínico que el laboratorio estadounidense Merck & Co. Inc. realiza en Chile desde comienzos de 2012 para poner a prueba tres drogas experimentales que atacan las toxinas del clostridium difficile: los anticuerpos MK-3415, MK-6072 y MK-3415A. El estudio, que según  La misma falta de información al paciente ocurrió a comienzos de julio pasado en el Hospital Barros Luco. Sin saberlo, con su firma, Rosa Lizana había accedido “voluntariamente” a participar en uno de los 142 ensayos clínicos abiertos que están reclutando pacientes en Chile (

La misma falta de información al paciente ocurrió a comienzos de julio pasado en el Hospital Barros Luco. Sin saberlo, con su firma, Rosa Lizana había accedido “voluntariamente” a participar en uno de los 142 ensayos clínicos abiertos que están reclutando pacientes en Chile ( El mismo principio está incluido en la

El mismo principio está incluido en la

Pero apenas llegaron, Lobos vio que ni siquiera se acercaban a lo que el alto mando de la institución prometió cuando presentó los vehículos. Lo primero que le llamó la atención fueron las puertas: como no podían asegurarse desde adentro de la cabina, cualquier persona podría abrirlas y lanzar algún elemento hacia el interior. Tuvieron que sacar las manillas para evitar ese problema. Tampoco eran 4×4. En La Araucanía, esos vehículos ya no se usan en zonas rurales porque quedan empantanados o simplemente no son capaces de subir una cuesta. Y aunque supuestamente tenían capacidad para seis efectivos, el espacio para transportar pasajeros es tan pequeño que apenas cabe un hombre equipado de 1,65 metros, además del jefe de patrulla y el conductor que viajan en los asientos delanteros.

Pero apenas llegaron, Lobos vio que ni siquiera se acercaban a lo que el alto mando de la institución prometió cuando presentó los vehículos. Lo primero que le llamó la atención fueron las puertas: como no podían asegurarse desde adentro de la cabina, cualquier persona podría abrirlas y lanzar algún elemento hacia el interior. Tuvieron que sacar las manillas para evitar ese problema. Tampoco eran 4×4. En La Araucanía, esos vehículos ya no se usan en zonas rurales porque quedan empantanados o simplemente no son capaces de subir una cuesta. Y aunque supuestamente tenían capacidad para seis efectivos, el espacio para transportar pasajeros es tan pequeño que apenas cabe un hombre equipado de 1,65 metros, además del jefe de patrulla y el conductor que viajan en los asientos delanteros. Mientras la conversación fluía, ingresó a la oficina el joven teniente Nicolás Rojas González. Según contó Lobos a CIPER, Rojas se sumó a la charla y señaló que la decisión de comprar esos vehículos “blindados” había sido tomada por una comisión de expertos, como ocurre con todas las adquisiciones que hace la institución. El mayor le dijo que no creía en esas comisiones, porque no le habían consultado a las personas que usan esos carros y le mencionó el informe que él mismo elaboró en el que se reseñan serias falencias de seguridad.

Mientras la conversación fluía, ingresó a la oficina el joven teniente Nicolás Rojas González. Según contó Lobos a CIPER, Rojas se sumó a la charla y señaló que la decisión de comprar esos vehículos “blindados” había sido tomada por una comisión de expertos, como ocurre con todas las adquisiciones que hace la institución. El mayor le dijo que no creía en esas comisiones, porque no le habían consultado a las personas que usan esos carros y le mencionó el informe que él mismo elaboró en el que se reseñan serias falencias de seguridad. Aunque la salida voluntaria de Lobos de la institución no generó mayor impacto, persisten las dudas sobre por qué Carabineros invirtió casi US$ 3,5 millones de dólares en una flota de vehículos que no cumple con los requisitos que se necesitaban. Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalan que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos.

Aunque la salida voluntaria de Lobos de la institución no generó mayor impacto, persisten las dudas sobre por qué Carabineros invirtió casi US$ 3,5 millones de dólares en una flota de vehículos que no cumple con los requisitos que se necesitaban. Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalan que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos. Philippe Reitich, representante en Chile de SoundOff Signal, se dio cuenta de que esa licitación no se realizaría cuando vio por la calle un radiopatrulla con una de las balizas de su empresa competidora. “Allí empecé a llamar a los oficiales que me habían solicitado las balizas y que me habían dicho que pronto se abriría la licitación, en la que participaríamos”, dice Reitich. Pero no obtuvo respuesta.

Philippe Reitich, representante en Chile de SoundOff Signal, se dio cuenta de que esa licitación no se realizaría cuando vio por la calle un radiopatrulla con una de las balizas de su empresa competidora. “Allí empecé a llamar a los oficiales que me habían solicitado las balizas y que me habían dicho que pronto se abriría la licitación, en la que participaríamos”, dice Reitich. Pero no obtuvo respuesta.

Difícil resulta describir la decepción que invadió al equipo que secundaba al ministro Bañados cuando supieron que uno de sus testigos había escapado. Era la primera prueba de fuego para la frágil nueva democracia chilena y Bañados –inteligente y agudo, impenetrable y enemigo acérrimo de la figuración–, desplegaba los hilos de la mayor investigación judicial sobre la acción de la DINA que se haya hecho en Chile.

Difícil resulta describir la decepción que invadió al equipo que secundaba al ministro Bañados cuando supieron que uno de sus testigos había escapado. Era la primera prueba de fuego para la frágil nueva democracia chilena y Bañados –inteligente y agudo, impenetrable y enemigo acérrimo de la figuración–, desplegaba los hilos de la mayor investigación judicial sobre la acción de la DINA que se haya hecho en Chile. Bulnes debía resolver si seguía adelante con el programa de construcción de cárceles concesionadas iniciado bajo la administración de Ricardo Lagos. Para ello, dispuso el pago de US$3,8 millones (más de $1.800 millones) a la empresa estadounidense Altegrity Risk International a objeto de que ésta propusiera la mejor fórmula para la modernización del obsoleto sistema penitenciario. La adjudicación se hizo por “trato directo”, sin licitación, bajo el argumento de que nadie más en el mundo gozaba del prestigio de la consultora escogida, cuyo presidente es William J. Bratton, ex jefe de la policía en Nueva York y Los Ángeles. El encargado del área penitenciaria de Altegrity, empresa con experiencia en más de 30 penales de Estados Unidos y en diversos países, es Michael Berkow, ex jefe de la policía de Los Ángeles.

Bulnes debía resolver si seguía adelante con el programa de construcción de cárceles concesionadas iniciado bajo la administración de Ricardo Lagos. Para ello, dispuso el pago de US$3,8 millones (más de $1.800 millones) a la empresa estadounidense Altegrity Risk International a objeto de que ésta propusiera la mejor fórmula para la modernización del obsoleto sistema penitenciario. La adjudicación se hizo por “trato directo”, sin licitación, bajo el argumento de que nadie más en el mundo gozaba del prestigio de la consultora escogida, cuyo presidente es William J. Bratton, ex jefe de la policía en Nueva York y Los Ángeles. El encargado del área penitenciaria de Altegrity, empresa con experiencia en más de 30 penales de Estados Unidos y en diversos países, es Michael Berkow, ex jefe de la policía de Los Ángeles. El ambicioso plan del ministro Bulnes chocó primero con la burocracia, que ralentizó los procesos de búsqueda y compra de terrenos; y luego con protestas ciudadanas y decisiones de autoridades comunales que impidieron la instalación de cárceles en Alhué y Santiago Centro (

El ambicioso plan del ministro Bulnes chocó primero con la burocracia, que ralentizó los procesos de búsqueda y compra de terrenos; y luego con protestas ciudadanas y decisiones de autoridades comunales que impidieron la instalación de cárceles en Alhué y Santiago Centro ( La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, indicó a CIPER que su objetivo es que el plan maestro que recoge las propuestas de Altegrity esté listo en diciembre. No obstante, el coronel Christian Alveal, jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería, señaló a CIPER que es poco probable que se cumpla esa meta: “(El plan maestro) tenemos que estudiarlo en forma detallada, pero sería una irresponsabilidad tremenda que le dijera que en diciembre estamos en condiciones de ponerlo en marcha”.

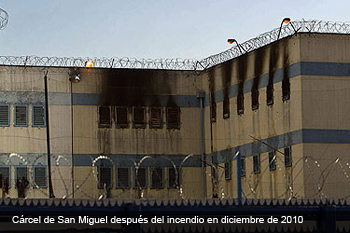

La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, indicó a CIPER que su objetivo es que el plan maestro que recoge las propuestas de Altegrity esté listo en diciembre. No obstante, el coronel Christian Alveal, jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería, señaló a CIPER que es poco probable que se cumpla esa meta: “(El plan maestro) tenemos que estudiarlo en forma detallada, pero sería una irresponsabilidad tremenda que le dijera que en diciembre estamos en condiciones de ponerlo en marcha”. Este concepto de supervisión indirecta -donde los gendarmes están más preocupados de vigilar los perímetros que de lo que ocurre adentro-, facilita que impere la ley del más fuerte entre los internos y que se incremente la contaminación criminógena de los reclusos. Eso se potencia porque se ha tolerado que los internos establezcan divisiones precarias del espacio (con frazadas, por ejemplo) o que cuelguen ropa, lo que obstaculiza la vigilancia directa. También se les permite cocinar, por lo que reciben “encomiendas” que facilitan el ingreso de artículos o sustancias prohibidas y tienen acceso a combustible -como balones de gas-, lo que incrementa el riesgo de incendio y agresiones, tal como sucedió en San Miguel.

Este concepto de supervisión indirecta -donde los gendarmes están más preocupados de vigilar los perímetros que de lo que ocurre adentro-, facilita que impere la ley del más fuerte entre los internos y que se incremente la contaminación criminógena de los reclusos. Eso se potencia porque se ha tolerado que los internos establezcan divisiones precarias del espacio (con frazadas, por ejemplo) o que cuelguen ropa, lo que obstaculiza la vigilancia directa. También se les permite cocinar, por lo que reciben “encomiendas” que facilitan el ingreso de artículos o sustancias prohibidas y tienen acceso a combustible -como balones de gas-, lo que incrementa el riesgo de incendio y agresiones, tal como sucedió en San Miguel. La asesoría también detectó unos 15 mil internos de baja peligrosidad ubicados en instalaciones de máxima seguridad. En un sistema moderno, esos reos estarían en celdas tipo dormitorio colectivo, algunas de ellas en entornos sin protección de seguridad. Esto origina, según estableció la consultora, que el Estado gaste irracionalmente sus recursos para construir principalmente cárceles de seguridad media, con gruesos perímetros de concreto, para custodiar presos de bajo riesgo.

La asesoría también detectó unos 15 mil internos de baja peligrosidad ubicados en instalaciones de máxima seguridad. En un sistema moderno, esos reos estarían en celdas tipo dormitorio colectivo, algunas de ellas en entornos sin protección de seguridad. Esto origina, según estableció la consultora, que el Estado gaste irracionalmente sus recursos para construir principalmente cárceles de seguridad media, con gruesos perímetros de concreto, para custodiar presos de bajo riesgo. Para la consultora, el modelo opera con la lógica de encerrar a los presos y evitar su fuga, siendo la vigilancia y seguridad las funciones más importantes. Esta visión, añade su informe, deja de lado entregar herramientas para que los internos se rehabiliten. Su recomendación es que los reclusos trabajen, estudien y aporten a la mantención del establecimiento: “Un simple almacenamiento de personas es costoso y la evidencia demostró que es muy poco probable que produzca cambios de conducta”.