Vea los reportajes anteriores de esta serie:

-“Altegrity: La millonaria asesoría para modernizar las cárceles que quedó incompleta”

-“El ambicioso plan para reformar las cárceles que el gobierno ya puso en marcha”

Las conclusiones de la consultora estadounidense Altegrity Risk International sobre la formación que entrega Gendarmería a sus aspirantes a oficiales y suboficiales son tan duras como elocuentes: “El plan de estudios de la Escuela se concentra en estadísticas, sociología y otros programas que tienen poca o ninguna aplicación práctica en el entorno en el que el personal está a punto de ingresar (…). Esto genera que exista una gran desconexión del conocimiento y las habilidades que entrega la Escuela con respecto a lo que se requiere realmente para prestar servicio como un agente penitenciario dentro de una cárcel”. En síntesis, la enseñanza que se imparte a los gendarmes, según la evaluación de Altegrity, solo admite un calificativo: inútil.

El Ministerio de Justicia le pagó a Altegrity US$3,8 millones (unos $1.800 millones) por elaborar un diagnóstico del sistema penitenciario, rediseñar la infraestructura carcelaria y reformular los sistemas operativos de Gendarmería. Dentro de ese ambicioso plan, se incluyó un ítem especial para que la consultora reelaborara los programas formativos de los gendarmes en concordancia con los parámetros de enseñanza que se aplican en los países con las mejores prácticas penitenciarias. Por ese objetivo específico, el Fisco desembolsó US$700 mil (cerca de $350 millones).

La asesoría se inició en noviembre de 2010 y terminó en mayo de este año. Pero el informe de Altegrity sobre los planes de enseñanza de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios y la Escuela de Formación Penitenciaría -donde se forman los oficiales y los gendarmes, respectivamente-, estuvo listo en octubre de 2011. La consultora lo entregó al entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien, tras recibir el contundente y lapidario documento, puso en marcha una reforma a la malla curricular. Pero Ribera no tomó en cuenta las sugerencias de Altegrity y, por el contrario, dispuso modificaciones a contrapelo de la propuesta de los especialistas estadounidenses.

La asesoría se inició en noviembre de 2010 y terminó en mayo de este año. Pero el informe de Altegrity sobre los planes de enseñanza de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios y la Escuela de Formación Penitenciaría -donde se forman los oficiales y los gendarmes, respectivamente-, estuvo listo en octubre de 2011. La consultora lo entregó al entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien, tras recibir el contundente y lapidario documento, puso en marcha una reforma a la malla curricular. Pero Ribera no tomó en cuenta las sugerencias de Altegrity y, por el contrario, dispuso modificaciones a contrapelo de la propuesta de los especialistas estadounidenses.

Mientras la consultora aconsejó reducir la duración de los cursos y enfocarlos exclusivamente en aspectos prácticos, como se hace en la mayoría de los países con sistemas correccionales de primer nivel, Ribera optó por una reforma curricular que homologaría la escuela a un instituto de educación superior, con asignaturas extensas y de corte más académico, para obtener posteriormente el reconocimiento del Ministerio de Educación y la acreditación de sus planes de estudio. La decisión del ministro sintonizó con una antigua aspiración del mando de Gendarmería: igualar su academia a las escuelas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Para conseguir ese objetivo, Ribera contrató los servicios del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz. Una decisión que, a la postre, le acarrearía un alto costo político. El vínculo entre Díaz y Ribera terminó gatillando la renuncia del ministro en diciembre de 2012.

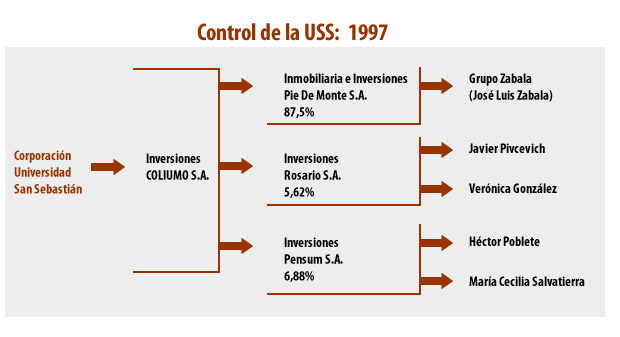

Luis Eugenio Díaz actualmente está procesado por soborno, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber utilizado sus cargos e influencia en la CNA para “vender” acreditaciones a universidades e institutos profesionales. Teodoro Ribera es uno de los controladores de la Universidad Autónoma y socio del Instituto Profesional Incacea, entidades que debían ser acreditadas por Díaz en la CNA. Lo que sepultó la carrera ministerial de Ribera fue que el proceso de acreditación de Incacea se desarrolló cuando Díaz estaba asesorando a Gendarmería.

PLAN DE ESTUDIOS INSUFICIENTE

En 2011, durante cinco meses un equipo de especialistas de Altegrity visitó la academia y la Escuela de Gendarmería, entrevistó a sus directivos y profesores, y observó en terreno la formación que imparten. “Todos los entrevistados concuerdan en que el plan de estudios actual es insuficiente para preparar a los estudiantes a asumir sus obligaciones dentro del sistema penitenciario”, fue una de sus elocuentes conclusiones. Otra: “Al examinar el plan de estudios, éste parece estar fuertemente concentrado hacia las asignaturas teóricas junto a una gran cantidad de ejercicios de formación y obligaciones ceremoniales innecesarias; existe muy poco de instrucción práctica; los planes para las clases son caóticos e inconsistentes y casi no hay innovaciones aparte del dictado de clases tradicional y las presentaciones de PowerPoint”.

Altegrity fue contratada en 2010 por “trato directo”, sin licitación, por el entonces ministro de Justicia Felipe Bulnes. En el primero de los dos contratos que se suscribieron con la consultora, se justificó el trato directo argumentando que “no existen otros proveedores que cumplan con los requerimientos de conocimiento especializado y experiencia de la compañía seleccionada (…). Se trata de un proveedor que cuenta con una reconocida experiencia internacional en todos los aspectos de la administración penitenciaria (…). Cuenta con un equipo altamente calificado, integrado por profesionales que tienen alrededor de 35 años de experiencia en el diseño y construcción de cárceles (…). Además, ha realizado una gran cantidad de auditorías a instalaciones penitenciarias de América del Norte, América Central, América del Sur, África, Europa y El Caribe”.

Resulta extraño que el sucesor de Bulnes, Teodoro Ribera, haya desestimado las propuestas de una consultora que el ministerio consideró como única en el mundo y que, finalmente, entregara la sensible tarea de modernizar la formación del personal de prisiones a Luis Eugenio Díaz, sin experiencia en el área penitenciaria.

Resulta extraño que el sucesor de Bulnes, Teodoro Ribera, haya desestimado las propuestas de una consultora que el ministerio consideró como única en el mundo y que, finalmente, entregara la sensible tarea de modernizar la formación del personal de prisiones a Luis Eugenio Díaz, sin experiencia en el área penitenciaria.

La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez -quien fue subsecretaria de Bulnes y Ribera- explica por qué el ex jefe de la cartera desatendió las sugerencias de la consultora:

-(En 2012) hubo un cambio en la malla curricular, pero no tomó en un ciento por ciento las recomendaciones de Altegrity (…). El ministro Ribera planteó que se tomaran los insumos de Altegrity y que se rediseñara la malla curricular para que también incorporara una visión que tenga una similitud con otras instituciones, como Carabineros y la PDI. Es decir, que tenga un enfoque más vinculado a la formación que tienen instituciones similares en nuestra realidad cultural.

Al comparar el plan de la consultora y la reforma que finalmente se efectuó, resulta difícil encontrar puntos que indiquen, como lo señala la ministra Pérez, que se tomaron “los insumos de Altegrity” para efectuar las modificaciones. Por el contrario, las diferencias entre ambas propuestas son profundas. De hecho, la consultora señala en su informe que los esfuerzos por modernizar la escuela han sido obstaculizados “por intentos de mantener el actual plan de estudios y su duración, con el fin de implementar un modelo académico y no un sistema que apoye la misión de Gendarmería de administrar y operar de manera segura un centro penitenciario“.

Teodoro Ribera dejó la rectoría de la Universidad Autónoma para suceder a Felipe Bulnes en el Ministerio de Justicia en julio de 2011. Pocos meses después Ribera asumió a la cabeza del Consejo Directivo de la escuela que forma a los oficiales y gendarmes que trabajan en el sistema penitenciario. El nuevo ministro llegó a ese puesto en un momento clave: el consejo estaba impulsando el proceso de reforma y modernización de la escuela. Y el insumo más relevante -y más caro- para la toma de decisiones, era la asesoría de Altegrity que su sucesor, Felipe Bulnes, había puesto en marcha.

Fue Ribera el que recibió el diagnóstico elaborado por Altegrity (vea ese informe) que contenía tres consideraciones de vital importancia para orientar al Consejo Directivo: una evaluación de la infraestructura de la escuela, un análisis de los programas de formación y una propuesta de nueva malla curricular. Los dos primeros aspectos revelaron enormes y variadas deficiencias.

Respecto a infraestructura, el informe de Altegrity consignó que tanto las instalaciones de calle Artemio Gutiérrez, donde se forman los oficiales (ubicadas en el barrio de Avenida Matta), como las de San Bernardo, a las que asisten los aspirantes a gendarme (en el antiguo Estadio La Perla de Lo Espejo), poseen una planta física “limitada y no propicia para tener un conjunto completo de programas de capacitación que podrían incluir áreas de ejercicios prácticos. A los establecimientos les falta una cárcel simulada u otra área de capacitación para ejercicios prácticos, que podría facilitar la capacitación fuera de las aulas”.

La consultora también cuestionó “el actual sistema de dos centros de formación separados”, argumentando que es “contraproducente para producir personal bien capacitado y calificado que esté listo para asumir las funciones correccionales. La actual situación hace que se desperdicien los recursos, es ineficiente y crea una separación poco natural entre oficiales y suboficiales”. Altegrity recomendó que los dos centros se consolidaran en un recinto con instalaciones más amplias y eficientes, con centros de formación práctica, gimnasios y biblioteca.

En relación a los programas de formación, la conclusión fue tan dura como contundente. Calificó el plan de estudios como “insuficiente” para capacitar tanto a oficiales como a gendarmes, por lo que estimó que sus egresados no están preparados para asumir funciones dentro del sistema penitenciario. Además, criticó el enfoque académico que se da a la formación, con asignaturas tales como estadísticas y sociología, las que calificó de desconectadas con el entrenamiento que requiere un “agente penitenciario”. A juicio de la consultora, la formación debe centrarse en el aprendizaje de manuales de políticas y procedimientos que otorguen al estudiante un conocimiento práctico de las funciones que debe desempeñar en una cárcel. Pero, para su sorpresa, detectó que Gendarmería no opera con manuales operativos de ese tipo, que estandaricen los procedimientos a nivel nacional.

Altegrity también cuestionó la extensión de los cursos (dos años para los aspirantes a oficiales y un año para los futuros gendarmes), la que consideró “innecesariamente extensa” y que, además, origina “un uso poco práctico de los recursos disponibles en comparación a los sistemas de formación correccional en otros países democráticos”. El informe sugirió seguir el ejemplo de California para el entrenamiento de los alumnos gendarmes, “que tiene uno de los programas de formación de oficiales para correccionales más grandes de América del Norte, (donde) la duración es de sólo 16 semanas (cuatro meses)”.

La conclusión fue severa: “El resultado de estos cursos, como se refleja en las deficiencias operacionales de Gendarmería de Chile, no justifica la cantidad de tiempo que se dedica hoy, ni el plan de estudios”.

Finalmente, la consultora indicó que el personal de Gendarmería “sólo tiene una formación inicial tanto en la escuela de oficiales como en la de suboficiales y una vez que ingresan a trabajar en el sistema penitenciario no se siguen actualizando o especializando”. Por lo mismo, aconsejó adoptar programas oficiales de capacitación en el trabajo y de formación continua para el personal.

LA PROPUESTA DESECHADA

Luego de exponer la imperante necesidad de hacer cambios profundos en la formación del personal de prisiones, Altegrity elaboró su propuesta. CIPER solicitó por Ley de Transparencia el documento final con las sugerencias de la consultora en esta área, pero el Ministerio de Justicia rehusó entregarla por razones de seguridad. Aún así, del conjunto de informes elaborados por Altegriti a los que si se dio acceso, se pueden establecer las líneas generales de la propuesta.

-Ellos plantearon que una dificultad importante de los programas de formación era su orientación más teórica que práctica- explica la ministra Patricia Pérez.

Para dar el salto de lo teórico a lo práctico, Altegrity recomendó “tomar pasos para integrar la completa gama de objetivos de desempeño práctico, los que harían que la formación esté en mayor sintonía con los conocimientos y habilidades requeridas por el trabajo”.

En ese giro, el Manual de Operaciones que la misma consultora elaboró para Gendarmería (ver el segundo reportaje de esta serie) resultaba vital. La nueva enseñanza estaría concentrada en el aprendizaje y aplicación de las políticas y procedimientos estandarizados en ese manual. A diferencia de los cursos más académicos que entonces se impartían –y que se siguen dictando-, el eje de la formación sugerida por Altegrity era enseñar cómo proceder en situaciones de emergencia, allanamientos, uso de la fuerza, ingreso y egreso de internos, conteo de los reclusos, traslados, visitas, uso de celdas de aislamiento, entre otras situaciones de corte práctico.

En ese giro, el Manual de Operaciones que la misma consultora elaboró para Gendarmería (ver el segundo reportaje de esta serie) resultaba vital. La nueva enseñanza estaría concentrada en el aprendizaje y aplicación de las políticas y procedimientos estandarizados en ese manual. A diferencia de los cursos más académicos que entonces se impartían –y que se siguen dictando-, el eje de la formación sugerida por Altegrity era enseñar cómo proceder en situaciones de emergencia, allanamientos, uso de la fuerza, ingreso y egreso de internos, conteo de los reclusos, traslados, visitas, uso de celdas de aislamiento, entre otras situaciones de corte práctico.

-Además, propusieron una duración de los cursos de formación de 16 semanas en el caso de los suboficiales y de 22 semanas para los oficiales –agrega la ministra Pérez.

Esto significaba que los oficiales egresarían en seis meses y los gendarmes en apenas cuatro. De esta forma, en el mismo lapso en que hoy se forma un curso de oficiales, con la propuesta de la consultora egresarían cuatro cursos. Y en el caso de los gendarmes, saldrían tres generaciones en lo que hoy tarda en graduarse una.

Este plan de estudios acotado en tiempo y contenidos, señala el informe de Altegrity, “logrará producir un oficial correccional mejor preparado o más calificado, listo para asumir las obligaciones y responsabilidades intrínsecas de esta profesión”. Así lo avala, explica la consultora, la experiencia de los países con los mejores sistemas penitenciarios del mundo donde se aplican este tipo de planes de estudio y capacitación.

Teodoro Ribera recibió la propuesta de la consultora y la discutió con el Consejo Directivo de la Escuela de Gendarmería. En esas reuniones quedó zanjado lo que se iba a hacer con el estudio elaborado por Altegrity. En concreto, la duración de los cursos no se acortó ni se consolidó la academia y la escuela en un mismo recinto ni se implementó una formación práctica-operativa, a pesar de que el informe de Altegrity había sido enfático en estos aspectos.

La ministra Patricia Pérez explica que Ribera desechó lo esencial de la propuesta porque optó por generar una malla “que involucre lo operativo y lo académico, que genere una mezcla de ambos aspectos. En el fondo, un ajuste que pueda incorporar una mirada más práctica, incorporar elementos que no estaban presentes pero que también sea más acorde a la visión de la institución. Porque si tú tienes 80 años de historia, también es un elemento importante a considerar. No puedes borrar esa historia de cuajo, sólo porque te lo recomienda una asesora extranjera”.

LA REFORMA DE RIBERA Y DÍAZ

En abril de 2012, seis meses después de que Altegrity entregara su informe, comenzaron a concretarse los cambios en la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Los puso en marcha el entonces ministro Teodoro Ribera.

-No podemos restringir la formación de nuestros estudiantes a semanas. Todo lo contrario, siempre hemos aspirado a aumentar la formación de los oficiales a tres años. Lo ideal sería, incluso, tener cuatro años. Y nos gustaría que la formación de los gendarmes durara dos años, por lo menos, en vez de los dos semestres de la actualidad, de tal manera que la formación de los educandos sea más integral -argumenta el jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería, coronel Christian Alveal.

Las innovaciones que se aplicaron en 2012 fueron propuestas por el entonces integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de la Educación Superior, Luis Eugenio Díaz. Corresponden a un nuevo plan de estudios, una redefinición de la organización interna y un perfeccionamiento del reglamento de evaluación. Díaz le dio sustento teórico a los cambios que coordinó el Consejo Directivo liderado por Ribera.

-El objetivo era tener las condiciones básicas para lograr el reconocimiento de la Escuela de Gendarmería como un centro de formación técnica o como un instituto profesional frente al Ministerio de Educación. Y luego la acreditación ante la CNA -indica el coronel Alveal.

Para Altegrity, lograr el reconocimiento y acreditación de la Escuela de Gendarmería era claramente un objetivo secundario: “Esto debería ser una segunda prioridad para el Ministerio de Justicia y no el foco en un rediseño de la malla curricular. El foco principal debería ser la formación y desarrollo de personal para que se incorpore de forma inmediata a ambientes correccionales”.

Luis Eugenio Díaz aterrizó en la Escuela de Gendarmería en noviembre de 2011, un mes después de que Altegrity entregó su informe final. Varios funcionarios de la Escuela cuentan que se instaló en las dependencias de Artemio Gutiérrez, sede central de la entidad, donde desarrolló sus funciones hasta abril de 2012, cuando terminó de entregar sus informes, los que aparecen publicados en la web de Gendarmería (vea el “Informe preliminar” de estos documentos).

-A Díaz se le pidió una propuesta de malla más específica. Es decir, su labor se basó en tomar el insumo de Altegrity y las experiencias de Carabineros, de Investigaciones y de otros países, y plasmarlos dentro del plan de estudios o de cursos específicos. Pero también se le solicitó un sistema de evaluación docente, un sistema de evaluación de los alumnos, un sistema de selección de los alumnos, entre otros elementos- precisa la ministra Pérez.

Los servicios de Díaz al Ministerio de Justicia se dividieron en dos contratos. El primero fue suscrito en noviembre de 2011, apenas un mes después de que Altegrity concluyó su informe, y le reportó $3,3 millones. En el escaso plazo de una semana, Díaz debía “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”. El encargo incluía proponer “pautas de selección de postulantes, confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”.

Los servicios de Díaz al Ministerio de Justicia se dividieron en dos contratos. El primero fue suscrito en noviembre de 2011, apenas un mes después de que Altegrity concluyó su informe, y le reportó $3,3 millones. En el escaso plazo de una semana, Díaz debía “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”. El encargo incluía proponer “pautas de selección de postulantes, confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”.

En enero de 2012 se firmó el segundo contrato, por $6 millones, que le encomendó a Díaz realizar el “rediseño del perfil de egreso de funcionarios uniformados de Gendarmería. Actualización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Proponer asignaturas conforme a la actualización de la malla curricular” (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”).

En total, Díaz percibió $9,3 millones y concluyó su trabajo en abril de 2012, según consigna la web de Transparencia del Ministerio de Justicia. Dos años antes había participado en la acreditación de la Universidad Autónoma, de la cual Ribera era rector y miembro de su grupo controlador. Ya entonces Díaz mantenía un vínculo cercano con Ribera. En el proceso que la justicia sigue ahora contra Díaz figura un correo electrónico en el que pidió a Ribera que recibiera en la carrera de kinesiología de su universidad a un sobrino-nieto: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

Luis Eugenio Díaz no partió de cero la labor que le encomendó Ribera en la Escuela de Gendarmería. Su trabajo dio continuidad al que ya venían realizando los académicos Sergio Prince y Miguel Lecaros. El primero llegó a la escuela a inicios de 2011, con el cargo de secretario general académico, y su principal ocupación fue generar un plan de reconocimiento de la escuela ante el Ministerio de Educación. Un funcionario que participó en ese proceso señala que “antes de irse, en noviembre de 2011, Prince le entregó a Díaz algunos informes elaborados por él”.

Miguel Lecaros llegó como asesor a mediados de 2011 para elaborar un plan de acreditación dentro del programa que estaba desarrollando Prince. Lecaros se desempeñaba de manera paralela como decano de la Escuela de Aviación de la FACH, donde había trabajado en el proceso de acreditación de esa entidad. La web de Transparencia de Gendarmería consigna que percibió un honorario mensual de $1,6 millón entre julio de 2011 y enero de 2012. La Unidad de Comunicaciones de Gendarmería informó que en 2012 asumió como subdirector académico, por lo que su remuneración mensual ascendió a $3,3 millones hasta diciembre pasado, cuando se desvinculó de la Escuela de Gendarmería.

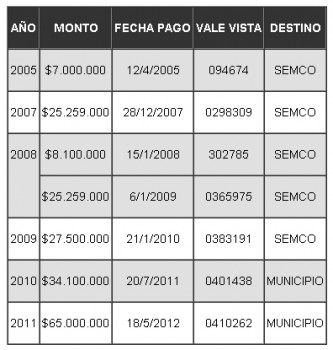

De acuerdo con la información proporcionada por Gendarmería, durante 2012 la labor del equipo de Lecaros -que desarrolló la implementación práctica de la nueva malla curricular- fue financiada dentro del ítem presupuestario “profesionales con contrato a honorarios por 44 horas”, apartado que significó un desembolso global de $94 millones en el año (vea el documento “Gastos en personal profesional y docente a honorarios 2012”).

CIPER consultó al coronel Christian Alveal qué ocurrió finalmente con el proceso de reconocimiento y acreditación de la Escuela de Gendarmería, que fue el objetivo que Ribera consideró para homologar la malla curricular a las instituciones de las Fuerzas Armadas, desestimando así la millonaria asesoría de Altegrity:

-Si me pregunta qué se ha hecho en concreto para que la Escuela de Gendarmería esté reconocida como un instituto de formación técnico superior, de eso, puntualmente, no se ha logrado nada. Lo que no quiere decir que no estemos trabajando para lograr ese objetivo.

El perfil de los estudiantes

Este año ingresaron a la Escuela de Gendarmería un total de 1.178 estudiantes. De ellos, 138 son aspirantes a oficiales y 1.040 son gendarmes alumnos. Al egresar, se sumarán el personal de la institución, que actualmente está compuesto por 12 mil funcionarios, dotación que en 2016 llegará a 16 mil, y que atiende a una población penal cercana a los 50 mil internos.

La Unidad de Comunicaciones de Gendarmería informó que de los 1.040 futuros gendarmes, el 25% proviene de la Región del Maule, un 29% del Bío Bío, un 21% es de La Araucanía y un 8,3% de la Región Metropolitana. De los 308 aspirantes a oficiales, el 79% proviene de la Región Metropolitana. En cuanto al nivel de estudios que poseen los estudiantes que ingresaron este año, el 70% de los gendarmes alumnos finalizó la enseñanza secundaria y el resto cursó hasta segundo o tercero medio. Todos los aspirantes a oficiales completaron la enseñanza media.

Respecto de los ingresos a los que tendrán acceso una vez que egresen, los gendarmes alumnos ocuparán el grado 26 de la escala, con un sueldo mensual cercano a los $420 mil. Los aspirantes a oficiales ingresarán al sistema como subtenientes, rango equivalente al grado 16, obteniendo una remuneración aproximada de $690 mil.

Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974. FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”. EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó a la Universidad San Sebastián la acreditación institucional por dos años el 6 de junio de 2006. El único reparo: la carencia de mecanismos para evaluar que los egresados de una misma carrera de sedes distintas logren objetivos académicos equivalentes. Con ese certificado, en 2007 la USS pudo recibir $339 millones por el CAE otorgado a 254 de sus alumnos.

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó a la Universidad San Sebastián la acreditación institucional por dos años el 6 de junio de 2006. El único reparo: la carencia de mecanismos para evaluar que los egresados de una misma carrera de sedes distintas logren objetivos académicos equivalentes. Con ese certificado, en 2007 la USS pudo recibir $339 millones por el CAE otorgado a 254 de sus alumnos.

El 6 de marzo de 2012, el mismo día que la psicóloga le entregó un preinforme psicológico de su hija, Alejandra fue a la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina. Ya no había vuelta atrás. Apenas firmó la denuncia contra su ex esposo, dio el primer paso para que E.M.M. ingresara a un engorroso sistema por el que sólo ese año transitaron 32.327 niños en todo el país. Ése fue el número de menores que durante 2012 fueron derivados a las unidades de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, por denuncias de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, según informó el fiscal nacional Sabas Chahuán en

El 6 de marzo de 2012, el mismo día que la psicóloga le entregó un preinforme psicológico de su hija, Alejandra fue a la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina. Ya no había vuelta atrás. Apenas firmó la denuncia contra su ex esposo, dio el primer paso para que E.M.M. ingresara a un engorroso sistema por el que sólo ese año transitaron 32.327 niños en todo el país. Ése fue el número de menores que durante 2012 fueron derivados a las unidades de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, por denuncias de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, según informó el fiscal nacional Sabas Chahuán en

La licitación para la compra de los 29 carros blindados se inició en 2009 y fue declarada desierta dos veces. Hasta que se optó por una licitación privada, la que fue visada por la Contraloría el 21 de julio de 2011. El trato directo con Gildemeister fue suscrito en diciembre y la orden de compra firmada el 25 de diciembre por el coronel Jorge Garrido Díaz, entonces subdirector de Compras Públicas de la institución policial.

La licitación para la compra de los 29 carros blindados se inició en 2009 y fue declarada desierta dos veces. Hasta que se optó por una licitación privada, la que fue visada por la Contraloría el 21 de julio de 2011. El trato directo con Gildemeister fue suscrito en diciembre y la orden de compra firmada el 25 de diciembre por el coronel Jorge Garrido Díaz, entonces subdirector de Compras Públicas de la institución policial. Fue precisamente en esos días de agosto que CIPER publicó su investigación sobre el proceso de compra y recepción de los carros Mahindra. La negociación entre Transportes y Gildemeister cambió de tono. Poco antes, la empresa hizo venir desde la India a ingenieros de Mahindra para que informaran respecto de la viabilidad de los cambios que pedía la institución policial. El primer efecto de esa visita fue que nuevamente uno de los jeep blindado se fue a reparación.

Fue precisamente en esos días de agosto que CIPER publicó su investigación sobre el proceso de compra y recepción de los carros Mahindra. La negociación entre Transportes y Gildemeister cambió de tono. Poco antes, la empresa hizo venir desde la India a ingenieros de Mahindra para que informaran respecto de la viabilidad de los cambios que pedía la institución policial. El primer efecto de esa visita fue que nuevamente uno de los jeep blindado se fue a reparación. -Lo que hace la Contraloría, como usted debe saber, es visar lo que le informa la institución. Y una de las cosas raras que aparecen en los documentos que ustedes entregan, es que en agosto de 2010 la Dirección de Logística aprueba US$3,5 millones para la compra de carros blindados, y un año mas tarde se compran esos carros exactamente por el mismo valor.

-Lo que hace la Contraloría, como usted debe saber, es visar lo que le informa la institución. Y una de las cosas raras que aparecen en los documentos que ustedes entregan, es que en agosto de 2010 la Dirección de Logística aprueba US$3,5 millones para la compra de carros blindados, y un año mas tarde se compran esos carros exactamente por el mismo valor.

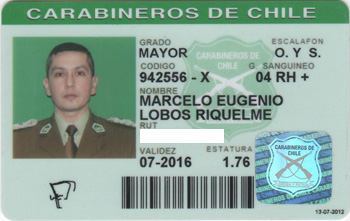

En octubre de 2012 creo, por el jefe de zona de La Araucanía, el general Iván Bezmalinovic, con el informe que había hecho el mayor Lobos y otro de la zonal de mantenimiento de vehículos. Ahí me ponen en conocimiento de estas situaciones que habría que tratar de superar. Nosotros lo informamos a Transporte, desde donde se empieza a tomar contacto con la empresa. Vinieron hasta de la India los ingenieros a ver el vehículo para poder superar los problemas. Y como le digo, hoy día ya se subsanaron las falencias y debilidades en un primer vehículo.

En octubre de 2012 creo, por el jefe de zona de La Araucanía, el general Iván Bezmalinovic, con el informe que había hecho el mayor Lobos y otro de la zonal de mantenimiento de vehículos. Ahí me ponen en conocimiento de estas situaciones que habría que tratar de superar. Nosotros lo informamos a Transporte, desde donde se empieza a tomar contacto con la empresa. Vinieron hasta de la India los ingenieros a ver el vehículo para poder superar los problemas. Y como le digo, hoy día ya se subsanaron las falencias y debilidades en un primer vehículo.

En Ovalle, el mismo día que la Seremi de Salud de la Cuarta Región -tras el análisis de una serie de muestras tomadas en algunos domicilios- identificaba al agua potable distribuida por Aguas del Valle como la responsable del brote epidémico, la SISS llamaba a la calma descartando que el agua para consumo de la población hubiese estado contaminada. Días más tarde, con los resultados en mano de un análisis encargado a un laboratorio certificado, la SISS volvió a insistir en la pureza del agua señalando que, según el estudio, los parámetros en la red de distribución de Aguas del Valle estaban en norma. Y anunció el inicio de una investigación sumaria con el fin de esclarecer responsabilidades. Sus resultados hasta hoy no se conocen.

En Ovalle, el mismo día que la Seremi de Salud de la Cuarta Región -tras el análisis de una serie de muestras tomadas en algunos domicilios- identificaba al agua potable distribuida por Aguas del Valle como la responsable del brote epidémico, la SISS llamaba a la calma descartando que el agua para consumo de la población hubiese estado contaminada. Días más tarde, con los resultados en mano de un análisis encargado a un laboratorio certificado, la SISS volvió a insistir en la pureza del agua señalando que, según el estudio, los parámetros en la red de distribución de Aguas del Valle estaban en norma. Y anunció el inicio de una investigación sumaria con el fin de esclarecer responsabilidades. Sus resultados hasta hoy no se conocen. En medio de los contradictorios mensajes respecto de la calidad del agua potable, uno de los grandes beneficiados fue el comercio. Durante el brote, según denunciaron algunos vecinos, el precio del agua embotellada se disparó al doble. La crisis de confianza instalada en la población se extiende hasta hoy.

En medio de los contradictorios mensajes respecto de la calidad del agua potable, uno de los grandes beneficiados fue el comercio. Durante el brote, según denunciaron algunos vecinos, el precio del agua embotellada se disparó al doble. La crisis de confianza instalada en la población se extiende hasta hoy.

Pese a lo explícito del instructivo, la SISS no sancionó a la sanitaria. Desde la superintendencia se informó a CIPER que el lugar donde se identificó el brote epidémico en Antofagasta, no pertenece al sistema público sanitario por lo que está fuera de su competencia fiscalizadora: “Bayesa tiene dos plantas en el mismo recinto. La del sistema público sanitario es una planta de pre-tratamiento y emisario submarino que es fiscalizada por la SISS. Además, otra pequeña planta que entrega agua para uso industrial y a parceleros, en su oportunidad. La sanción de Salud fue en lo correspondiente a la entrega a parceleros. Esta planta pequeña es fiscalizada, de acuerdo con su competencia, por el Servicio de Salud, quien le ha fijado requerimientos de análisis y frecuencia de muestreo para su control”.

Pese a lo explícito del instructivo, la SISS no sancionó a la sanitaria. Desde la superintendencia se informó a CIPER que el lugar donde se identificó el brote epidémico en Antofagasta, no pertenece al sistema público sanitario por lo que está fuera de su competencia fiscalizadora: “Bayesa tiene dos plantas en el mismo recinto. La del sistema público sanitario es una planta de pre-tratamiento y emisario submarino que es fiscalizada por la SISS. Además, otra pequeña planta que entrega agua para uso industrial y a parceleros, en su oportunidad. La sanción de Salud fue en lo correspondiente a la entrega a parceleros. Esta planta pequeña es fiscalizada, de acuerdo con su competencia, por el Servicio de Salud, quien le ha fijado requerimientos de análisis y frecuencia de muestreo para su control”.

El comercio no escapa de la fiebre por las donaciones políticas. A las seis de la tarde del 2 de octubre pasado, el directorio de Falabella Retail S.A. inició en la tradicional casa matriz de calle Rosas una sesión que calificó de “reservada”. A ella asistieron los representantes de las dos familias controladoras. Por la rama Cúneo-Solari estuvieron Paola Cúneo, Carlos Heller Solari, Carlo Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardone Solari; y por los Del Río, Carolina y José Luis del Río Goudie. Por unanimidad, los directores decidieron donar $80 millones para las elecciones presidenciales y parlamentarias (

El comercio no escapa de la fiebre por las donaciones políticas. A las seis de la tarde del 2 de octubre pasado, el directorio de Falabella Retail S.A. inició en la tradicional casa matriz de calle Rosas una sesión que calificó de “reservada”. A ella asistieron los representantes de las dos familias controladoras. Por la rama Cúneo-Solari estuvieron Paola Cúneo, Carlos Heller Solari, Carlo Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardone Solari; y por los Del Río, Carolina y José Luis del Río Goudie. Por unanimidad, los directores decidieron donar $80 millones para las elecciones presidenciales y parlamentarias ( Resguardar “el criterio de equidad fijado por el directorio, tanto a favor de candidatos como de partidos políticos” fue la resolución de la sesión extraordinaria del directorio de Los Pelambres, el 13 de julio pasado. El acta no explica cómo opera ese “criterio de equidad”, pero la decisión parece seguir la política del fallecido patriarca Andrónico Luksic, de quién siempre se dijo que financiaba a todos los sectores. La diferencia es que hoy el financiamiento electoral está regulado y, si bien la ley está diseñada para que haya total opacidad sobre los financistas y sus destinatarios, los directorios de las empresas deben aprobar las donaciones y sus sesiones quedan en escrituras públicas.

Resguardar “el criterio de equidad fijado por el directorio, tanto a favor de candidatos como de partidos políticos” fue la resolución de la sesión extraordinaria del directorio de Los Pelambres, el 13 de julio pasado. El acta no explica cómo opera ese “criterio de equidad”, pero la decisión parece seguir la política del fallecido patriarca Andrónico Luksic, de quién siempre se dijo que financiaba a todos los sectores. La diferencia es que hoy el financiamiento electoral está regulado y, si bien la ley está diseñada para que haya total opacidad sobre los financistas y sus destinatarios, los directorios de las empresas deben aprobar las donaciones y sus sesiones quedan en escrituras públicas.

Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos grandes candidatas ha entregado información que permita transparentar ni los montos ni el origen del gasto de sus campañas. Sólo se sabe que Bachelet pidió un crédito de $2.500 millones al BancoEstado. Las donaciones de las empresas son reservadas, pero a estas alturas ambas candidatas ya tienen una idea clara de cuánto recaudaron, pues el Servicio Electoral (Servel) les va transfiriendo periódicamente las donaciones.

Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos grandes candidatas ha entregado información que permita transparentar ni los montos ni el origen del gasto de sus campañas. Sólo se sabe que Bachelet pidió un crédito de $2.500 millones al BancoEstado. Las donaciones de las empresas son reservadas, pero a estas alturas ambas candidatas ya tienen una idea clara de cuánto recaudaron, pues el Servicio Electoral (Servel) les va transfiriendo periódicamente las donaciones.

Lo que sí es cierto es que en las elecciones del 17 de noviembre fue a votar menos gente que en años anteriores. En el caso de los diputados, hubo una disminución de casi 580.000 personas respecto al proceso electoral de 2009. Así, estas elecciones presidenciales y parlamentarias se convirtieron en las de más baja participación desde el retorno a la democracia, situando a Chile como “el número uno en baja participación electoral en América Latina”, según escribió el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, en

Lo que sí es cierto es que en las elecciones del 17 de noviembre fue a votar menos gente que en años anteriores. En el caso de los diputados, hubo una disminución de casi 580.000 personas respecto al proceso electoral de 2009. Así, estas elecciones presidenciales y parlamentarias se convirtieron en las de más baja participación desde el retorno a la democracia, situando a Chile como “el número uno en baja participación electoral en América Latina”, según escribió el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, en

Según un estudio publicado por el Centro de Estudios Horizontal –think tank de la derecha liberal dirigido por Hernán Larraín Matte–, si se aprobara la apertura total del mercado para los medicamentos OTC, se generaría un ahorro para la población de US$50 millones al año en un escenario conservador y US$180 millones en un escenario optimista, producto de la caída en los precios generado por una mayor competencia. En términos concretos, una familia del quintil más pobre ahorraría $1.776 al año en el primer escenario y $6.486 en el mejor de los casos, considerando que destina un 70% de su gasto en salud a la compra de medicamentos.

Según un estudio publicado por el Centro de Estudios Horizontal –think tank de la derecha liberal dirigido por Hernán Larraín Matte–, si se aprobara la apertura total del mercado para los medicamentos OTC, se generaría un ahorro para la población de US$50 millones al año en un escenario conservador y US$180 millones en un escenario optimista, producto de la caída en los precios generado por una mayor competencia. En términos concretos, una familia del quintil más pobre ahorraría $1.776 al año en el primer escenario y $6.486 en el mejor de los casos, considerando que destina un 70% de su gasto en salud a la compra de medicamentos.

Representando a Salcobrand, asistieron Roberto Belloni y Alberto Novoa, gerente General y de Asuntos Corporativos, respectivamente; y Sandra Kemp, quien inicialmente se identificó como abogada de la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, y luego asumiría como abogada oficial de Salcobrand.

Representando a Salcobrand, asistieron Roberto Belloni y Alberto Novoa, gerente General y de Asuntos Corporativos, respectivamente; y Sandra Kemp, quien inicialmente se identificó como abogada de la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, y luego asumiría como abogada oficial de Salcobrand. Las tres cadenas de farmacias tienen laboratorios integrados verticalmente, es decir, participan de la propiedad o están asociados a través de un tercero para la producción de marcas propias. Cruz Verde y el laboratorio Mintlab son filiales de la Sociedad Comercial Farmacéutica S.A (Socofar), una de las grandes distribuidoras de medicamentos del mercado; Farmacias Salcobrand S.A., los laboratorios Productos Farmacéuticos Medipharm Ltda. y Farmacéuticas Medcell Ltda., son filiales de empresas Yarur S.A.; y laboratorios FASA S.A. son filiales de Farmacias Ahumada S.A. En conjunto, las tres cadenas cubren el 60% de los locales de farmacias que hay en el país (2.659), pero lo relevante es el control sobre las ventas totales: el 95% de acuerdo a un estudio de ese mercado que publicó el Ministerio de Economía en abril de 2013, con un crecimiento en las ventas de un 34,1%, entre 2008 y 2013.

Las tres cadenas de farmacias tienen laboratorios integrados verticalmente, es decir, participan de la propiedad o están asociados a través de un tercero para la producción de marcas propias. Cruz Verde y el laboratorio Mintlab son filiales de la Sociedad Comercial Farmacéutica S.A (Socofar), una de las grandes distribuidoras de medicamentos del mercado; Farmacias Salcobrand S.A., los laboratorios Productos Farmacéuticos Medipharm Ltda. y Farmacéuticas Medcell Ltda., son filiales de empresas Yarur S.A.; y laboratorios FASA S.A. son filiales de Farmacias Ahumada S.A. En conjunto, las tres cadenas cubren el 60% de los locales de farmacias que hay en el país (2.659), pero lo relevante es el control sobre las ventas totales: el 95% de acuerdo a un estudio de ese mercado que publicó el Ministerio de Economía en abril de 2013, con un crecimiento en las ventas de un 34,1%, entre 2008 y 2013. En el Congreso y a diferencia de las farmacias, que actuaron por separado, las grandes cadenas –Jumbo, Santa Isabel, Walmart y Unimarc (SMU)– estuvieron representadas en lo formal por Susana Carey, presidente de la Asociación Gremial de Supermercados (ASECH). Sólo en una oportunidad Carey expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, acompañada por el asesor comunicacional del gremio, Juan Pablo Moreno, periodista y socio de la empresa de comunicaciones estratégicas Vanguardia Comunicaciones. Sobrino de Jaime Guzmán, fue asesor de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago y ha participado en el diseño de campañas estratégicas para este partido.

En el Congreso y a diferencia de las farmacias, que actuaron por separado, las grandes cadenas –Jumbo, Santa Isabel, Walmart y Unimarc (SMU)– estuvieron representadas en lo formal por Susana Carey, presidente de la Asociación Gremial de Supermercados (ASECH). Sólo en una oportunidad Carey expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, acompañada por el asesor comunicacional del gremio, Juan Pablo Moreno, periodista y socio de la empresa de comunicaciones estratégicas Vanguardia Comunicaciones. Sobrino de Jaime Guzmán, fue asesor de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago y ha participado en el diseño de campañas estratégicas para este partido.

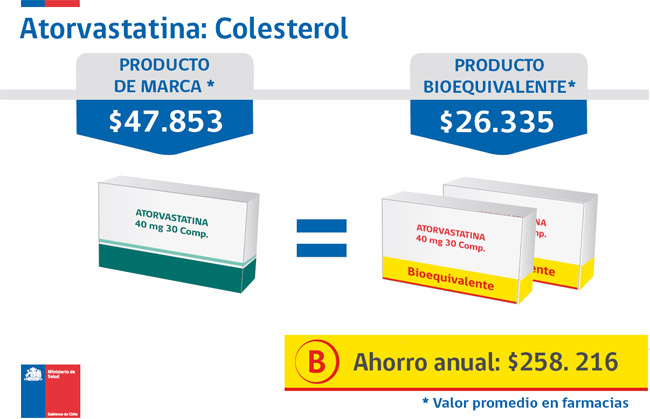

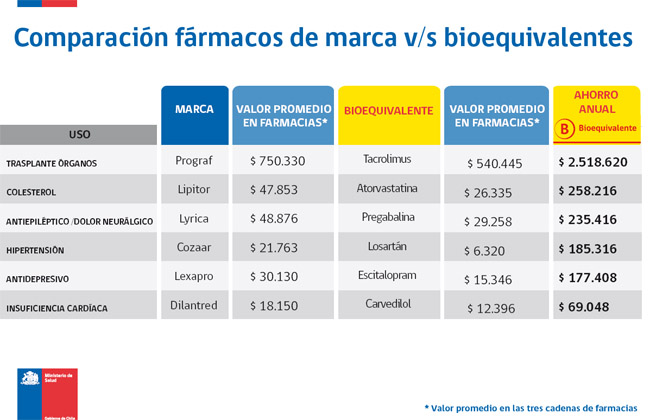

La disputa fue áspera no sólo entre farmacias y laboratorios, sino también al interior de las dos agrupaciones gremiales: CIF y ASILFA. José Manuel Cousiño separó aguas aclarando que los laboratorios de innovación (que tienen patentes) apoyan que los médicos indiquen en la receta el nombre genérico según la denominación común internacional, no así de los productos genéricos de marca (que producen los laboratorios de ASILFA y las farmacias con laboratorios integrados), porque “constituyen una ficción creada por estrategias de marketing y un abuso considerable”. Y graficó lo dicho afirmando que un genérico de denominación común internacional tiene en Chile un precio promedio de US$ 0,80, mientras que uno de marca gira en torno a US$ 5,60, siendo el mismo producto.

La disputa fue áspera no sólo entre farmacias y laboratorios, sino también al interior de las dos agrupaciones gremiales: CIF y ASILFA. José Manuel Cousiño separó aguas aclarando que los laboratorios de innovación (que tienen patentes) apoyan que los médicos indiquen en la receta el nombre genérico según la denominación común internacional, no así de los productos genéricos de marca (que producen los laboratorios de ASILFA y las farmacias con laboratorios integrados), porque “constituyen una ficción creada por estrategias de marketing y un abuso considerable”. Y graficó lo dicho afirmando que un genérico de denominación común internacional tiene en Chile un precio promedio de US$ 0,80, mientras que uno de marca gira en torno a US$ 5,60, siendo el mismo producto.