La mañana del pasado domingo 5 de enero un hecho inusual digitado directamente desde el Vaticano rompió la rutina del nuncio apostólico en Santiago. El arzobispo Ivo Scapolo debió recibir en su residencia oficial, ubicada en calle Sotero Sanz Nº 200 (Providencia), a dos sacerdotes mexicanos enviados por Roma: César García y Daniel Jiménez. Su misión era confidencial. Ambos religiosos, de la diócesis de Guadalajara, son jueces eclesiales y fueron enviados a Chile por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Según confirmaron a CIPER en el Arzobispado de Santiago, es la primera vez que esa importante instancia vaticana envía a Chile una misión que debe investigar en terreno los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Los recién llegados, sacerdotes canonistas, uno en calidad de instructor y el segundo como notario, traían la misión de interrogar a víctimas y victimarios de algunas de las más importantes investigaciones por abuso sexual que actualmente se desarrollan al interior del clero chileno. Entre los acusados hay al menos dos obispos y dos superiores de órdenes religiosas de la Iglesia Católica -mercedarios y jesuitas-, además de una docena de sacerdotes cuyos nombres permanecen en estricta reserva.

CIPER no pudo precisar cuántas investigaciones fueron las que los sacerdotes García y Jiménez realizaron en terreno en el país. Pero sí se pudo constatar que ambos entrevistaron a testigos y posibles víctimas de abusos cometidos por el obispo de San Felipe, Cristián Contreras Molina (mercedario); y el sacerdote chileno Mariano Labarca, quien fue superior general de la Orden Mercedaria entre 1998 y 2004, el sitial de mayor jerarquía a nivel mundial de esa congregación.

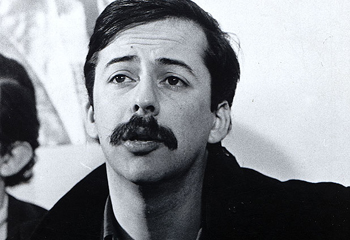

Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria (SJ)

En las dos investigaciones mencionadas los sacerdotes fueron convocados a declarar por llamados telefónicos hechos desde la Nunciatura en Santiago -donde se hospedaron los dos canonistas mexicanos-, sin que se les informara el objeto de la cita. Una vez que llegaban a la Nunciatura, se les mostraba un documento en latín que lleva la firma del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo jesuita Luis Ladaria.

El arzobispo Luis Ladaria conoce bien este país y sabe de los conflictos que han provocado en el seno de la Conferencia Episcopal y en el Arzobispado de Santiago algunas de las más impactantes denuncias por abusos sexuales cometidas por sacerdotes. Un ejemplo de ello es lo que al propio Ladaria le tocó vivir durante el desarrollo del proceso que afectó al ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, y la férrea defensa que hicieron de su director espiritual hasta el último minuto algunos obispos chilenos.

En agosto de 2010, Ladaria recibió cartas enviadas por dos obispos chilenos -Tomislav Koljatic (Linares) y Horacio Valenzuela (Talca)- en la que éstos le entregaban información falsa para descalificar a sus acusadores certificando la autoridad moral e inocencia de Karadima (Ver reportaje : “Las cartas que obispos y sacerdotes leales a Karadima enviaron al Vaticano para exculparlo”) . Ladaria archivó las misivas de los obispos chilenos y Karadima fue condenado por la Santa Sede.

Los dos canonistas mexicanos no sólo interrogaron a sacerdotes, también entrevistaron a ex religiosos y a personas que habrían sido testigos de abusos. Para escuchar estos últimos testimonios, ambos sacerdotes debieron desplazarse. CIPER confirmó que Concepción (se hospedaron en la Casa de Retiro Betania), Valdivia y Puerto Montt estuvieron entre las ciudades donde desarrollaron la misión encomendada por la Congregación de la Doctrina de la Fe.

El sacerdote César Guadalupe García, instructor de la investigación, era quién realizaba las preguntas mientras que el segundo sacerdote, Daniel Jiménez, iba escribiendo las respuestas en un computador conectado a una impresora. Una vez terminada la declaración, se imprimía y se hacía firmar por el testigo en todas sus páginas. La última llevaba una foto tomada al RUT del declarante. Los sacerdotes que testimoniaron debieron prestar juramento ante la Biblia de no repetir nada de lo que allí se habló. (Ver declaración del Obispado de San Felipe emitida al día siguiente de la publicación de este reportaje)

DOS OBISPOS BAJO INVESTIGACIÓN

Según la normativa de la Iglesia Católica vigente desde 2001, cada vez que un obispo es acusado de abusos sexuales es la Congregación para los Obispos la que se encarga de la investigación. Pero si entre las denuncias existen abusos contra menores, se debe poner de inmediato el expediente a disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano, instancia que instruye el proceso eclesiástico.

Ex obispo de Iquique Marcos Órdenes

Fue lo que ocurrió con la denuncia contra el obispo de Iquique, Marcos Órdenes, quien fue acusado por un hombre de haber sido abusado por el obispo desde que era menor de edad. La CDF se comunicó con el nuncio Ivo Scapolo, quien a su vez le solicitó al arzobispo Ricardo Ezzati que designara dos sacerdotes para que iniciaran la investigación. Los elegidos fueron el sacerdote español Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial del Arzobispado de Santiago desde 2011, quién antes de venir a Chile se desempeñó como notario del Tribunal Eclesiástico en Roma; y el sacerdote salesiano David Albornoz.

Jaime Ortiz de Lazcano fue el encargado de dilucidar la veracidad de las acusaciones en contra del ex vicario de la Solidaridad, Cristian Precht, proceso que luego de cinco meses terminó con su condena. Además, instruyó la investigación por abuso de poder del ex párroco de El Bosque, sacerdote Esteban Morales, mano derecha por años de Fernando Karadima y quien hasta el final se negó a reconocer su culpabilidad, desconociendo en los hechos el fallo vaticano.

El sacerdote David Albornoz es canonista de la congregación salesiana, doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, entidad en la que se desempeñó como profesor y decano.

LA NOTIFICACIÓN DEL NUNCIO

Fue a fines de abril de 2012, cuando al terminar la reunión de la Conferencia Episcopal chilena, el nuncio apostólico Ivo Scapolo se acercó al entonces obispo de Iquique Marcos Órdenes, y le dijo que debía comunicarle algo importante. Tal como lo contó el mismo Órdenes al diario La Tercera, el 10 de junio de ese año, “había una acusación en mi contra por abuso a un menor de hace como 15 años”. En esa misma entrevista, el obispo Órdenes dijo que le presentó inmediatamente su renuncia al nuncio, pero Ivo Scapolo no se la aceptó.

Meses después, el lunes 8 de octubre de 2012, Marcos Órdenes volvió a presentar su renuncia, la que le fue aceptada al día siguiente por el Vaticano. A partir de ese momento, la investigación siguió su curso por dos vías: la canónica y la civil, ya que la víctima también presentó una querella ante la fiscalía de Iquique. Hasta el momento ni los tribunales religiosos ni civiles han entregado su veredicto.

Respecto de las acusaciones de abuso sexual que afectan al obispo de San Felipe, Cristian Contreras, las primeras denuncias fueron entregadas en el Arzobispado de Santiago por dos sacerdotes de la misma diócesis del obispo Contreras: el canciller del Obispado de San Felipe, Ricardo Cortés, y el párroco de Catapilco, Pedro Vera.

Por un camino paralelo emergió una nueva denuncia de abuso sexual en contra del obispo Contreras, pero esta vez sería el propio nuncio quien la recibiría. El 8 de agosto de 2013, Ivo Scapolo recibió el testimonio de un sacerdote que declaró bajo juramento haber sido testigo presencial de las tocaciones impropias que el obispo Contreras le hiciera en sus genitales, “por encima de la ropa”, a un menor de edad (Ver carta). El sacerdote afirmó también haber recibido él mismo una proposición sexual por parte del obispo.

Esta vez las denuncias que afectan al obispo de San Felipe siguieron un camino distinto al ya conocido: la Congregación para la Doctrina de la Fe no le pidió ni al nuncio ni al arzobispo Ezzati que apoyaran la investigación, optando por un cardenal extranjero para ello. El elegido fue el cardenal mexicano José Francisco Robles, actual arzobispo de Guadalajara, quien instruyó a dos sacerdotes de su confianza para realizar la misión en terreno. Así fue cómo llegaron a Chile el 5 de enero los dos canonistas mexicanos quienes fueron directamente desde el aeropuerto a la residencia de la Nunciatura. Más de veinte días les tomó su sigilosa tarea.

LOS MISIONEROS EXPULSADOS DEL PAÍS

El hondo impacto provocado por las revelaciones de los métodos que utilizó Fernando Karadima -por muchos años y en total impunidad- al interior de la Parroquia El Bosque, para someter y abusar a decenas de jóvenes, gatillaron cambios en el Arzobispado de Santiago en la forma de abordar los abusos sexuales de sacerdotes. Uno de ellos fue el diseño inédito del perfil del abusador. Pero hubo más.

El 10 de noviembre de 2011, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica chilena, el Arzobispado de Santiago decidió hacer pública la lista de sacerdotes condenados por abusos sexuales en la justicia civil y eclesiástica. En esa primera lista aparecieron 18 sacerdotes, 10 condenados por la justicia civil y ocho por la eclesiástica. La última actualización está fechada en diciembre de 2013 y sólo exhibe cinco nuevos nombres (Ver lista).

Héctor Valdés, ex misionero de San Francisco de Sales

El reducido número no significa que las denuncias por abusos de sacerdotes hayan disminuido. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que en esa nómina sólo figuran aquellos sacerdotes que han sido condenados a firme, agotadas todas las instancias de apelación en la justicia civil o eclesiástica.

Esa es precisamente la razón por la que en esa nómina no figuran aún los sacerdotes Roberto Salazar Soto y Héctor Valdés, de la Congregación de los Misioneros de San Francisco de Sales, protagonistas de uno de los capítulos de abuso sexual más escabrosos ocurridos al interior del clero local.

La denuncia llegó directamente a Roma en marzo de 2011. Fue entonces que la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó que sería la propia orden en Chile la que haría una investigación interna. Un año transcurrió hasta que finalmente el Vaticano recibió el informe requerido. Su contenido no dejó contentos a los religiosos de la CDF en Roma, por lo que le encargaron al nuncio Ivo Scapolo una nueva investigación.

La desconfianza de los miembros de la CDF tenía asidero. Sólo unos meses más tarde, un nuevo informe sobre el contexto y las circunstancias de los abusos sexuales a menores por parte de los misioneros de San Francisco de Sales, llegó a Roma. El estremecedor informe lleva la firma del vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano y allí se acredita el abuso sexual a un menor de edad perpetrado por los sacerdotes Roberto Salazar Soto (55 años), quien fue superior de la Congregación de los Misioneros de San Francisco de Sales en Chile entre 2008 y 2011; y Héctor Valdés, quien hasta 2008 ocupó ese mismo rango (Ver reportaje de CIPER).

Ambos sacerdotes fueron condenados a la “pena perpetua de dimisión del estado clerical y dimisión del instituto religioso al que pertenece”. La apelación que presentaron está en curso, pero las medidas adoptadas por sus superiores ya indican el resultado.

Tal fue el cúmulo de hechos ilícitos y reñidos con la moral católica que constató el vicario judicial Ortiz de Lazcano en su investigación, que un mes antes de que la CDF aprobara la condena contra el superior de los sacerdotes misioneros, Roberto Salazar, el arzobispo de Santiago recibió instrucciones drásticas.

En junio de 2013, el arzobispo Ricardo Ezzati convocó al nuevo superior general de los Misioneros de San Francisco de Sales, Thomas Cherukat, y le solicitó que su congregación abandonara el país. La indagación de CIPER indica que la decisión obedeció al convencimiento que se tuvo durante la investigación de que los cinco miembros de la congregación en Chile eran homosexuales activos. Y que había menores abusados.

Para que se lleve a cabo la partida definitiva del país de los cinco misioneros solo falta que se vendan las propiedades en Maipú y Lebu que esa congregación mantenía en Chile. Esa fue la única petición que le hizo a Ezzati el sacerdote Thomas Cherukat.

UN JESUITA AL ESTRADO DE LOS ACUSADOS

Otra norma que rige para las acusaciones de abuso sexual en la Iglesia Católica es que las investigaciones de las órdenes religiosas son de exclusividad de las mismas, no pudiendo intervenir el obispo del lugar donde están asentadas, salvo que reciba un expreso mandato de Roma. Esa es la razón por la cual en el Arzobispado de Santiago informan no saber nada sobre las acusaciones de las que fue objeto en 2010 el entonces provincial de los jesuitas en Chile: el sacerdote Eugenio Valenzuela.

Siguiendo la norma del Derecho Canónico, la investigación la llevó a cabo un sacerdote de la misma orden jesuita. Sus denunciantes mostraron preocupación e incluso disconformidad. Argumentaron que no se podía esperar la acuciosidad debida, ya que quién instruía la investigación tiene voto de obediencia con el acusado, el provincial de la orden.

Eugenio Valenzuela, ex provincial de los jesuitas

El pasado 20 de enero, en el comunicado oficial que entregó sobre los hechos el actual provincial de los jesuitas en Chile, Cristian del Campo, se informó que las denuncias no determinaron ningún delito eclesiástico, por lo que Eugenio Valenzuela permaneció en su cargo de provincial. Y la investigación fue cerrada. Pero fue reabierta por decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y se encuentra en pleno desarrollo.

Una de las personas involucradas en la denuncia, que prefiere mantener en reserva su identidad, relató a CIPER que el sacerdote jesuita que llevó a cabo la investigación fue Juan Ochagavía, quien fue provincial de los jesuitas en Chile (1972-1978) y asistente general de la Compañía de Jesús en Roma (1983-1991), además de doctor en Teología de la Universidad de Munich y exdirector de la revista Mensaje. Un capítulo especial de su carrera lo marca su participación como teólogo asesor del cardenal Raúl Silva Henríquez en el Concilio Vaticano II.

Ochagavía cerró la investigación de manera categórica, certificando la total inocencia de su superior provincial, Eugenio Valenzuela. También se le informó a CIPER que en ese libelo, Ochagavía se refirió con especial dureza a las “supuestas” víctimas.

Con el resultado de esa investigación en la mano, los denunciantes reiteraron la denuncia pero esta vez la enviaron directamente a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fueron acompañados y asesorados por la canonista de la Universidad Católica, Ana María Celis, quién se excusó de dar su versión a CIPER.

Una vez que en la CDF tomaron conocimiento de las acusaciones contra el provincial jesuita, se adoptaron dos medidas paralelas. La primera fue remover de su cargo al sacerdote Eugenio Valenzuela y la segunda, que se diera inicio a una segunda investigación, ahora bajo las órdenes de Cristian del Campo como nuevo provincial. Mientras se espera su resultado, a Eugenio Valenzuela se le restringió el ministerio sacerdotal prohibiéndole celebrar misas en público y/o administrar cualquier sacramento de la Iglesia Católica.

En su comunicado del 20 de enero, el provincial jesuita Cristian del Campo insistió en que no hay menores involucrados en esta acusación. También dijo que lo que sí se constató fueron acciones imprudentes por parte del acusado. Sus dichos se contradicen con el hecho de que sea la Congregación para la Doctrina de la Fe la instancia que ordenó la nueva investigación. Y ello, porque como ya se ha dicho en esta nota, ésta solo actúa cuando entre los denunciantes de abuso sexual perpetrado por sacerdotes existen menores.

CIPER no pudo determinar si entre los abusos sexuales investigados en los días de enero pasado por los dos canonistas mexicanos que pernoctaron en la nunciatura apostólica, estuvo el del jesuita Eugenio Valenzuela. Pero en lo que sí hay unanimidad es que esta inspección en terreno llevada a cabo en Chile y por primera vez por una misión ordenada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, es una señal de que al propio obispo Ezzati (aún no investido cardenal) se le ha acotado el espacio y debe aplicar las medidas necesarias para erradicar toda práctica de impunidad y silencio para estos abusos, los que primaron en la jerarquía católica chilena con anterioridad.

LA ACUSACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Una señal de los tiempos que se viven en la Iglesia Católica emergió el miércoles 5 de febrero desde Naciones Unidas, al conocerse el resultado de una investigación de seis años llevada a cabo por el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de la ONU (CRC, por su siglas en inglés), en la que se concluye que el Vaticano ha violado la Convención de los Derechos del Niño, al adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos de menores y a la impunidad de los responsables”.

“Con un código de silencio que castigaba con la excomunión si se rompía, los casos de abusos sexuales nunca fueron reportados a las autoridades de los países donde ocurrieron. Al contrario, el comité encontró casos de felicitación a sacerdotes que se negaron a denunciar a sus abusadores, como lo muestra la carta del cardenal Castrillón Hoyos (de Colombia, quien fue prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero entre 1998 y 2006) al obispo Pierre Pican (de Bayeux-Lysieux, Francia) en 2001”, indica el informe (Ver resumen publicado por la BBC).

Y agrega: “La Santa Sede eligió preservar la reputación de la Iglesia al proteger a los perpetradores de los delitos por sobre el interés de los niños”. Y se le exige al Vaticano que destituya de inmediato a todos los sacerdotes reconocidos como abusadores de niños.

Todo indica que cuando Ricardo Ezzati regrese de Roma ya investido como cardenal, deberá mostrar cómo enfrenta su nueva responsabilidad, especialmente por ser el principal dignatario de la Iglesia Católica a quien corresponde hacer el mea culpa por el cúmulo de silencios y omisiones que han provocado tanto daño. También se espera un cambio en su trato para con las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes. Un acápite en el que hasta hoy Ezzati ha mostrado escasa empatía y acogida.

Declaración pública del Obispado de San Felipe emitida al día siguiente de la publicación de este reportaje:

1. El Obispado de San Felipe, frente a publicaciones que informan acerca de una investigación llevada adelante por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación con presuntos comportamientos reñidos con la moral por parte del Obispo de la diócesis, expresa lo siguiente a la opinión publica y particularmente a la comunidad católica diocesana.

2. Ha sido el mismo Obispo de San Felipe, Mons. Cristián Contreras Molina, quien ha expresado el deseo de que la Santa Sede investigara la veracidad de las denuncias que le imputan presuntos delitos graves contra la moral y el cumplimiento de sus obligaciones ministeriales, cuyos contenidos considera completamente infundados. No es competencia de este Obispado conocer o informar acerca de la realización y desarrollo de esas posibles diligencias.

3. Resulta necesario hacer presente que todas las personas que han contribuido con sus informaciones a una investigación, se encuentran obligadas a guardar sigilo acerca de ellas, de los procedimientos y detalles de la misma, hasta que ésta concluya con una decisión formal.

4. El Obispado de San Felipe y su Obispo, quieren expresar a la opinión pública que tienen plena confianza en las decisiones que tomen los superiores llamados a conocer y juzgar de hechos contrarios a la moral y al derecho. Todos somos testigos del empeño y arduo trabajo llevado adelante por la Iglesia, por la Santa Sede y las iglesias locales, también en Chile y en otras naciones para investigar y sancionar conductas improcedentes por parte de los ministros de Dios. También en este caso confiamos plenamente en que, antes o después, la verdad se impondrá.

5. Vivamos con determinación y espíritu sobrenatural el llamado del Señor Jesús: “no juzguen y no serán juzgados” (Lc, 6,37), que en este caso implica dejar que quienes tiene competencia y autoridad hagan con plena libertad su trabajo y puedan llegar a conclusiones justas y verdaderas.

José Ramón Ugarte no fue contratado por el ministerio, sino por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor dentro de un convenio de cooperación entre esa entidad y el Minvu (

José Ramón Ugarte no fue contratado por el ministerio, sino por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor dentro de un convenio de cooperación entre esa entidad y el Minvu (

La mayor inversión en Bolsa de Piñera estaba en Quiñenco, la sociedad a través de la cual el Grupo Luksic controla el Banco de Chile, CCU y Madeco e Invexans, entre otras empresas. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a marzo de 2009 el Presidente poseía el 4,1% de las acciones a través de Bancard y Santa Cecilia, representando una inversión que se alzaba por sobre los US$ 80 millones de dólares. Esta es una de las 19 empresas de la lista que han registrado rentabilidad positiva desde que comenzaron a operar los contratos, por lo que es muy probable que aún posea algún porcentaje de las acciones.

La mayor inversión en Bolsa de Piñera estaba en Quiñenco, la sociedad a través de la cual el Grupo Luksic controla el Banco de Chile, CCU y Madeco e Invexans, entre otras empresas. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a marzo de 2009 el Presidente poseía el 4,1% de las acciones a través de Bancard y Santa Cecilia, representando una inversión que se alzaba por sobre los US$ 80 millones de dólares. Esta es una de las 19 empresas de la lista que han registrado rentabilidad positiva desde que comenzaron a operar los contratos, por lo que es muy probable que aún posea algún porcentaje de las acciones.

Las preocupaciones de Blandón se fundamentan en el terror. El año pasado uno de los suyos fue asesinado a balazos. Sucedió el 23 de abril de 2013. Ese día un grupo de indígenas hizo un recorrido para corroborar la información de una nueva invasión de más de diez manzanas de bosque por los llamados colonos, gente de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y del centro, que arrasan el bosque, se apropian de las tierras, las venden o las convierten en fincas para el ganado. Este tipo de patrullajes son comunes en la reserva, dado que las autoridades del Marena no cuentan con suficientes guardabosques en la zona. Los indígenas encontraron a los invasores, a quienes pidieron explicación por la incursión, según los testimonios reunidos en Musawas. La respuesta de los invasores fue violenta: dispararon a los indígenas, e hirieron gravemente a Elías Charles Taylor, quien murió horas después en el pequeño hospital de Bonanza, el municipio más cercano a Musawas, donde fue trasladado por sus compañeros. La muerte de Taylor sigue sin ser esclarecida. Para los mayangnas es la prueba del olvido en el que han sido sumidos por las autoridades.

Las preocupaciones de Blandón se fundamentan en el terror. El año pasado uno de los suyos fue asesinado a balazos. Sucedió el 23 de abril de 2013. Ese día un grupo de indígenas hizo un recorrido para corroborar la información de una nueva invasión de más de diez manzanas de bosque por los llamados colonos, gente de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y del centro, que arrasan el bosque, se apropian de las tierras, las venden o las convierten en fincas para el ganado. Este tipo de patrullajes son comunes en la reserva, dado que las autoridades del Marena no cuentan con suficientes guardabosques en la zona. Los indígenas encontraron a los invasores, a quienes pidieron explicación por la incursión, según los testimonios reunidos en Musawas. La respuesta de los invasores fue violenta: dispararon a los indígenas, e hirieron gravemente a Elías Charles Taylor, quien murió horas después en el pequeño hospital de Bonanza, el municipio más cercano a Musawas, donde fue trasladado por sus compañeros. La muerte de Taylor sigue sin ser esclarecida. Para los mayangnas es la prueba del olvido en el que han sido sumidos por las autoridades.

Todos esos traspasos son ahora investigados por el SII a petición de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ante la ausencia de una tipificación legal que les permita perseguir a las 12 universidades que indagan por “lucro” –entre ellas las tres del Grupo Laureate–, los persecutores decidieron jugar otra carta: investigar un posible delito tributario, ya que esos US$ 80 millones fueron a parar a sociedades extranjeras sin pagar impuestos, gracias a las franquicias de las entidades educacionales sin fines de lucro.

Todos esos traspasos son ahora investigados por el SII a petición de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ante la ausencia de una tipificación legal que les permita perseguir a las 12 universidades que indagan por “lucro” –entre ellas las tres del Grupo Laureate–, los persecutores decidieron jugar otra carta: investigar un posible delito tributario, ya que esos US$ 80 millones fueron a parar a sociedades extranjeras sin pagar impuestos, gracias a las franquicias de las entidades educacionales sin fines de lucro. De forma paralela, y mientras el movimiento estudiantil ya se manifestaba a través de multitudinarias marchas por todo el país denunciando el lucro y a un sistema que no garantiza la calidad de la educación, las sociedades que ya operaban bajo la estructura de Laureate comenzaron gradual y silenciosamente a centralizarse. Para entonces, si se seguía la línea de control de las empresas que formaban parte de la red, se llegaba inevitablemente a dos sociedades matrices: Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Aunque ambas eran representadas por Jorge Selume y Pablo Guerrero, era difícil dilucidar quiénes eran sus dueños. Las dos habían sido creadas en 2000 por los antiguos controladores de la UDLA, y desde 2006 que figuraban Selume y Guerrero representándolas en sus distintas modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Pero ninguna de esas publicaciones decía quiénes eran los titulares de sus acciones. Algo que se transparentó ese mismo octubre de 2011.

De forma paralela, y mientras el movimiento estudiantil ya se manifestaba a través de multitudinarias marchas por todo el país denunciando el lucro y a un sistema que no garantiza la calidad de la educación, las sociedades que ya operaban bajo la estructura de Laureate comenzaron gradual y silenciosamente a centralizarse. Para entonces, si se seguía la línea de control de las empresas que formaban parte de la red, se llegaba inevitablemente a dos sociedades matrices: Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Aunque ambas eran representadas por Jorge Selume y Pablo Guerrero, era difícil dilucidar quiénes eran sus dueños. Las dos habían sido creadas en 2000 por los antiguos controladores de la UDLA, y desde 2006 que figuraban Selume y Guerrero representándolas en sus distintas modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Pero ninguna de esas publicaciones decía quiénes eran los titulares de sus acciones. Algo que se transparentó ese mismo octubre de 2011. Desde la UNAB respondieron –dice el informe– que ese mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura es “una forma de establecer un fondo fiduciario que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar ese fondo”.

Desde la UNAB respondieron –dice el informe– que ese mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura es “una forma de establecer un fondo fiduciario que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar ese fondo”.

La segunda vía de entrega de dineros por parte de la Universidad de Chile a la fundación que encabezó Patricio Rojas, también fue impugnada por la Contraloría. En total, fueron $1.665 millones que la universidad le traspasó entre 1996 y 2010 y que provenían del patrimonio de la propia casa de estudios. Son los aportes anuales que Valle Lo Aguirre recibió desde su creación y que fluctuaron entre $80 y $100 millones. “Cabe indicar que la Universidad de Chile no proporcionó antecedente alguno que diera cuenta del destino de ese dinero”, se afirma en el informe de la auditoría.

La segunda vía de entrega de dineros por parte de la Universidad de Chile a la fundación que encabezó Patricio Rojas, también fue impugnada por la Contraloría. En total, fueron $1.665 millones que la universidad le traspasó entre 1996 y 2010 y que provenían del patrimonio de la propia casa de estudios. Son los aportes anuales que Valle Lo Aguirre recibió desde su creación y que fluctuaron entre $80 y $100 millones. “Cabe indicar que la Universidad de Chile no proporcionó antecedente alguno que diera cuenta del destino de ese dinero”, se afirma en el informe de la auditoría.

En la cuarta posición está el grupo Boston College. Entre sus socios relevantes se cuenta a los hermanos Julio, Francisco y Claudio Martínez Cárcamo. El grupo cuenta con siete establecimientos administrados por igual número de sociedades sostenedoras, los que ofrecen una matrícula global de 10.900 alumnos. Sus ingresos totales en 2013 sumaron $9.418 millones, de los cuales $5.966 millones correspondieron a subvenciones (

En la cuarta posición está el grupo Boston College. Entre sus socios relevantes se cuenta a los hermanos Julio, Francisco y Claudio Martínez Cárcamo. El grupo cuenta con siete establecimientos administrados por igual número de sociedades sostenedoras, los que ofrecen una matrícula global de 10.900 alumnos. Sus ingresos totales en 2013 sumaron $9.418 millones, de los cuales $5.966 millones correspondieron a subvenciones (

Los sostenedores gozan de beneficios tributarios respecto de los gastos que hacen con la subvención. Estas exenciones están detalladas en el decreto DFL Nº2 de 1996 de Educación. La norma establece que no pagan impuestos “los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal, la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados o cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente”. Según especialistas tributarios consultados por CIPER, el proyecto de reforma educacional ha provocado que el SII preste especial atención a estos criterios. Un punto que debe definirse es si podrían existir irregularidades en el pago de arriendos a sociedades relacionadas con los sostenedores.

Los sostenedores gozan de beneficios tributarios respecto de los gastos que hacen con la subvención. Estas exenciones están detalladas en el decreto DFL Nº2 de 1996 de Educación. La norma establece que no pagan impuestos “los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal, la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados o cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente”. Según especialistas tributarios consultados por CIPER, el proyecto de reforma educacional ha provocado que el SII preste especial atención a estos criterios. Un punto que debe definirse es si podrían existir irregularidades en el pago de arriendos a sociedades relacionadas con los sostenedores. Como la mayoría de estos colegios atienden alumnado de escasos recursos, y la reforma plantea duplicar el aporte público para los estudiantes del primer y segundo quintil, estos establecimientos serán los más beneficiados. Una vez que entre en régimen la reforma, la subvención por cada uno de esos alumnos alcanzará una suma mensual de $140 mil.

Como la mayoría de estos colegios atienden alumnado de escasos recursos, y la reforma plantea duplicar el aporte público para los estudiantes del primer y segundo quintil, estos establecimientos serán los más beneficiados. Una vez que entre en régimen la reforma, la subvención por cada uno de esos alumnos alcanzará una suma mensual de $140 mil. En lo inmediato dos son las tareas urgentes en este ámbito. La primera, elaborar los detalles del nuevo sistema de administración que tendrá la educación pública desmunicipalizada. La segunda, poner en marcha un plan para financiar cien obras que en el Mineduc califican de “emblemáticas”. Un centenar de liceos y escuelas, repartidos por todo el país, serán reacondicionados con estándares de primer nivel. La idea es que queden con una infraestructura similar a la del remozado Liceo de Aplicación. El programa contempla inyectar recursos hasta por $5 mil millones en cada obra y la Dirección de Presupuestos ya confirmó que habrá fondos disponibles, aunque advirtió que tomará al menos dos años y medio que la pesada maquinaría administrativa del sector público permita poner en marcha los trabajos.

En lo inmediato dos son las tareas urgentes en este ámbito. La primera, elaborar los detalles del nuevo sistema de administración que tendrá la educación pública desmunicipalizada. La segunda, poner en marcha un plan para financiar cien obras que en el Mineduc califican de “emblemáticas”. Un centenar de liceos y escuelas, repartidos por todo el país, serán reacondicionados con estándares de primer nivel. La idea es que queden con una infraestructura similar a la del remozado Liceo de Aplicación. El programa contempla inyectar recursos hasta por $5 mil millones en cada obra y la Dirección de Presupuestos ya confirmó que habrá fondos disponibles, aunque advirtió que tomará al menos dos años y medio que la pesada maquinaría administrativa del sector público permita poner en marcha los trabajos.

Una de ellas es sor Elena Ruiz, quien está actualmente a cargo de dirigir la congregación de monjas mercedarias en Chile. CIPER conversó en dos oportunidades con esta religiosa. En la primera, se mostró muy extrañada con los hechos que han salido a la luz en esta serie de reportajes y se comprometió a colaborar en el esclarecimiento de las oscuras circunstancias en las que se llevó a cabo la adopción de René Mestre en el verano de 1972.

Una de ellas es sor Elena Ruiz, quien está actualmente a cargo de dirigir la congregación de monjas mercedarias en Chile. CIPER conversó en dos oportunidades con esta religiosa. En la primera, se mostró muy extrañada con los hechos que han salido a la luz en esta serie de reportajes y se comprometió a colaborar en el esclarecimiento de las oscuras circunstancias en las que se llevó a cabo la adopción de René Mestre en el verano de 1972.