Ver comunicado y resolución judicial del 3 de septiembre de 2014

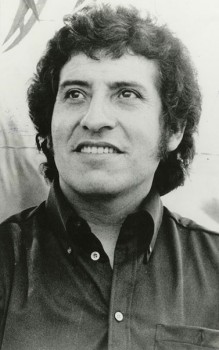

El 16 de septiembre [de 1973], a las 7:00, el cuerpo de Víctor Jara, junto con cinco cadáveres más, fue encontrado al lado del Cementerio Metropolitano, cerca de la línea del tren. De los seis cuerpos, pobladores reconocieron a dos: a Víctor y a Litre Quiroga, quien también había sido visto por testigos como prisionero en el Estadio Chile. Los nombres de esos testigos los daré oportunamente al tribunal. Algunos de esos testigos conocían personalmente a Víctor y a Litre Quiroga, tal es así que uno de ellos sabía que Litre tenía una cicatriz en el pecho, al lado izquierdo. Esto lo constató abriendo sus ropas. Y con respecto a Víctor, palparon las callosidades de sus manos, propias de intérpretes de guitarra y que en ese momento estaban llenas de moretones e hinchadas”. Así se leía en la primera denuncia judicial que presentó Joan Turner pidiendo que se esclareciera la muerte de quien fuera su marido: Víctor Jara Martínez, nacido el 28 de septiembre de 1932, hijo de Manuel y Amanda.

El juicio para identificar a los autores materiales e intelectuales de su muerte se inició el 12 de septiembre de 1978, por denuncia de su esposa, de nacionalidad británica y profesora de danza, con quien se casó el 27 de enero de 1965. Al momento de ser asesinado tenía 41 años y dos hijas: Manuela, de 13 años y Amanda, de 9.

Debieron transcurrir 40 años para que al fin el cerrojo del secreto que envolvía el asesinato de Víctor Jara, Litre Quiroga y otras decenas de ciudadanos chilenos y extranjeros que encontraron la muerte en el Estadio Chile, cuya identidad y número aún se desconoce, comenzara lentamente a descorrerse.

El Estadio Chile y la planificación del Golpe

Hasta las últimas horas de la noche del 10 de septiembre de 1973, la casa central de la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Universidad de Santiago) fue el epicentro de una gran ebullición. Todo quedó listo para que, a las 11:00 de la mañana siguiente, el Presidente Salvador Allende inaugurara la exposición “Por la Vida Siempre”, con una esperada actuación del cantautor Víctor Jara. Solo unos pocos sabían lo que Allende anunciaría desde la UTE: un plebiscito con el que pretendía evitar el Golpe de Estado. Dos días antes el Presidente le había dicho al general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército hasta el 23 de agosto de 1973: “Es la única solución democrática para evitar el Golpe o la guerra civil”. Allende sabía que de ese veredicto popular no saldría vencedor.

Lo que los profesores y estudiantes de la UTE no imaginaban, y tampoco Allende, era que precisamente ese anuncio de plebiscito, que rápidamente fue informado a quienes querían derrocarlo, había sido el gatillo acelerador del Golpe. Y menos que a esa misma hora, otra ebullición pero para fines muy distintos, envolvía varios pisos del ministerio de Defensa, ubicado a pocos metros del palacio presidencial. En su interior, un grupo de militares bajo el mando de los generales Herman Brady y Sergio Arellano Stark, ultimaba los detalles para el ataque a La Moneda y la ocupación de Santiago que se desencadenaría sólo horas después.

El mando de las operaciones militares en Santiago quedó configurado esa misma mañana. Bajo la conducción del general Brady, al frente de la Guarnición Militar de Santiago, se alinearon: el general Sergio Arellano, a cargo de la Agrupación Santiago-Centro; el general César Benavides, en la Agrupación-Este, y el coronel Felipe Geiger, en la Agrupación-Norte. La Agrupación Reserva le fue entregada al general Javier Palacios, quien tendría un rol protagónico el 11 de septiembre.

Alrededor de una mesa en una de las oficinas del ministerio, un grupo de oficiales de la Academia de Guerra del Ejército y de Inteligencia adscrito al Estado Mayor de la Defensa Nacional, núcleo estratégico del Golpe de Estado en marcha (encabezado por el almirante Patricio Carvajal), revisaba por enésima vez los detalles de los planes de seguridad “Cobre” y “Ariete”, con las primeras órdenes de qué hacer con los partidos de la Unidad Popular, sus dirigentes y los campos de prisioneros que se habilitarían.

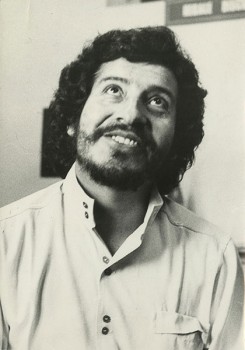

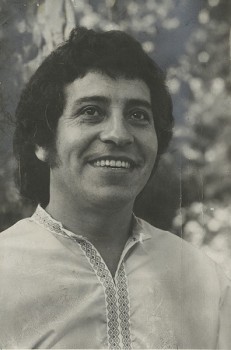

![Jara-foto-001]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

“Debo indicar que me tocó ordenar alfabéticamente un listado de personas que debían presentarse en los regimientos del país y el cual fue leído mediante un bando militar. Este listado me fue pasado por el almirante Carvajal”, declaró más tarde Álvaro Puga, quien fue uno de los pocos civiles que participó en esos preparativos el mismo día 10 (1).

Puga se encontraría también en el ministerio de Defensa con el mayor Pedro Espinoza, quien vestía de civil y estaba a cargo del principal grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, unidad que había secundado la planificación secreta de los golpistas en esos meses de 1973.

En el cuarto piso del edificio, otro grupo, en el que destacaba Pedro Ewin Hodar (secretario del Estado Mayor de la Defensa Nacional) y el alumno de la Academia de Guerra, coronel Roberto Guillard (2), y que integraban también civiles, revisaba los borradores de los primeros bandos militares que se transmitirían por una cadena radial encabezada por la Radio Agricultura (de propiedad de la Sociedad Nacional de Agricultura, el principal gremio patronal agrícola).

Que allí estuvieran oficiales de la Academia Guerra, la llamada elite del Ejército, no era sorpresivo. Fueron esos oficiales los primeros que se integraron a la preparación del Golpe de Estado en las reuniones clandestinas con oficiales de la Fuerza Aérea y la Armada, que tenían el liderazgo. Ya desde el 7 de septiembre estaban informados de la inminencia del Golpe, por lo cual los alumnos de los tres cursos de la academia fueron destinados a distintas unidades para asegurarse de que el día definitivo fuera exitoso.

La importancia de la Academia de Guerra en el Golpe quedó nítidamente reflejada cuando Arellano le encomendó la organización del cuartel general de la Agrupación Santiago-Centro, al coronel Enrique Morel Donoso (3), director de la Academia de Guerra desde agosto, cuando el titular, Herman Brady, asumió la comandancia de la Guarnición de Santiago. Fue también ése el momento en que la academia se convirtió en el brazo armado de los golpistas en el Ejército, con informaciones que transmitía el coronel Sergio Arredondo González (4), profesor de la academia y uno de los primeros conjurados. Arredondo tendría también un rol preponderante en las acciones del Golpe como jefe del Estado Mayor de la Agrupación Santiago-Centro.

Fue así como ese día 10, Arellano Stark, Morel y Arredondo tomaron los últimos y sigilosos contactos con los jefes de las fuerzas que actuarían sobre La Moneda y Santiago: Escuela de Infantería, Escuela de Suboficiales, los regimientos Tacna, Yungay (de San Felipe), Guardia Vieja (de Los Andes), Coraceros (de Viña del Mar), Maipo (de Valparaíso) y Escuela de Ingenieros (de Tejas Verdes).

Ese mismo día 10, en las dependencias del Comando Administrativo del Ejército (CAE), el general Arturo Viveros (5), otro de los primeros partícipes de la preparación del Golpe, citaba al comandante Mario Manríquez Bravo, para ordenarle habilitar el Estadio Chile (ubicado en Pasaje Boxeador Arturo Godoy Nº 2750, entre la calle Unión Latinoamericana por el oriente y Bascuñan Guerrero, por el poniente) como campo de prisioneros. Antes de ocuparse del Estadio Chile, Manríquez debió cumplir una delicada misión el mismo día 11 de septiembre: hacerse cargo del entierro de Salvador Allende y de su autopsia, la que permanecería secreta por 28 largos años.

Al mayor Hernán Chacón Soto, otro de los oficiales de la Academia de Guerra, también se le encomendó la organización de los campos de prisioneros, bajo las órdenes del general Viveros. Pero la orden la había recibido antes: el 8 de septiembre.

Para entonces, el mando de los golpistas ya había decidido que el Regimiento Tacna sería el primer y principal centro de reclusión, pues hasta allí se llevaría a los que integraban las nóminas que había preparado el grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezado por el mayor Pedro Espinoza. El comandante del Tacna, coronel Luis Joaquín Ramírez Pineda, ya se preparaba.

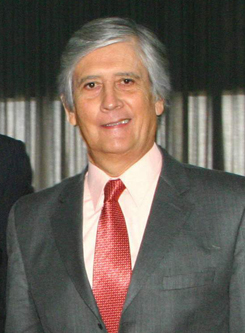

![MALOS]()

Manuel Contreras

Lo mismo hacía en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, el mayor Manuel Contreras Sepúlveda. Uno de los conscriptos de su escuela relató lo siguiente en el juicio que busca establecer quiénes son los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Víctor Jara:

“El 10 de septiembre de 1973, alrededor de las 19:00, llegó un helicóptero a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, donde venía un oficial de Marina, quien fue a conversar con el director de la escuela, coronel Manuel Contreras, y éste da la orden de formar en el patio. En la formación, se nos ordena que preparáramos nuestra mochila y armamento de guerra, que consistía en un fusil SIG, con cien tiros cada uno. Alrededor de las 20:00, nos fuimos a dormir y aproximadamente a las 02:00 del día 11 fuimos despertados por el cabo de servicio y se nos ordenó formar en el patio. El personal de planta estaba acuartelado. El coronel Contreras nos señala que íbamos a un combate y que no quería bajas de parte nuestra. Junto a mi sección, nos subimos a unos camiones institucionales y nos dirigimos a Santiago. Los que íbamos a Santiago eran: la Segunda Compañía, a cargo del capitán Germán Montero Valenzuela, integrada por la primera, segunda y tercera sección, a cargo de los tenientes Pedro Barrientos Núñez, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y [Jorge] Smith, respectivamente. Además de la Tercera Compañía, a cargo del capitán Víctor Lizárraga Arias, y la primera, segunda y tercera sección de esa compañía, a cargo del teniente Orlando Cartes Cuadra (6). A cargo de todo este contingente iba el mayor Alejandro Rodríguez Fainé” (7).

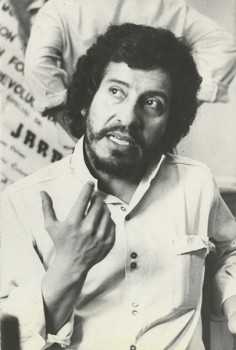

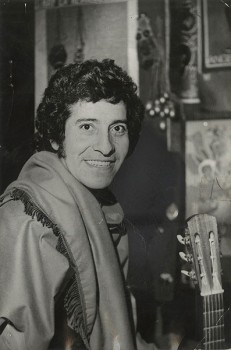

![Jara-foto-002]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El conscripto R.A., relata: “Una vez que llegamos a Santiago, nos dirigimos al Regimiento Tacna, pero éste estaba ocupado por el Regimiento Maipo, motivo por el cual nos llevaron a una cancha de básquetbol, en Arsenales de Guerra. Lo primero que nos dieron fue desayuno y alrededor de las 07:00 nos formaron y nos pasan un cuello de color salmón y un brazalete de color blanco con tortugas verdes y un oficial, de quien ignoro nombre y grado, nos indica que íbamos a derrocar al Presidente comunista Allende y el que no quiere ir que diera un paso al frente. Nos miramos con nuestros compañeros: nadie quiso salir. Posteriormente, la compañía que iba completa, nos dirigimos al costado del ministerio de Defensa [diario Clarín], tomamos posición de este edificio y comenzamos a tener fuego cruzado con francotiradores de otras azoteas”.

El relato del conscripto R.A. fue complementado por el del conscripto C.A.P.: “Después del desayuno, el teniente coronel Julio Canessa, comandante de Arsenales de Guerra, nos señala que habría un hecho importante en el país y el teniente Pedro Barrientos Núñez nos dio mayores detalles y nos indicó que el que no quería ir, que diera un paso adelante: obviamente no salió nadie. Posteriormente nos dirigimos hacia La Moneda, por calle San Diego, allanando todos los edificios de los alrededores del ministerio de Defensa” (8).

Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica, durmió poco y mal esa noche. A las 6:30, el repiquetear del teléfono lo hizo saltar de su cama. “Un grupo de civiles armados atacó las instalaciones de la radio de la universidad, inutilizando la antena”, fue el escueto anuncio que recibió. Luego de cerciorarse que no había heridos, Kirberg se fue directo a la universidad.

El ataque fue perpetrado por el contingente de la Armada apostado en la Estación Naval de Quinta Normal, desde donde el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, digitaba paso a paso el desarrollo de los planes golpistas. El día 10 de septiembre la Armada dispuso que un grupo de infantes de Marina y personal de Inteligencia se trasladara a Santiago. Entre ellos estaban los tenientes Miguel Álvarez y Jorge Aníbal Osses Novoa, del Servicio de Inteligencia de la Armada. En Santiago, ya se encontraba el oficial Pedro Castro Bustos, quien dependía directamente del capitán de fragata Víctor Vergara” (9).

En La Serena, otro grupo de militares del Regimiento de Artillería Nº 2, “Arica”, se preparaba para marchar a Santiago. Al mando de la Agrupación Serena se apostó el mayor Marcelo Moren Brito (10), segundo comandante del regimiento que dirigía el coronel Ariosto Lapostol, quien no viajó. Entre los escogidos estuvo el capitán Fernando Polanco, quien era el jefe de Inteligencia del regimiento y comandaba una compañía de infantería de unos 120 hombres.

Poco después de que el rector Kirberg ingresara a la UTE, el sector de calle Ecuador se convirtió en un hormiguero. Mientras las primeras tropas se desplegaban en el entorno, estudiantes y profesores recorrían patios y dependencias intentando obtener más información de lo que estaba ocurriendo. Desde radios a pilas que emergieron por doquier se podía escuchar los sones del himno de la Unidad Popular “Venceremos”, que la Radio Magallanes difundía una y otra vez acompañado de consignas para defender el gobierno.

Alrededor de las 10 de la mañana, Víctor Jara se despidió de su esposa, Joan Turner, y de sus hijas Manuela y Amanda, y salió de su casa en calle Piacenza Nº 1144. A sabiendas de que estaba en marcha un Golpe de Estado, decidió estar en su lugar de trabajo: la UTE. Joan recordará por siempre la imagen de Víctor con su pantalón negro y su suéter de alpaca negro, tomando las llaves de su renoleta para luego partir raudo en dirección a la universidad. Llevaba consigo uno de sus objetos más preciados: su guitarra.

Poco después, Víctor Jara ingresaba a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UTE, ubicada al frente de la casa central, allí donde trabajaba como investigador folklórico y director de teatro. Se fue directo a la oficina de Cecilia Coll, jefa del departamento de Extensión Artística, su amiga y compañera de muchas jornadas de cultura llevada a las poblaciones y fábricas. Y también de trabajo voluntario, en los que se descargaba harina y otros productos de primera necesidad que escaseaban.

“‘¿Qué hago?’, fue lo primero que me dijo. Lo vi llegar empuñando su guitarra y con su rostro preocupado. Pero me habló con esa convicción que me impresionaba, de estar profundamente convencido de lo que hacía ya sea en la música, en el teatro y en su actitud militante. Lo escuché en un momento hablar esa mañana con su mujer, Joan, lo que me reafirmó que Víctor tenía claro cuál era su responsabilidad ese día”, recuerda Cecilia en entrevista con la autora.

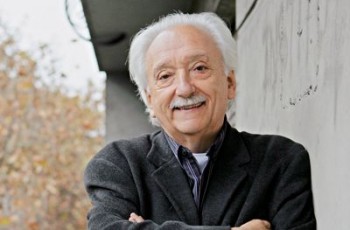

![Jara-foto-017]()

Estadio Chile.

Esa llamada fue confirmada por la esposa de Víctor Jara, Joan Turner, quien dijo: “Víctor me llamó por teléfono alrededor de las 11:30 para decirme que había llegado bien, a pesar del movimiento de tropas. Que estuviera tranquila y que cuidara a las niñas”.

Cecilia Coll no olvida que fue ella quien le dijo a Víctor que se fuera a la Escuela de Artes y Oficios, el edificio antiguo y de construcción sólida que podría resistir en mejor forma un ataque militar, ya que a esas horas se escuchaban muchos disparos. Para entonces, ya eran cientos los profesores y alumnos que permanecían en la UTE.

A esa misma hora ya habían sido liberados los oficiales que habían protagonizado el 29 de junio de 1973 la rebelión del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como el “Tanquetazo”. La asonada, un borrador del Golpe de Estado que se ejecutaría tres meses más tarde, dejó varios muertos y heridos, y fue organizada y llevada a cabo por un grupo de militares en concomitancia con el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Sus líderes fueron: el coronel Roberto Souper Onfray (11), quien era el comandante del Blindado Nº 2; el capitán Sergio Rocha Aros (12), comandante de la Compañía de Tanques del regimiento; el capitán Carlos Lemus y los tenientes Raúl Jofré González, Antonio Bustamante Aguilar, Mario Garay Martínez (13), Edwin Dimter Bianchi, René López Rivera (14), Carlos Souper Quinteros y Víctor Urzúa Patri. La mayoría estaba en prisión militar en distintas unidades de Santiago, acusados de sublevación y sedición.

La vorágine de los acontecimientos del 11 asfixió la liberación de los militares sediciosos. Pero el secreto se mantuvo largos años. Había motivos para ello. El principal: ocultar los nombres de quienes ordenaron las misiones que les fueron encomendadas a los oficiales que recién salían de la prisión militar, masticando el fracaso de su operación y de reconocida vocación violentista y de extrema derecha. Pero hubo otros hechos que rodearon esa liberación y que conectaron a esos hombres con el Estadio Chile y el destino de Víctor Jara.

Uno de esos oficiales fue el entonces teniente y hoy brigadier (R) Raúl Aníbal Jofré González, quien fue dejado en libertad en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, junto al también teniente sublevado Edwin Dimter Bianchi. Jofré relató:

“El 11 de septiembre, alrededor de las 18:00, me fueron a buscar y me trasladaron a la Comandancia de Guarnición, ubicada en el sexto piso del entonces ministerio de Defensa. El mismo día, a distintas horas, llegaron el resto de los oficiales que estábamos detenidos, con excepción del coronel Souper, a quien no vi. Al día siguiente fui enviado junto al teniente Edwin Dimter al Estadio Chile…” (15).

Otro oficial sublevado y liberado sí vio al coronel Souper esa mañana en el mando central del Golpe. El ahora coronel (R) Antonio Roberto Bustamante Aguilar (16), relata:

“El 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00, me comunican que estoy en libertad y me trasladan a Zenteno Nº 45 donde funcionaba el ministerio de Defensa. Fui directo al sexto piso, donde quedé en calidad de disponible junto con los demás oficiales que habíamos participado en el llamado ‘Tanquetazo’: coronel Roberto Souper, capitán Sergio Rocha, los tenientes Raúl Jofre, Edwin Dimter, Mario Garay y René López. En la tarde fuimos destinados a distintas unidades. Desconozco a qué unidad fue destinado el coronel Souper. El capitán Rocha fue enviado al Comando de Área Jurisdiccional de la Zona de Seguridad Interior (CAJSI) de Puente Alto, donde había estado preso (el entonces Regimiento Ferrocarrilero Nº 2); Jofré y López fueron enviados al Estadio Chile; respecto de Dimter, tengo dudas, y sobre Garay, me parece que fue enviado a la Segunda División del Ejército. Yo fui destinado al Comando de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior, o CAJSI de Santiago, que funcionó en el sexto piso, ala sur del ministerio de Defensa (Departamento Quinto, Asuntos Civiles). Todas las actividades de seguridad tanto de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como de Carabineros e Investigaciones, se subordinaban al CAJSI. El Departamento Quinto de Asuntos Civiles, al cual fui asignado, estaba a cargo del capitán de Ejército, Ramón Castro Ivanovic, alumno de tercer año de la Academia de Guerra” (17).

![Jara-foto-018]()

Edwin Dimter.

Pero hubo otro hecho que todos callaron por muchos años y que el teniente Edwin Dimter, otro de los sublevados y liberados, decidió revelar ante el tribunal 31 años más tarde, cuando la figura de Víctor Jara regresó con inusitada fuerza:

“Al mediodía del 13 de septiembre de 1973, todos los oficiales que habíamos participado en el alzamiento del 29 de junio, fuimos recibidos por el general Augusto Pinochet, quien nos dirigió unas breves palabras y luego nos dijo que íbamos a recibir instrucciones. Estábamos presentes en esa reunión: el coronel Roberto Souper, el capitán Sergio Rocha; y los tenientes Raúl Jofré, Antonio Bustamante, René López, Mario Garay y el que habla. A continuación, fui destinado al Estadio Chile, recinto al cual fui trasladado en un jeep el mismo día” (18).

La partida de Dimter y Jofré al Estadio Chile fue confirmada por el entonces teniente y ahora teniente coronel (R) Mario Garay Martínez, otro de los sublevados del Blindados Nº 2: “Los tenientes Jofré y Dimter fueron enviados al Estadio Chile… En mi caso, fui mantenido en la Segunda División para cumplir labores administrativas y a disposición de los oficiales superiores del Estado Mayor” (19).

A las 10:20, después de haber difundido por segunda vez el último discurso de Salvador Allende, la Radio Magallanes enmudeció para siempre. A las 11:52 caía la primera bomba sobre La Moneda. Víctor Jara evidenció el impacto y llamó a su esposa. Joan relatará más tarde que en esa conversación le dijo que estuviera tranquila, que intentaría regresar a la casa, pero más tarde…

Poco antes de las 14:00, las tropas de ocupación, encabezadas por el general Javier Palacios, con contingente del Tacna y de las Escuelas de Suboficiales e Infantería, ingresaron a La Moneda. A cargo de las cinco baterías del Regimiento Tacna, que luego descerrajaron el ministerio de Educación, estaba el mayor Enrique Cruz Laugier (20).

Palacios dijo más tarde que recibieron balazos desde el interior de La Moneda en llamas y que la rápida actuación de su ayudante, el teniente Iván Herrera López (21), evitó que fuera alcanzado por otros proyectiles. Y agregó en entrevista con María Eugenia Oyarzún: “El teniente Armando Fernández Larios me vendó con un pañuelo que yo mismo le pasé para cubrir la herida. ¿Por qué estaba allí? Creo que el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM) envió gente por su cuenta para identificar a los prisioneros”. Palacios tenía razón. Armando Fernández Larios pertenecía ya en ese momento al equipo de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que encabezaba el mayor Pedro Espinoza, grupo que había confeccionado la lista de dirigentes de personeros de la UP que había que hacer prisioneros como primera prioridad. Una tarea que los efectivos de Inteligencia del Estado Mayor del Golpe seguirían desarrollando después en el Estadio Chile.

Al interior de la UTE la gente se convulsionaba. El rector Kirberg aún no podía convencerse de que el palacio de gobierno ardía en llamas. De pronto, se escucharon gritos: “¡Al Paraninfo! ¡Al Paraninfo! ¡Ampliado general!”. En entrevista con la autora, Kirberg relata:

“Se realizó la asamblea. Estábamos todos juntos, profesores, alumnos, trabajadores. Habló el presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, quien llamó a detener el Golpe… La mañana había transcurrido de manera vertiginosa. Una delegación de profesores y estudiantes democratacristianos vino a decirme que se ponía a mi disposición. Cuando aún estábamos bajo el impacto del bombardeo, llegó una patrulla de infantes de Marina. Reclamaban por una bandera a media asta que alguien había puesto. ‘O la suben, o la bajan!’, ordenaron. Acordamos quedarnos en la universidad. Éramos alrededor de mil personas.”

La estudiante Iris Aceitón no olvida esos momentos: “El grito de la UTE traspasó las paredes del Paraninfo hasta elevarse en el cielo brumoso. Un gran escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Los rostros de mis compañeras estaban llenos de lágrimas. Nos abrazábamos… Los hombres no escondían su sobrecogimiento. Fueron muy pocos los que se fueron” (22).

Todos se organizan para lo que venía y que no era otra cosa que permanecer allí, en la casa que les daba identidad. Víctor Jara era uno más.

“Allí en el patio, junto a una gran columna de concreto, apoyado en su inseparable guitarra, diviso a Víctor Jara. Está con Patricio Pumarino. Me invitan a acercarme. Víctor me habla y lo abrazo agradecida”, recuerda Iris.

Poco después, un mayor de Carabineros al mando de una patrulla llegó hasta la UTE y le comunicó al rector que estaban acordonados: “Nadie puede salir, ni siquiera pasar de un edificio a otro, porque van a recibir fuego. Estamos en Estado de Sitio y ya entró en vigencia el toque de queda”, dijo escueto.

Víctor Jara, fiel a su carácter, había decidido quedarse. Como a las 16:30 se volvió a comunicar con su esposa: “Después de algunas dificultades logré hablar con él. Me dijo que no podría llegar a la casa por el toque de queda, que tendría que quedarse en la UTE esa noche, que esperaba verme en la casa a la mañana siguiente. Que me quería mucho… Esa fue la última vez que hablamos”, relata Joan Jara.

“Nos organizamos en dos grupos, uno de ellos en la Escuela de Artes y Oficios y otro en la casa central, repartidos en diferentes dependencias. De los que estábamos en la casa central, algunos se encontraban en el sector de los ingenieros industriales y otros en el Paraninfo. La casa central cuenta con subterráneo, por lo cual nos sentíamos seguros. Víctor Jara permaneció en la Escuela de Artes y Oficios, donde estaba el mayor grupo de personas. La noche la pasó en una de sus salas”, relató el dirigente estudiantil Mario Aguirre Sánchez (23).

Efectivamente, Víctor Jara permaneció en el Laboratorio de Física de la Escuela de Artes y Oficios de la UTE. El estudiante Juan Manuel Ferrari Ramírez también estaba allí y no lo olvidó:

“Esa noche me quedó grabada su expresión porque se veía muy sereno, preocupado y triste. Estaba abrazado a su guitarra lo que lo hacía muy particular, a diferencia de las demás personas que estaban asustadas o con pánico” (24).

Luego de que el rector Kirberg llegara a un acuerdo con un contingente de Carabineros para que a la mañana siguiente se desalojara la universidad en completa calma, se inició la noche más larga que se haya vivido en la Universidad Técnica. Ni Víctor Jara ni Kirberg ni ninguno de los estudiantes y profesores que habían decidido permanecer en la UTE, podían imaginar que a esas mismas horas y a todo motor los militares golpistas preparaban el Estadio Chile para recibir a sus primeros prisioneros. Y ellos serían sus próximos moradores.

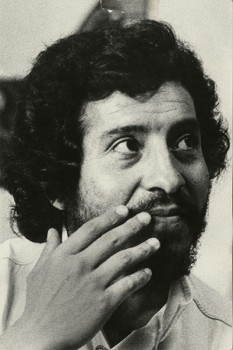

![Jara-foto-004]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El oficial David González Toro, del Comando Administrativo del Ejército, recibió una orden que lo ligó de por vida al Estadio Chile:

“El día 11 mi general Viveros me ordenó hacerme cargo de la intendencia de un centro de prisioneros que se iba a crear. Horas más tarde se me informó que debía concurrir junto al comandante Mario Manríquez, el mayor Sergio Acuña y los sargentos Sergio Etcheverry, Caupolicán Campos y el cabo Héctor Bernal, hasta el Estadio Chile. Cuando llegamos en horas de la tarde, no había ninguna persona… Cuando llegan los detenidos, tengo claro que había personal de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, del CAE y del Regimiento de Calama. Ignoro si había personal de otra unidad… Recuerdo haber visto al comandante Manríquez en una oficina de pequeñas dimensiones ubicada siguiendo un pasillo ancho, a un costado de unos baños” (25).

El mayor Hernán Chacón Soto recibió otras órdenes respecto al Estadio Chile:

“A eso de las 16:00 del 11 de septiembre, se me ordenó por intermedio del jefe del Departamento Habitacional del Comando Administrativo del Ejército, el teniente coronel Mario Pérez Paredes, que debía hacerme cargo de una sección de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En compañía del teniente coronel Pérez, debí trasladarme, con esta sección a cargo, hasta el Estadio Chile, constituyéndome en el lugar a eso de las 19:00, donde fui informado de que tenía a cargo la seguridad exterior del gimnasio… En esta labor y con esta sección permanecí hasta el día 15 de septiembre de 1973, según mi recuerdo, en que todos los detenidos del Estadio Chile fueron trasladados hasta el Estadio Nacional”.

Uno de los conscriptos de Tejas Verdes, M. C., relató lo que en esas horas ocurría en el Estadio Chile:

“Alrededor de las 19:00 del día 11 se nos ordena a toda la sección concurrir al Estadio Chile, a cargo del teniente Rodríguez Fuschloger y del teniente Jorge Smith Gumucio [y da los nombres de todos los sargentos, cabos y conscriptos que iban con él]. Al llegar observé varios buses con detenidos a los que bajaban con las manos arribas y eran apuntados por soldados. A mí se me ordenó apostarme en la entrada del estadio, ordenando la fila de detenidos que ingresaba. Esto duró varias horas hasta que el estadio estuvo casi lleno. De repente, junto a la fila de detenidos, vi a un hombre de avanzada edad y le permití descansar en el suelo. Fui sorprendido por el teniente Smith, quien me increpó y quiso mandarme detenido por desobediencia. Intercedió el teniente Rodríguez Fuschloger en mi favor. Posteriormente, me fui a descansar unas pocas horas en una sala en el segundo piso, y después, al regresar, el cabo R. me ordenó quedarme como centinela en la galería que estaba al frente de la entrada principal, en el pasillo que dividía la galería baja y alta” (26).

El conscripto R. A., de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, también afirma haber recibido la orden de concurrir al Estadio Chile a las 19:00 del día 11. Y recuerda que va toda su sección, la que era dirigida por el teniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger (27). Al llegar al estadio, dice que están con él los sargentos Víctor Heredia Castro, Exequiel Oliva Muñoz y los cabos Nelson Barraza Morales, Homero Reinoso Valdés, Carlos Sepúlveda Moreno, José Galdames Arteaga, Jaime Sepúlveda López y 38 conscriptos (da todos sus nombres). También iban los sargentos Sergio Montiel Díaz y Manuel Rolando Mella San Martín, que no eran de su sección, pero que sí estaban en el Estadio Chile:

“Una vez que llegamos al estadio, a un costado estaban unos buses de Carabineros con detenidos, esperándonos a que nosotros tomáramos posición en el recinto. Para custodiar el lugar nos dividimos en turnos de seis horas. Los cabos nos ordenaban dónde teníamos que estar como centinelas. Recuerdo que estuve apostado en la entrada principal, en el costado externo. Desde mi posición podía observar la entrada de los detenidos. Era una gran cantidad. Sus pertenencias personales las dejaban en un pañuelo o cualquier otra cosa en un costado de la entrada. Toda la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre llegaron detenidos. El día 12, alrededor de las 06:00, fui relevado y me fui a dormir, para asumir luego mi turno en el mismo lugar”.

No muy lejos de allí, al interior de la UTE, se vivían horas de terror: “Al final, éramos unos 600 docentes, estudiantes y auxiliares los que permanecimos en la universidad, la que fue tiroteada en forma persistente con arma de larga distancia durante toda la noche. Vehículos recorrían los alrededores disparando para atemorizarnos”, cuenta un estudiante de Ingeniería en entrevista con la autora.

Enrique Kirberg: “A la medianoche, llamaron de la Escuela de Artes y Oficios. Me informaron que había un herido: un camarógrafo, al que llamaban El Salvaje, había recibido un balazo en la espina dorsal que le comprometió los riñones. Estaba muy grave. Pedí asistencia hospitalaria, insistí frente a los militares, esperamos toda la noche… Nuestro hombre se nos murió… Y debo decir que no había armas dentro de la universidad y tampoco hubo resistencia. Se ha creado un mito: se cree que resistimos… Me da un poco de pena desilusionarlos”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, también recordó muy bien esos momentos en que fue herido el camarógrafo y fotógrafo de la revista Presencia de la universidad, Hugo Araya Araya, El Salvaje: “El rector hizo varios llamados solicitando una ambulancia para trasladar al herido. Fue inútil. Como a la una de la madrugada nos informaron que Hugo Araya había muerto desangrado”, relató ante la Comisión Rettig (28).

El grupo del Regimiento “Arica” que llegó desde La Serena para reforzar las operaciones militares del Golpe, estaba conformado por dos compañías de Infantería y una batería de Artillería formada por cuatro piezas al mando del mayor Marcelo Moren Brito. Su primera misión fue “desalojar y ocupar todas las dependencias de la UTE”.

“La información de inteligencia que manejaba la Guarnición Militar de Santiago era que al interior de esa casa de estudios había entre 300 a 500 personas, muchos de ellos armados. Personal de la Armada, dependiente de la Estación Naval de Quinta Normal, en conjunto con carabineros de la Comisaría de calle Ecuador, no habían logrado el desalojo, informando que habían recibido disparos desde el interior”, recuerda el subteniente (R) Pedro Rodríguez Bustos, quien participó de la ocupación de la UTE (29).

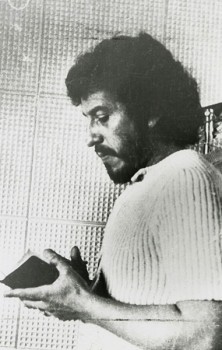

![Jara-foto-005]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

El oficial Fernando Polanco también forma parte del contingente que estaba listo para atacar la UTE, al mando del mayor Moren Brito: “Pernoctamos ese día en el Regimiento Buin. En la madrugada del día 12, a través de una orden que presumo fue dada por el comandante del Regimiento Buin, el coronel Felipe Geyger, todo nuestro grupo fuimos a allanar y ocupar el recinto de la Universidad Técnica del Estado…El mayor Moren era quien se entendía con la superioridad y recibía las órdenes directamente del comandante de la Agrupación Santiago-Centro. Nuestra misión fue únicamente evacuar el recinto y coordinar el traslado al Estadio Chile. Aproximadamente en octubre de ese año se creó la DINA, a la que pasó directamente y únicamente dentro de nuestra agrupación, el mayor Moren Brito” (30).

Lo que no dice Polanco, más conocido en el Ejército como “El Polaco”, es que en esos mismos días también estuvo a la caza de dirigentes de la Unidad Popular. Así llegó hasta el domicilio de Félix Huerta, uno de los miembros del comité asesor más secreto de Salvador Allende. Huerta estaba inválido y Polanco lo extorsionó para que entregara la identidad de sus compañeros a cambio de la vida de su hermano, Enrique Huerta (a quien, sin embargo, ya habían asesinado). Polanco, finalmente, no mató a Félix Huerta, pero siguió su carrera en servicios de inteligencia, en el BIE, el grupo más secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Otras muertes, entre ellas la del coronel Huber, miembro de la DINA, le serían adjudicadas a lo largo de los años. Huber fue asesinado cuando se descubrió la venta ilegal de armas a Croacia una vez recuperada la democracia.

Como a las 6:00 del día 12 de septiembre, Enrique Kirberg se cambió de camisa y se afeitó. Quería estar preparado para recibir a la delegación militar que ayudaría al desalojo:

“De repente sentí un estruendo terrible. Lanzaron un cañonazo hacia el edificio de la universidad. El obús abrió un boquete inmenso y estalló dos oficinas más allá de donde yo estaba. Quedé masticando trozos de concreto. Me asomé y vi tropas atrincheradas que disparaban hacia la universidad. Los vidrios del frontis se quebraron haciendo un ruido espantoso. Nos tuvimos que tender en el suelo para esquivar los disparos. Como el ataque no cesaba, tomé mi camisa blanca, me acerqué a la ventana y la saqué hacia fuera. Oí gritos: ‘¡Salgan con los brazos en alto!’. Una mujer empezó a llorar… Me escuché decir: ‘¡No es hora de llorar!’”.

“Aproximadamente a las 7:00, yo me encontraba en las oficinas de la administración, junto a unas cien personas y vimos cuando instalaron un cañón frente al edificio principal y tiraron tres obuses. Enseguida descargaron un ataque de ametralladoras durante más de 30 minutos. Por altoparlantes un oficial pidió que nos rindiéramos. Salió todo el mundo con las manos en alto y en fila india entre dos hileras de soldados armados”, relató el profesor Carlos Orellana (31).

Enrique Kirberg: “La gente empezó a salir con los brazos en alto, pero aún así no dejaban de disparar. Mi impresión fue que los soldados estaban más asustados que nosotros. En forma violenta obligaban a la gente a tenderse en el suelo. Yo también lo hice, pero el comandante me hizo parar a punta de culatazos y me gritó: ‘¡Así que tú eres el rector, tal por cual! ¡Ahora vas a ver lo que es la autonomía universitaria!’. Violentamente me tomó de un brazo, me tiró contra una pared, amartilló su arma y me apuntó: ‘Tienes 15 segundos para decirme dónde están las armas, ¡de lo contrario disparo!’. Tuve muy claro que estaba frente a mi universidad, profesores y estudiantes me escuchaban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero muy sereno respondí: ‘Las armas de la Universidad son el conocimiento, el arte y la cultura’. Pasaron los 15 segundos y el hombre que me apuntaba no apretó el gatillo. Llamó a un soldado y le dijo: ‘¡Apúntalo!, y si no dice dónde están las armas, tú sabes…’. Dispararon un segundo cañonazo y luego se llevaron el cañón hacia la Escuela de Artes y Oficios. Mi gente seguía tendida en el suelo. El soldado seguía apuntándome, se oían gritos y órdenes mientras las tropas derribaban puertas y ventanas y entraban disparando a los edificios”.

Apenas ingresaron, los militares pidieron que se identificaran los dirigentes estudiantiles. Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, lo hizo. Fue separado inmediatamente y los golpes se iniciaron. “¿Dónde están las armas?”, era el grito que se repetía:

“Me golpeaban y me amenazaban de muerte. Me dispararon en dos oportunidades a un costado para que me decidiera a hablar. Yo insistía en que en la universidad no había armas. En ese momento llegaron a informarle al oficial al mando que se estaba produciendo un enfrentamiento en la Escuela de Artes y Oficios. Yo le pido a este militar que me permita concurrir para evitar una matanza. Acepta. Llego al lugar, pidiéndole a los estudiantes que abandonen la escuela, asegurándoles que no se les dispararía, comenzando a salir principalmente funcionarios. Luego soy llevado hasta otro sector, donde hago lo mismo, pero los estudiantes no alcanzan a salir pues los militares ingresan violentamente, disparando. Pido al oficial al mando que cesen los disparos para evitar muertes innecesarias. Se detienen los disparos y comienzan a salir estudiantes. Pero los militares continúan los disparos” (32).

El estudiante Boris Navia Pérez relata: “Los militares sacaron a estudiantes, profesores y funcionarios, hombres y mujeres, y entre culatazos nos obligan a tendernos en la calle, frente a la casa central, incluyendo al propio rector. En este lugar, permanecimos durante toda la mañana y parte de la tarde. A lo lejos se veían bultos acostados, lo que hizo pensar al vecindario que estábamos todos muertos. Entre estas personas, también se encontraba Víctor Jara” (33).

Muchos de los estudiantes y profesores que permanecieron en la UTE vieron a Víctor Jara tendido en el suelo y con las manos en la nuca, como todos sus compañeros. Así lo recuerda uno de los estudiantes que fue hecho prisionero:

“Nos trasladan a la cancha de baby fútbol de la Escuela de Artes y Oficios. Víctor queda en mi misma fila. Pasaron horas antes de que nos hicieran subir a los buses. Nos colocaron de rodillas en el suelo de la micro, con la cabeza agachada y las manos en la nuca. Víctor viajó en la misma micro que yo”.

Mario Aguirre Sánchez: “La actuación de Osiel Núñez logró disuadir a los militares y los convenció de moderar su comportamiento para que la gente pudiera salir y no ser ametrallada. En una cancha de la Escuela de Artes se nos mantuvo en el suelo, siendo golpeados por los militares que nos custodiaban mientras se allanaban diferentes dependencias. No hubo resistencia. Cerca del mediodía, termina el allanamiento y comienza el traslado de los detenidos en unos buses. Nos condujeron con la cabeza agachada, para evitar que viéramos el lugar de detención”.

Enrique Kirberg: “Después, me subieron a un jeep. A un costado de la calle, las mujeres con los brazos en alto formaban una fila. Alguien sacó a mi mujer de la fila para que se despidiera. Nos dimos un apretado abrazo. No la volvería a ver en largos once meses…”.

![Jara-foto-006]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El rector Kirberg fue llevado al Regimiento Tacna, donde escuchó fusilamientos y se convenció de que muy pronto sería su turno. “Y como soy enemigo de las cosas tragicómicas, dudaba en si gritar algo o no antes de la descarga. Noté que tenía el cuerpo húmedo y el corazón me latía con rapidez. Quise sacar un papel y dejar un mensaje a mi familia… Me arrepentí… Cuando ya estaba preparado, me vinieron a buscar y me subieron a un jeep”. De allí fue llevado a un subterráneo del ministerio de Defensa, donde nuevamente presenció golpes e insultos. “De rodillas, vi a un cabo que recorría el recinto con un yatagán en la mano. Un oficial me sacó, me subieron a un jeep y me llevaron al Estadio Chile”.

Cuando los prisioneros de la Universidad Técnica llegaron al Estadio Chile en las últimas horas de la tarde del 12 de septiembre, fueron recibidos por un contingente militar cuyas características recuerda el entonces suboficial del Regimiento Arica de La Serena, Pedro Rodríguez Bustos, quien había participado en el asalto a la UTE:

“Quienes recibieron a los detenidos de la UTE en el Estadio Chile fueron el capitán Rafael Ahumada Valderrama, el capitán Joaquín Molina Fuenzalida [quien fue asesinado el 9 de noviembre de 1988] y el subteniente Jorge Herrera López [todos del Regimiento Tacna]. A estos oficiales los pude observar en los momentos en que me tocó entregar los detenidos de la UTE el 12 de septiembre. Ellos recibieron a los prisioneros en su calidad de encargados del recinto. El capitán Ahumada era oficial de Inteligencia, por lo que presumo le tocó participar en los interrogatorios con otros oficiales del Tacna”.

Un régimen de terror

Entre los casi 600 prisioneros de la Universidad Técnica que llegan al Estadio Chile, hay una joven de 16 años, estudiante de 4º Humanidades del Liceo Darío Salas (ubicado en Avenida España). El día 11, con algunos de sus compañeros de colegio, Lelia observó estremecida y a la distancia el bombardeo a La Moneda. Poco después, junto a otros 12 liceanos, decidieron partir a la Escuela Normal Abelardo Núñez, ubicada a pocas cuadras de la UTE. Allí pasaron la noche.

A las 6:00 de la mañana siguiente, irrumpió un contingente de carabineros en la escuela y los detuvieron. Permanecieron tendidos en el suelo de la calzada, boca abajo y manos en la nuca durante unas dos horas. De improviso, los carabineros los hicieron parar y los llevaron hasta el frontis de la UTE, donde los entregaron a un grupo de militares con brazalete color naranja. Lelia no olvida a ese sargento que les dio de comer y los hizo pasar a una casa para que pudieran llamar por teléfono a sus familias y entrar al baño. Por la conversación supieron que venían de La Serena (Regimiento “Arica”). No sabían que muy pronto ingresarían al infierno. Lelia recordó:

“Al ingresar al Estadio Chile, nos colocan en una fila con las manos en la nuca y saltando. A la entrada había cuatro o cinco mesas atendidas por personas de civil que vestían terno y corbata. Preguntaban nuestros nombres, militancia y el por qué de nuestra detención. También nos quitaban nuestra cédula de identidad, la que después debíamos retirar en el ministerio de Defensa, según nos instruyeron. Nos separan: los hombres a una galería, las mujeres a otra. En la tarde del día 12, un funcionario de Ejército nos dio un discurso: dijo que los días del marxismo habían terminado…”

El estudiante de la UTE Mario Aguirre Sánchez, también recordó esa arenga: “Un militar que se identificó como el encargado del recinto, tomó un micrófono e hizo una arenga diciendo que él tenía autorización para matar y no quería ser privado de ese gusto. Nos intimidó diciendo que los soldados también contaban con esa autorización con las ametralladoras que disparaban 30 proyectiles por segundo y eran conocidas como ‘las sierras de Hitler’ ya que cortaban a los que asesinaban”.

![Jara-foto-023]()

Pedro Barrientos.

Años más tarde (2004), el coronel Mario Manríquez Bravo (34) reconocerá en un careo: “Es efectivo que les manifesté a los prisioneros que estas armas se habían conocido en la Segunda Guerra Mundial como ‘las sierras de Hitler’, caracterizadas por una cadencia de tiro alta que podían cortar una persona en dos”.

El conscripto C.E., de la dotación de Tejas Verdes, ingresó al Estadio Chile alrededor de la 11:00 del 12 de septiembre. Recuerda: “Iban llegando camiones con prisioneros. El teniente Pedro Barrientos nos ordena formar un cordón para la fila de detenidos a los que muchos dan culatazos. Una vez que los detenidos ingresaron al estadio, el sargento Mella nos distribuyó en diferentes sectores para custodiar a los presos, ubicados en la platea y en la cancha, ya que en la galería había una ametralladora punto 30, a cargo de un soldado que tenía la orden de disparar en caso de cualquier cosa. A mí me correspondió estar en el costado sur poniente de las galerías, donde se encontraban alrededor de unos 70 extranjeros de distintas nacionalidades [Y da los nombres de los oficiales Jorge Smith Gumucio, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y Jorge Garcés Von Hohenstein, que los comandaban (35)]. La estadía en el recinto no era buena, ya que no recibimos comida durante unos tres días y menos los detenidos, además que no había agua y los baños eran insalubres”.

Enrique Kirberg: “Apenas llegué al Estadio Chile, me ubicaron contra la pared, con los zapatos pegados a la muralla y los brazos en alto. Un soldado me apuntaba. Vi llegar más gente, en fila y con las manos en alto y trotando. Vi pasar a Víctor Jara a mi lado. Me dirigió esa sonrisa ancha que lo caracterizaba. Le hice señas con mi mano… Una hora más tarde me subieron a otro jeep y me llevaron de regreso al Regimiento Tacna (36)”.

El profesor de la UTE Carlos Orellana también está manos en la nuca en la fila de prisioneros que esperan su ingreso al estadio: “Éramos varios miles de prisioneros. Los militares habían constituido grupos y cada detenido llevaba un número. Víctor Jara quedó en mi grupo. Vi cuando un oficial lo golpeó. Parece que el oficial lo reconoció, se acercó a él y le dio un puñetazo en el rostro. Víctor recibió el golpe sin caerse. El oficial llamó a unos soldados y les ordenó que se lo llevaran. Eso sucedió en los corredores del estadio. Los soldados tomaron a Víctor por los brazos y lo condujeron al subsuelo. Antes de este incidente Víctor no presentaba ninguna herida”.

![Jara-foto-007]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El profesor Ricardo Iturra Moyano: “A la llegada al Estadio Chile, en la misma fila que yo, unas quince personas más adelante, estaba Víctor Jara. En el momento en que ingresaba al estadio, un uniformado lo detuvo y lo proyectó violentamente contra el muro, mientras lo insultaba y le propinaba golpes… Después, cuando Víctor Jara vino a sentarse frente a mí, noté que llevaba las manos adelante, con los dedos encogidos y parecía sufrir terriblemente” (37).

El profesor de la UTE César Fernández Carrasco también estaba en esa fila de prisioneros: “Víctor Jara se encontraba en la fila cuatro o cinco hombres detrás de mí. Un soldado lo identificó e informó a su superior. Víctor Jara fue retenido por varios soldados y golpeado. Su pecho fue golpeado tan fuerte con las culatas de los fusiles que cayó al suelo… ” (38).

Julia Fuentes dice no haber visto a Víctor Jara al interior del Estadio Chile, pero como casi todos los conscriptos, soldados y oficiales que dominaban el recinto, supo que allí estaba. Julia no era una prisionera, aunque en cierto sentido también lo fue. Porque Julia era cocinera del estadio antes del día 11 de septiembre y el 12 llegó hasta su casa una patrulla militar que la condujo directo al recinto deportivo. Durante un mes, sin derecho a salir, cocinó para los oficiales y algo para los conscriptos a cargo del Campo de Prisioneros. Ingresó escoltada al local que ella tanto conocía, por un pasillo ubicado al costado derecho de las boleterías. Le advirtieron que caminara al frente sin mirar:

“Fue inevitable, lo hice…había un grupo de hombres semidesnudos, tirados en el suelo, amontonados uno encima del otro. No supe si estaban vivos o muertos, pero la piel se las vi de color muy oscuro, no pudiendo precisar si era por hematomas o moretones. Vi también manos, muchas manos que se agitaban y pedían agua. Subí al segundo piso directo al casino y a la cocina y por donde transité no tenía visión a la cancha. En el comedor comían los militares, pero en mesas separadas los oficiales. Los primeros 15 días dormí en una colchoneta en la misma cocina. Después me dieron una pieza. Recuerdo haber visto desde la cocina cuando los soldados juntaban todas las mesas del comedor y de sus bolsillos sacaban puñados de billetes que habían robado a los prisioneros. Recuerdo haber visto en un pasillo a prisioneros que eran empujados por los soldados que les clavaban las bayonetas. También haber sentido muchos disparos al interior todo el día, tanto de fusiles como de ametralladoras, las que reconocía por su tableteo inconfundible…Varios días después que me llevaron al estadio, un soldado me comentó secretamente en la cocina: ‘Se nos terminó el cantante Víctor Jara, porque lo mataron’. Ese mismo soldado me comentó días después en privado: ‘Esta noche van a sacar del estadio 40 camiones cargados con muertos que van a ir a dejar al Cerro Chena’” (39).

El dibujante técnico Guillermo Orrego Valdebenito no fue hecho prisionero en la UTE, pero él sí vio a Víctor Jara en el Estadio Chile. En 1973 trabajaba en la empresa Standard Electric, ubicada en el cordón industrial Vicuña Mackenna. Fue detenido en Textil Progreso en la tarde del 12 de septiembre junto a otros 60 trabajadores, los que fueron llevados en buses al Estadio Chile por carabineros y personal de Ejército:

“Aproximadamente el 13 o 14 de septiembre recuerdo haber pasado junto a Víctor Jara, a quien reconocí inmediatamente puesto que, además de ser un artista reconocido, se desempeñaba como profesor en la UTE donde yo tomaba clases vespertinas de dibujo técnico. Se notaba a simple vista que había sido maltratado y muy golpeado en la cara, aunque se encontraba de buen ánimo. Víctor estaba rodeado de estudiantes y gente de la UTE. Muy cerca de ellos, estaba un grupo proveniente de la CORFO”.

Uno de esos profesionales detenidos en la sede de la Corporación de Fomento de las Producción (CORFO), el ingeniero Julio Del Río Navarrete, recuerda:

“El 12 de septiembre fui detenido en la oficina central de la CORFO, ubicaba en Ramón Nieto con Moneda, junto con los demás profesionales que allí estábamos, entre los cuales puedo citar a Alfredo Cabrera Contreras, ingeniero comercial; Hugo Pavez Lazo, abogado; Gustavo Muñoz López, ingeniero comercial, y otros cuyos nombres no recuerdo. Fuimos trasladados a pie por el centro de Santiago hasta La Moneda y enviados al ministerio de Defensa, donde fuimos interrogados y golpeados en los subterráneos. En la tarde del día 13, fuimos trasladados al Estadio Chile en microbuses. Ingresamos por el acceso de calle Unión Latinoamericana, en donde vimos por primera vez al oficial Mario Manríquez, quien nos recibió y preguntó de dónde veníamos. Cuando le respondimos, dijo que nosotros éramos los ‘ideólogos del sistema o del gobierno’ y que éramos comunistas. Desenfundó una pistola, pasó bala, me la puso en la sien y preguntó cuál era mi militancia. Al responderle que era independiente, dijo que estaba mintiendo y que ahora todos éramos independientes. En ese momento sacaron el cadáver de un niño que no debe haber tenido más de 12 o 13 años, a lo cual Manríquez nos dijo que nos iba a pasar lo mismo si no decíamos la verdad. Luego nos envió al subterráneo donde había un grupo de ocho oficiales jóvenes con boina roja. Nos colocaron contra la muralla. Nos amarraron las manos atrás y nos golpeaban en la espalda con puños y pies. Un oficial nos golpeaba con un linchaco. Nos preguntaban dónde se encontraban las armas y especialmente por el paradero de Pedro Vuscovic, quien había sido ministro de Economía y hasta ese momento vicepresidente ejecutivo de la CORFO. Incluso preguntaban por la remuneración que recibíamos. Hasta que llegó Mario Manríquez, comandante del recinto, acompañado de su plana mayor, formada precisamente por los oficiales que nos golpeaban. Se produjo un diálogo que duró aproximadamente dos horas, en donde se discutió y conversó acerca del gobierno de la Unidad Popular. Le hice presente a Manríquez que yo estaba a cargo de la parte logística que abastecía al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo cual había tenido mucho contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que además cumplía por instrucciones directas del Presidente de la República. En medio del diálogo, Manríquez dijo que nosotros éramos ‘recuperables’. En la conversación intervino un oficial que manifestó haber estado preso hasta el día 11 de septiembre por los hechos conocidos como el ‘Tanquetazo’, igual situación de otros de los oficiales, dijo. Como le manifestáramos a Manríquez nuestra preocupación por los robos reiterados de los que habíamos sido objetos, éste dijo que se hacía cargo. Le entregamos nuestro dinero y él le entregó a Alfredo Cabrera una tarjeta donde figuraba su lugar de trabajo habitual: el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, ubicado en Alameda al llegar a Portugal. Nos dijo que concurriéramos después a buscar el dinero a este lugar y que nos lo devolvería. Y así ocurrió efectivamente, cuando recuperamos la libertad. Una vez que terminó la conversación, Manríquez ordenó que nos trajeran comida y nos dieran unas colchonetas para dormir, ante el reclamo de los oficiales. Nos dormimos. Pasado un tiempo que no puedo precisar, fui despertado por Souper, un oficial de contextura delgada, baja estatura y rostro muy fino. Dijo que debíamos subir a las graderías porque allí corríamos peligro…Entendimos de inmediato: ya habíamos experimentado el interrogatorio. Una vez que nos subieron a las graderías, fuimos situados en las del lado norte, donde se encontraba un grupo seleccionado de prisioneros. Allí estaba también Víctor Jara. Se encontraba solo, sin gente a su alrededor y en la parte alta, cerca de una caseta de transmisión. Horas antes, cuando aún estábamos en el subterráneo, lo había divisado en un camarín. Su cara era muy conocida. Estaba muy mal, golpeado y con un ojo prácticamente cerrado. Con mis compañeros decidimos ir a verlo para saber qué necesitaba. Tenía su rostro hinchado por los golpes y un ojo cerrado, parece que el derecho. Sus manos no las podía mover, se le notaban fracturadas, hinchadas y llagadas. Permanecimos con Víctor alrededor de una o dos horas hasta que a nosotros nos bajaron a la cancha para ser trasladados al Estadio Nacional” (40).

![Jara-foto-008]()

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El dibujante técnico Guillermo Orrego fue testigo de otro hecho que grafica lo que en esas horas vivían Víctor Jara y los más de cinco mil prisioneros del Estadio Chile:

“En una oportunidad, un militar me mandó a la enfermería con otro detenido que tuvo un ataque de nervios y que trabajaba en Textil Progreso. En la enfermería, como asimismo en el foyer que da al acceso del estadio, perpendicular a la Alameda, pude ver a varias personas tendidas en el suelo que no se movían. Podrían haber sido alrededor de 20. Algunas estaban cubiertas con sábanas blancas, pero todos estaban ensangrentados. Escuché algunos quejidos. Nadie los custodiaba. Los oficiales a cargo eran del Ejército, usaban uniforme verde oliva con boinas de color rojo granate. El militar a cargo del recinto era un oficial que habrá tenido entre 40 y 50 años, de bigote y un poco corpulento, al que posteriormente reconocí en la prensa como un oficial de apellido Manríquez. Había otros oficiales, más de 20, que se distinguían porque daban órdenes y se imponían por su voz de mando. Algunos de ellos llevaban boina negra y otros una especie de quepis color verde oliva. Con mayor certeza recuerdo a un oficial de boina negra, bigote grueso y negro y tez morena, quien disparó una ráfaga de metralleta al aire y a otro que se autodenominó ‘El Príncipe’, ya que cuando se dirigía a los prisioneros no tenía necesidad de usar micrófonos: decía que tenía ‘voz de príncipe’. Era un oficial alto, de contextura mediana, tez muy blanca, sin bigote, cabello rubio y liso. No recuerdo que usara boina ni quepis. Portaba un linchaco con el que les pegaba a los detenidos, siendo especialmente cruel y vulgar en su trato” (41).

Avanzada la investigación judicial y cuando ya el comandante Mario Manríquez no pudo seguir negando los muertos en el Estadio Chile y tampoco que él era el oficial al mando, afirmó:

“Al momento de constituirme en el Estadio, llamé por teléfono a mi superior jerárquico del CAE, el coronel Martínez, a quien le informé que estaba operando personal de Inteligencia en el subterráneo del Estadio, que pertenecía a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Me ordenó que los dejara funcionar, ya que éstos realizaban una labor importante considerando el estado del país…Tengo la certeza interna de que la gente de Inteligencia del subterráneo también retiraba prisioneros y los sacaba fuera del estadio, puesto que tenían sus propios vehículos y no había ningún control sobre ellos: obedecían solamente a sus mandos institucionales. Recuerdo que uno de los tenientes jóvenes del Regimiento Blindado siempre andaba con un linchaco. No es parte del entrenamiento del Ejército el uso de un arma como el linchaco” (42).

“Había un teniente de características germánicas, de boina granate, quien era muy loco y golpeaba mucho a los detenidos. Los mismos soldados y cabos se preocupaban por él, ya que no se sabía su reacción. Nadie aprobaba su acción, pero al ser oficial nadie le decía nada. Incluso el comandante, el coronel Manríquez, no sabía qué hacer con él. Los conscriptos le decían ‘El Príncipe’”, relata un soldado en el expediente del caso.

A la joven estudiante Lelia le costó años sacarse la voz y las manos de “El Príncipe” de encima: “Estuve en el Estadio Chile hasta el 18 de septiembre. Durante esos días sufrí múltiples vejámenes, agresiones sexuales y torturas en sesiones de interrogatorios. Los interrogatorios se hacían en los camarines y baños del estadio, y los interrogadores cambiaban. Entre ellos recuerdo a uno que llamaban ‘El Príncipe’, el que me torturó en varias ocasiones” (43).

Uno de los prisioneros del Estadio Chile complementa los relatos y describe a ‘El Príncipe’: “Alto y rubio y con pañuelo naranja al cuello. Alardeaba con voz potente que ahora tendrían que pagársela estos marxistas por haberlo tenido detenido el 29 de junio [el día del ‘Tanquetazo’]”.

Y sí, precisamente en el Estadio Chile estaba un grupo de los oficiales que protagonizaron la rebelión del Regimiento Blindados Nº 2. Habían sido destinados al campo de prisioneros apenas fueron liberados el mismo día 11, ya que se encontraban procesados por el delito de sublevación militar. Interesante resulta contrastar las declaraciones de los testigos acerca de la descripción física de “El Príncipe”, con la que hizo el entonces teniente y hoy brigadier (R) y próspero empresario Raúl Jofre, de los oficiales que afirmó que lo acompañaban en el Estadio Chile Edwin Dimter, Rodrigo Fuschloger y Luis Bethke Wulf (44). Jofré, también protagonista de la rebelión del Blindado Nº 2, dijo:

“Edwin Dimter era delgado, alto, tez blanca rubio y con voz potente y fuerte. Debe haber tenido una estatura de un metro ochenta y cinco centímetros, y no creo que haya utilizado boina granate, debe haber utilizado quepis. Luis Bethke, del arma de Infantería, era fornido, un poco más bajo que Dimter, de tez blanca, pelo rubio y con un tono de voz fuerte. Rodrigo Rodríguez Fushlocher era alto, de un metro noventa centímetros, había sido seleccionado nacional de básquetbol, tenía el pelo castaño oscuro y no era de tez blanca… Recuerdo a estos oficiales porque con Rodríguez Fuschlocher y Bethke dormíamos en la misma pieza en el estadio”.

El brigadier (r) Raúl Jofré (45), quien no recordó ante la justicia que hubiera ametralladoras emplazadas en la parte alta del Estadio Chile, sí hizo acopio de su memoria y afirmó:

“El oficial que puede responder a estos rasgos es Edwin Dimter (46), con quien serví un año en el Regimiento Blindado, pero siempre tuvimos una relación estrictamente profesional y no fuimos amigos. La personalidad de Dimter era la de una persona de difícil trato, muy inteligente, pero con poco criterio y tenía una gran prestancia física. No tengo muy claro qué actividades desarrolló en el Estadio Chile” (47).

![Jara-foto-009]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

En el proceso, Dimter negó toda relación con ‘El Príncipe’. Dijo que mientras estuvo en el Estadio Chile utilizó “tenida de combate: parka reglamentaria de color gris azulino y como cubrecabeza el quepis del reglamento. No usé boina”. Y repetirá: “Yo no soy el oficial que se ha descrito ni tampoco maltraté ni di muerte a prisionero alguno en el Estadio Chile”. Y a continuación se explayará sobre otros oficiales que podrían corresponder a esas características:

“Un teniente menos antiguo que yo, de apellidos Rodríguez Fuschlocher, que era de Concepción y basquetbolista, más alto que yo, de contextura atlética y de pelo castaño claro. Asimismo, había otros dos oficiales que tenían apellidos alemanes: el teniente Bethke, quien era como de mi estatura, delgado y de cabello claro. El otro oficial, era un teniente más antiguo que yo, de apellido Haase [se refiere a Nelson Haase (48), de Tejas Verdes que sí estaba en el Estadio Chile], del arma de Ingenieros, quien se encontraba en Santiago en tratamiento médico en el Hospital Militar por una enfermedad relacionada con la salud mental, según él me refirió” (49).

Pero el conscripto C.A., de la dotación de Tejas Verdes, sí vio al teniente Edwin Dimter (50) torturar y asesinar a un prisionero: un joven al que describe “bien vestido y con apariencia de provenir de una familia de buena situación económica, que decía ser estudiante de Arquitectura”. Dimter había llegado con un block de dibujos que pertenecía al joven y lo acusó de “hacer planos de instalaciones militares”. El conscripto fue testigo de cómo Dimter lo interrogó en alemán, para luego asesinarlo “de un disparo en su cabeza con un fusil SIG”. C.A. recordó la escena que siguió y que le quedó grabada: “Saltó masa encefálica del joven a la pared… Luego, el teniente Dimter le sacó el reloj marca Seiko que el joven portaba en su muñeca, y se lo entregó al comandante Manríquez diciéndole: ‘¡Es un trofeo de guerra!’”.

Un incidente ocurrido alrededor del 14 de septiembre conmocionó a los conscriptos de Tejas Verdes. Casi todos lo recuerdan:

“Cuando estaba de servicio fui relevado por otro conscripto y me dirigía hasta el pasillo de las galerías, cuando escucho un disparo y concurro hacia donde se había producido, observando que el soldado M. le había disparado a un joven que se había abalanzado contra él, quedando el soldado muy mal anímicamente”, recuerda el conscripto C.E.

El autor del disparo también lo relató: “Aproximadamente el 15 de septiembre, alrededor de las 20:00, un detenido que había sido fuertemente golpeado por otros funcionarios, trato de quitarme el fusil SIG, forcejeando con él pues trataba de sacármelo. Instintivamente se me escapó un tiro, dándole en el pecho o en el estómago. Fui llevado hacia la salida por un grupo de funcionarios de Ejército de distinto grado. Incluso llegó el jefe del recinto, el coronel Manríquez, quien me señaló que estaba bien lo que había hecho, ya que el detenido podía haberme quitado el fusil y habría sido un mal mayor”.

Víctor no vuelve a casa

Joan Jara esperó ansiosa el regreso de su esposo. Pero Víctor Jara no regresó el 12 de septiembre. Junto a sus hijas intentó seguir el curso de los acontecimientos desde su hogar. Hasta que en la tarde, la televisión le dio la noticia de que la Universidad Técnica había sido tomada por los militares y que “un gran número de extremistas había sido detenido”. El jueves 13 se enteró que profesores y alumnos de la UTE habían sido llevados al Estadio Chile. Esa misma tarde recibió un llamado:

“A las 16:30 un muchacho llamó por teléfono. Me dijo que él había estado en el Estadio Chile, que había podido salir y que tenía un recado para mí de Víctor. El último mensaje que me mandó Víctor fue que tuviera valor, que cuidara a las niñas, que él pensaba que no iba a poder salir del estadio, que pensaba en nosotras… Estábamos encerradas en la casa sin saber qué hacer, sin información”.

Joan Jara jamás mintió. Cada uno de sus testimonios se apegaron siempre a la verdad. Años más tarde aparecería esa última persona que le transmitió el mensaje de su marido: Hugo González González

“Fui detenido el 12 de septiembre en la vía pública por toque de queda y llevado al Estadio Chile. El 13 de septiembre me encontré con Víctor Jara en una especie de pasillo, a un costado de la cancha. Estaba solo y sentado, sin custodia militar, con señales físicas de haber sido muy golpeado, siendo las de su rostro las heridas más notorias. Me acerqué a hablar con él. Me contó que había sido detenido en la Universidad Técnica y que había sido reconocido en el estadio por el comandante del recinto: un militar con bigotes, un poco macizo, de pelo negro y de mediana edad. Que este militar lo había apartado de los demás detenidos, siendo posteriormente sometido a apremios físicos por el mismo oficial. Víctor Jara me indicó que fue amenazado por el comandante del Estadio Chile, sin precisarme qué tipo de amenaza. Y me solicitó que llamara a su cónyuge, Joan Turner, a fin de comunicarle dónde se encontraba su renoleta, la que había dejado estacionada en las cercanías de la Universidad Técnica. Salí libre el 14 de Septiembre de 1973. Ignoro si Víctor Jara seguía en el lugar donde lo vi, ya que con posterioridad a nuestro primer encuentro solo lo divisé una vez más, en el mismo sitio, sin poder precisar el día exacto. Luego de salir en libertad, cumplí con lo que le había prometido a Víctor Jara y le di su recado a Joan Turner. La llamé desde un teléfono público que estaba en la Alameda al número que Víctor Jara me señaló. Le dije a la señora Turner la ubicación de la renoleta y ella me preguntó por el estado de Víctor. Le respondí que se encontraba bien… (51)”.

La amenaza que recibió Víctor Jara y que guardó en su memoria Hugo González, tuvo otro testigo: Wolfgang Tirado, entonces prisionero en el Estadio Chile:

“En la mañana del 13 de septiembre pude cambiarme de ubicación en el Estadio Chile y acercarme a las rejas donde tenían lugar los procedimientos de liberación. Allí vi nuevamente a Víctor Jara. Advertí que estaba conversando con un oficial de Ejército que lo había reconocido. Vi que lo empujaron y le dieron golpes con los pies. Recuerdo que el oficial hizo un gesto con su mano a través de su cuello, indicando a Víctor que le cortaría la cabeza. El oficial ordenó a dos soldados que lo llevaran aparte. En ese momento fue que le dieron puntapiés y culatazos. No volví a ver a Víctor después de eso” (52).

![Jara-foto-010]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El arquitecto Miguel Lawner también vio a Víctor Jara el 13 de septiembre. Lawner, quien era el principal directivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), había sido detenido en su oficina, donde permaneció junto a otros trabajadores de la misma entidad hasta el 12 de septiembre. Fue llevado al Estadio Chile y salió de allí gracias a la intervención del general Arturo Viveros, a raíz de la relación entablada entre ambos por un convenio firmado entre el Ejército y la CORMU. Lawner lograría salir con vida del Estadio Chile para ser enviado, al igual que el rector de la Universidad Técnica, Enrique Kirberg, como prisionero a Isla Dawson. Jamás imaginó que el episodio de su encuentro con el general Viveros en esos días del Estadio Chile sería importante para identificar 30 años más tarde al comandante del Estadio Chile. Esto es lo que Miguel Lawner relató en el proceso:

“Al regresar a la sala de acceso al estadio, cargando las colchonetas, en una escalera con un pasamano de hierro, a unos 6 o 7 metros, pude observar a Víctor Jara. Estaba solo. Soldados lo custodiaban en las cercanías, por lo que me acerqué, pudiendo apreciar que estaba muy golpeado y torturado, pese a lo cual permanecía de pie. Lo que recuerdo es que debe haber sido muy tarde. Ese 13 de septiembre de 1973 fue la última vez que pude ver a Víctor Jara con vida” (53).

Boris Navia: “El jueves 13, en horas de la tarde, se produjo un gran revuelo en el estadio al llegar varios buses trayendo pobladores de La Legua. Se dijo que habían resistido con armas a las fuerzas militares. Hubo gente muerta, algunos muy malheridos y otros llevados a los subterráneos. Se produjo un olvido transitorio de la existencia de Víctor Jara. Y entonces, los profesores y funcionarios de la UTE que vigilábamos de cerca la suerte de Víctor, aprovechamos ese momento para arrastrarlo a las galerías y tratar de hacerlo uno más de los prisioneros. Él miraba por un solo ojo, ya que el otro lo tenía totalmente inflamado. Le limpiamos la sangre de su cara y un carpintero de la UTE le pasó su vestón para darle abrigo. En nuestro intento de disfrazar su figura, alguien nos proporcionó un cortaúñas y con mucho cuidado empezamos a cortarle su ensortijado pelo tan característico. Un soldado le regaló un huevo crudo. Dijo que se lo comería como lo hacían los campesinos de Lonquén: lo perforó en la parte inferior y luego lo succionó. Víctor se reanimó. Pese a sus heridas, compartió sus temores respecto de su familia y de sus amigos”.

Carlos Orellana: “El jueves 13 me encontré con Víctor Jara cuando los militares comenzaban a organizar a los presos en grupos. Tenía el rostro muy maltratado, hinchado y sangre en la cara y en la ropa. Sus manos estaban muy hinchadas y solo podía moverlas con gran dificultad. Nos contó que había sido golpeado durante gran parte de la noche por el mismo oficial del ingreso. Y nos dijo que este oficial lo reconoció y era hermano de un hombre con el cual había tenido un altercado dos o tres años antes en el Colegio Saint George de Santiago, donde había cantado Preguntas por Puerto Montt, produciéndose un incidente con algunos alumnos, entre ellos el hermano del oficial y uno de los hijos del ministro al que aludía la canción [Edmundo Pérez Zujovic, quien fue ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei Montalva y que fuera asesinado por un comando extremista el 8 de junio de 1971]. El oficial había evocado este hecho en el transcurso de la noche…Víctor permaneció con nosotros durante dos o dos días y medio”.

El relato de Orellana es corroborado por otro prisionero: “El jueves 13, cuando Víctor Jara subió por fin a las graderías, junto a Carlos Orellana y otros detenidos, curamos como pudimos sus heridas. Nos turnábamos para ir al baño y mojar nuestros pañuelos con los cuales hacíamos compresas para calmar la hinchazón. El viernes 14, alrededor de las 11:00 de la mañana, un familiar me envió con un sargento unas galletas y un tarrito de mermelada. Las galletas eran fáciles de repartir, ¿pero cómo repartir la mermelada? Se nos ocurrió que cada uno tenía el derecho de meter el dedo en el tarro, darlo vuelta y sacarlo para chuparlo… Me parece ver hoy el dedo de Víctor chorreando de mermelada… Él estaba mucho mejor: sus labios y su cara se habían deshinchado un poco”.

Cuesta que algún conscripto u oficial que estuvo en esos días de septiembre en el Estadio Chile hable de Víctor Jara. Todos saben que era uno de los prisioneros, pero callan. Pareciera que, con los años, el secreto que ha rodeado su muerte, impuesto por el Ejército, ha permeado a cada uno de los hombres. Pero también, hay culpa. Mucha culpa y recuerdos de todos esos hombres y mujeres que allí murieron, de los que se desconoce su identidad y cantidad. Pero en esos días de 1973 lo que imperaba era la impunidad total. Porque el poder mayor lo tenían los oficiales y soldados que accedían al recinto donde se interrogaba a los detenidos. Allí donde a los pocos días, según los testimonios judiciales más fidedignos, llegaron oficiales de la Academia de Guerra del Ejército.

El entonces subteniente Pedro Rodríguez Bustos, quien participó del asalto a la UTE y cuya unidad fue después asignada como refuerzo al Regimiento Tacna, relata:

“Recuerdo que el día 16 o 17 de septiembre, me correspondió ir por segunda vez al Estadio Chile, donde pude constatar que las condiciones de los prisioneros eran malas, se notaba que era gente cansada, aunque no puedo asegurar que habían sido golpeados. En esta oportunidad constaté que la situación del estadio había variado. La guardia del mismo seguía correspondiendo a personal del Ejército, del Regimiento Tacna, pero los encargados de los interrogatorios dentro del estadio y de chequear a los detenidos, era personal del área de Inteligencia de la Guarnición de Ejército de Santiago, con refuerzo de alumnos de Segundo y Tercer Año de la Academia de Guerra, con el grado de mayor y teniente coronel, con la misión de dirigir los interrogatorios”.

![Jara-foto-011]()

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Entre esos oficiales de la Academia de Guerra que llegan al Estadio Chile a reforzar los equipos de interrogatorios, se repiten dos nombres: el mayor Hernán Chacón Soto, entonces alumno de primer año de la academia, y Víctor Echeverría Henríquez, del segundo año. Este último, quien se fue a retiro como coronel, sería visto después en Villa Grimaldi, una de las principales cárceles secretas de la DINA (su hija sería más tarde subsecretaria de Marina, en el ministerio de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010, pero no podría asumir como subsecretaria de Fuerzas Armadas en 2014 luego de que se hicieran públicas otras acusaciones de tortura contra su padre).

El coronel (r) Juan Jara Quintana, quien también estuvo destinado en esos días en el Estadio Chile, relató:

“Se encontraban en el Estadio Chile, además, unos 40 oficiales de la Academia de Guerra del Ejército, del Primero y Segundo año, quienes cumplían un horario de cuatro horas y eran relevados por sus mismos compañeros ya que la academia les quedaba muy cerca: en García Reyes con Alameda. Entre quienes se desempeñaban en el control de ingreso de detenidos del Estadio Chile, recuerdo a los oficiales Rubén Burgos Vargas, Víctor Echeverría Henríquez (quien fue mi segundo comandante en el Regimiento Rancagua en Arica a fines de 1980), Sergio Urrutia Francke, Patricio Vásquez Donoso y Hernán Chacón Soto, entre otros” (54).

El testimonio de Jara fue ampliado por otro de los oficiales de la Academia de Guerra que sería destinado al Estadio Chile: el oficial Alejandro González Samohod, quien llegó a ser un importante general del régimen militar. González reconoció haber estado en el estadio y afirmó también haberse encontrado allí con su compañero de la Academia de Guerra, Richard Quass:

“Días antes del 11 de septiembre, siendo alumno de Conducción Estratégica, Tercer Año, en la Academia de Guerra, fui destinado como integrante del cuartel general del comandante de las Fuerzas Militares de la Región Metropolitana, bajo el mando del general Sergio Arellano Stark. Durante los 10 días que allí me desempeñé, alrededor de tres debí cumplir funciones en el Estadio Chile, ya que fui enviado a colaborar en la seguridad del recinto, sin contacto directo con los detenidos”.

Raúl Jofré corroboraría el rol de los oficiales de la Academia de Guerra en la instalación de los campos de prisioneros, cuando declaró: “Fue a la hora de almuerzo del 12 de septiembre, cuando mi coronel Oscar Coddou, en ese tiempo jefe de un Cuartel General de la Comandancia de Guarnición y profesor de la Academia de Guerra, me envió a reforzar el Estadio Chile, el que se estaba creando como centro de detención provisorio en espera del Estadio Nacional”. Jofré también diría que entre los interrogadores había “un oficial de reserva de la Armada, de apellido Prieto [Daniel Prieto Vidal, quien actualmente se presenta como ‘consultor de asuntos internacionales’, declaró el 26 de octubre 2007. Tiene un largo historial en Inteligencia de la Armada]”.

“En la puerta de acceso a la cancha del estadio, precisamente en el costado nororiente, se encontraba el acceso al subterráneo. En dicha puerta había un oficial con tenida de salida del Ejército, el cual mandaba a pedir a los distintos presos. En este subterráneo se interrogaban a los detenidos. Era un sector cerrado y con un solo acceso. En una oportunidad, por curiosidad, traté de bajar a dicho sector, pero otro soldado me señaló que no me lo recomendaba, ya que recientemente habían matado a alguien y estaba lleno de sangre. Desde afuera, no se escuchaban los disparos. En este lugar había personal muy probablemente de Inteligencia del Ejército”, cuenta el conscripto C.E.

El conscripto M.C., recuerda: “Los interrogatorios se realizaban en un subterráneo que se ubicaba en la planta baja donde estaban los camarines. A este lugar no teníamos acceso, pero sí los oficiales, entre ellos, Rodrigo Rodríguez y Jorge Smith, además de civiles y otros oficiales de Ejército. Para ser llevados a este lugar, los detenidos comúnmente eran sacados de las galerías por los soldados que custodiaban ese sector. Regresaban en muy mal estado…En una oportunidad, en horas de la noche, no podría señalar fecha, estando de guardia centinela en la galería ubicada frente a la entrada, la que tenía una pequeña visión a la puerta de la sala de interrogatorios que daba hacia la salida del estadio, observé que sacaban varios cuerpos, casi desnudos. Fueron subidos a una ambulancia, la que se fue con rumbo desconocido. Era un comentario común que desde ese lugar, en horas de la noche, sacaban los cadáveres del subterráneo. Por comentarios de los mismos soldados se sabía que Víctor Jara estaba recluido en el estadio, pero ignoro en qué lugar. Un día, alrededor de las 14:00, otro conscripto me señaló que Víctor Jara había muerto… No quise consultar más”.