Por Octavio Enríquez

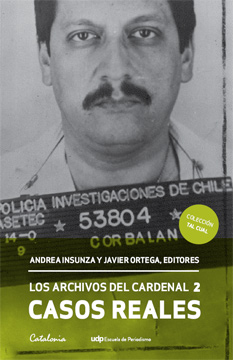

El 31 de octubre de 2012, mientras el gobierno de Nicaragua suscribió en Managua un acuerdo de cooperación para la construcción del canal interoceánico, el centro de poder de las quince compañías de maletín con las que el empresario Wang Jing gestiona el proyecto pasó sigilosamente a Beijing, la capital de la República Popular China y sede del poder del dragón asiático.

Beijing Dayang New River Investment Management Ltd., con un capital de 81,637 dólares y controlada por el misterioso inversionista, recibió 10,000 acciones de HK Nicaragua Canal Development Investment Co Limited (HKNC) —inscrita en Hong Kong con 1, 290 dólares de capital— de acuerdo con documentos en poder de Confidencial.

El descubrimiento de la nueva empresa resultó una caja de sorpresas para Mónica López Baltodano, abogada de 29 años y una acuciosa investigadora del proyecto canalero.

Consultando varios medios de comunicación internacionales, la abogada descubrió que Beijing Dayang New River está vinculada a concesiones y contratos para construir un puerto de aguas profundas en Crimea. La foto de Wang Jing con las autoridades de Ucrania guarda pocas diferencias de las protocolarias realizadas en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, sólo que mientras en el país centroamericano prometió un canal de 50 mil millones de dólares, el puerto de aguas profundas en Europa será de diez mil millones más.

Tres días antes que la gestora del canal de Wang se “mudara” a Pekín, el propio Ortega mencionó en una entrevista a la televisión rusa que se estaba trabajando con “empresas de la República Popular de China”, aunque se presumía entonces que se refería a la mega constructora China Railway Construction Corporation, que está a cargo de todos los estudios de diseño y supuesta construcción del canal.

Durante la entrevista, Ortega invitó a Rusia a participar en el proyecto, un ritual de relaciones públicas que en otros momentos ha repetido con gobernantes, embajadores y empresarios, aunque hasta ahora ninguna empresa excepto las de la República Popular China se han apuntado al proyecto.

![grafico1]()

La “soberanía” del Comandante

El comandante sandinista, que enarbola en su tribuna a Sandino –un férreo defensor de la soberanía nacional– ha redefinido el concepto de soberanía como “la posibilidad de tener recursos, contar con un ingreso que ya no lo haría dependiente, como lo es Nicaragua actualmente”.

Pero en el contrato de concesión otorgado a la empresa HKND, el gobierno de Ortega renunció a la inmunidad soberana del Banco Central de Nicaragua, lo que comprometió a juicio de expertos locales las reservas de la institución calculadas en 2,100 millones de dólares en la actualidad.

Oscar Castillo, decano de la facultad de derecho de la Universidad Politécnica en Managua (UPOLI), recuerda cómo la Presidencia firmó el contrato de concesión a espaldas de la ciudadanía y después buscó cómo legalizarlo valiéndose de la mayoría con la que cuenta en el Parlamento.

La protección prodigada por el oficialismo en los documentos parlamentarios llega al punto de convertir el contrato en algo intocable, pues la nueva ley 840 establece que una reforma sólo podrá ser posible con el sesenta por ciento de los diputados que forman la Asamblea Nacional, una situación impensable sin la venia del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El jurista Alejandro Aguilar, quien se desempeña como asesor empresarial, explica lo que ocurrió con el tratado: el gobierno de Nicaragua entregó el terreno para construir una casa al concesionario, dice en forma figurada, y le dijo que si tenía problemas para hacerla no incurriría en ninguna responsabilidad, pero si había obstáculos de parte de las autoridades para llevarla a cabo la administración nicaragüense sí.

La telaraña de “sociedades de maletín” de Wang

Haciendo solicitudes oficiales vía electrónica, la abogada Mónica López Baltodano ha logrado determinar que el proyecto del canal se gestiona a través de quince sociedades de maletín.

Según la documentación, cinco empresas del grupo de Wang están en Islas Caimán, una en Nicaragua, siete en Holanda, una en Hong Kong y la más importante en Beijing, una información que López obtuvo tras el análisis realizado por una firma privada en septiembre de 2013 sobre las operaciones de las compañías de Wang en la bolsa de Shanghai.

En los documentos oficiales, el canal de Nicaragua lo desarrollarían tres empresas: la radicada en Hong Kong (que vendió sus acciones a la otra ubicada en Beijing), otra radicada en Islas Caimán donde el gobierno de Nicaragua es representado en la directiva por el ministro de Hacienda y una local, inscrita inicialmente en Managua por la firma de abogados de Taboada y asociados y que fue reformada en el Juzgado Civil del municipio de Tipitapa a cargo del judicial Felipe Jaime.

Consultado por Confidencial, el juez se negó a entregar cualquier documentación referida al caso pese al interés público que reviste, argumentando las quejas recurrentes que suelen hacer los abogados a la Corte Suprema de Justicia cuando sus papeles andan en manos de terceros.

En septiembre pasado, después de varias solicitudes para una cita, a punto de salir en su camioneta, el juez Jaime dijo que la única forma para entregar los documentos era si “ustedes traen un poder, o viene alguien de la empresa a autorizarlo”.

Sin embargo, Mónica López sostiene que la información oficial confirma que la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI) vendió sus acciones a otras compañías radicadas en Holanda.

“Entendemos que quizás estos pueden haber vendido sus acciones a dos empresas registradas en Holanda: Nicaragua Infraestructure Development Cooperatief U.A (0.01%) y Nicaragua Infraestructure Development B.V (99.99%)”, explicó López.

Taboada alega razones de confidencialidad

El bufete Taboada y Asociados, que representa a Wang Jing en Nicaragua, se rehúsa a brindar información sobre las empresas de su cliente. José Evenor Taboada, el jefe de la firma de abogados que creó la sociedad EDGI, alega que por razones de confidencialidad no puede hablar sobre un trabajo que les ha sido encomendado por un bufete norteamericano.

En palabras de Taboada, sus clientes son una firma “de grandes ligas y de la aristocracia estadounidense”, dice refiriéndose a Kirkland & Ellis, radicado en Chicago y con más de cien años de existencia.

“No conozco a Wang Jing, sólo lo conozco en fotos. Nunca he hablado con él. Nada. Nada. Sólo en fotos, o televisión, igual que vos”, dice el abogado, que delegó en su uno de sus hijos, socio del bufete, la atención a HKND. Taboada también es presidente de Funides, un centro de pensamiento asociado al sector empresarial que irónicamente aboga por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que fueron demolidos por la concesión canalera.

De dos maneras distintas, el abogado Taboada evade contestar quién responderá ante un eventual desastre en la construcción de la obra.

Taboada insiste en que desde hace 200 años la legislación nacional establece que quién responde son las personas jurídicas, refiriéndose a la sociedad que firmó el contrato con el gobierno donde únicamente aparece como director Wang, pero las dudas ante las múltiples sociedades son inevitables.

“La persona jurídica es la que se hace responsable, el interés del gobierno es que se vayan presentando esos estudios y estén dándose todos los pasos que vayan asegurando la obra que va realizar”, dijo Taboada. Para él, el trabajo de la compañía concesionaria no es una aventura.

![grafico2]()

Un mapa complejo y nuevas sociedades

Pese al silencio de los abogados de Wang en Managua, así como la negativa de sus representantes Dong Lu y Bernard Li a brindar una entrevista a Confidencial, el intricado mapa de sociedades construido en el ordenador de Mónica López Baltodano, a medida que la información iba fluyendo, muestra una telaraña de sociedades que tiende a complejizarse.

“Tanto el Gobierno como el inversionista Wang Jing (y sus contratados) han insistido públicamente en hablar únicamente de HKND Group, lo que en mi opinión busca encubrir la existencia de todas estas sociedades. La pregunta es, ¿por qué lo esconden?”, dijo López.

“Formalmente y legalmente la concesión fue entregada a la empresa nicaragüense EDGI. Lo dice la Ley 840 y lo dice el Acuerdo Marco de Concesión. Aunque ella a su vez está controlada por toda esta red de sociedades hasta llegar a la que está en Beijing. Lo que veo es una red enmarañada que va “escondiendo” y “diluyendo” la titularidad de las obligaciones con el Estado de Nicaragua lo que dificultaría un escenario futuro de demandas. Claro, el problema es que todo esto está pasando con el consentimiento del gobierno”, añadió la abogada.

Un señalamiento que Telémaco Talavera, el vocero de la comisión estatal del gran canal nicaragüense, niega, porque la responsabilidad de Wang es “central” según sus palabras, en las que recuerda que el inversionista es presidente de HKND Group, el grupo de empresas que hará el canal interoceánico.

“Eso (la responsabilidad) no se diluye bajo ningún concepto, al contrario, creemos que va haber muchas empresas de absolutamente todo el mundo participando de esta construcción, porque sienten que es una obra que vale la pena invertir”, dijo Talavera.

Mónica López encuentra más razones para dudar. Durante su investigación, halla otra sociedad desconocida hasta ahora: Hknd Group Management Limited, registrada en Hong Kong el 6 de marzo de 2014 y fundada por HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), radicada en Hong Kong, y su director es Wang Jing. Lo extraño es que HKC sólo aparece como propietaria de una acción, mientras 9,999 se ignora a quién pertenecen dice sobre su nuevo hallazgo.

“Yo me pregunto, ¿quién es el dueño de las otras 9,999 acciones? ¿Por qué no aparecen en el registro? ¿Ésta empresa está subordinada o controla a la empresa en Beijing? Es difícil saberlo en este momento”, añadió López.

Las dudas prevalecen y el sistema legal nicaragüense tampoco está obligado a responder. Lo impide una reforma al régimen de sociedades realizado con la ley 840. “La ley canalera dice que estas sociedades ´podrán tener directores que no tengan ninguna participación accionaria en tal sociedad anónima´ (Arto. 20). Es decir, deja abierta la posibilidad de que Wang Jing pudiera operar como un testaferro”, explica López.

El jurista Alejandro Aguilar insiste en el origen de la fortuna del personaje, quien es presentado como un emprendedor en la página del consorcio, un hombre de 42 años que preside 20 empresas que “operan negocios en 35 países del mundo”.

“Lo normal es que cualquier empresario sensato busque proyectos que son camisas a su medida. Nadie anda buscando un proyecto que te desborde en 10, 40, 50 veces tu capacidad, que podes fracasar, tomarte unos riesgos inadmisibles en los negocios”, dice Aguilar inicialmente.

“A menos que hayan dos posibilidades: que haya alguien detrás que vos no querés decir quién es y que tiene el suficiente dinero para eso, porque salir a recorrer el mundo para recoger 50,000 millones de dólares es difícil. La otra posibilidad es que tu contraparte en el negocio que es el Estado de Nicaragua, que ha puesto las cosas de una manera tan fácil, que aunque el proyecto no se haga nunca no vas a ser responsable de nada”, dice Aguilar sobre el contrato.

El jurista dice que él no hubiera recomendado al gobierno firmar un contrato tal como hizo el comandante Ortega.

Del Chamorro-Bryan al Ortega-Wang

En más de una ocasión, varias generaciones de nicaragüenses han calificado el tratado Chamorro Bryan, con el que se otorgó una concesión canalera a Estados Unidos en 1914, como el peor acuerdo en la historia del país. Sin embargo, en las manifestaciones populares contra HKND ahora enarbolan pancartas en las que llaman “vendepatria” a Ortega.

Un caso curioso de entrega de la soberanía que para el decano de derecho de la UPOLI, Oscar Castillo, no ocurre ni en las democracias más imperfectas de América Latina, incluyendo las que gravitan alrededor de Venezuela.

“El bloque del socialismo del Siglo XXI, un nacionalismo extremo, que lo han hecho más bien es nacionalizar sus recursos, mientras en Nicaragua se privatizan a favor de una sola persona con beneplácito del gobierno”, dijo Castillo.

![Firma del Tratado Chamorro-Bryan.]()

Firma del Tratado Chamorro-Bryan.

Las mediciones en el terreno para hacer luego las expropiaciones, que se hacen a cuenta de la empresa con el beneplácito de la comisión gubernamental, han provocado ya diez marchas en los municipios donde pasará la obra cuya ruta fue anunciada en julio pasado y que atravesará el gran lago de Nicaragua, mientras el punto de entrada en el pacífico será Brito y del lado del caribe será Punta Gorda.

Casi es seguro, según Aguilar, que la historia con Wang acabe en un tribunal arbitral en Londres y ni siquiera se sabe qué abogados asesoraron a Ortega para que diera la concesión. “Las posibilidades son altas porque estamos hablando que cualquier cosa que hagás, que impide, limite, directa o indirectamente, eso va a un tribunal arbitral en Londres segurísimo”.

El misterio del origen del capital y la facilidad para obtener la concesión en un país tan lejano para Wang continúa siendo interrogantes que siguen sin ser respondidas por el gobierno.

La comisión gubernamental del canal, sin embargo, no tiene dudas sobre su inversionista. El vocero Talavera recuerda el viaje que hicieron empresarios nicaragüenses a China durante octubre de 2013. Entonces recorrieron la empresa telefónica Xinwei, que Wang preside desde 2011. El portavoz no responde una pregunta concretamente. ” Esa es una parte política, yo desconozco”, dice cuando se le pide aclarar cuáles son los nexos de Wang con el partido comunista chino.

La construcción dos puertos, uno en el pacífico y otro en el caribe, proyectos turísticos en las zonas de desarrollo, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio, centrales eléctricas, fábricas de cemento y acero han hecho volar el discurso gubernamental de que Nicaragua por fin logró ver su tierra prometida.

Preguntas sin responder

Las fotografías de HKND Group muestran al abogado Li Chuan, representante en Hong Kong del bufete Kirkland and Ellis, el día que el gobierno de Daniel Ortega ratificó el acuerdo del canal interoceánico el 13 de junio del año pasado.

“Chuan ha sido reconocido como abogado líder en capital privado y corporativo/M& A en Hong Kong y China por Chambers Asia Pacífico2008-2014, 2011Chambers Global, IFLR10002011 y Legal 500 Asia Pacífico 2013”, dice el bufete sobre él en su página electrónica.

Confidencial solicitó la versión de Chuan, la persona delegada por Kirkland and Ellis para ver el tema del canal interoceánico por Nicaragua. Fueron seis preguntas, a partir de cómo inició la relación del bufete con Wang en torno a la interrogante principal: ¿quién se haría responsable si los recursos naturales de Nicaragua resultasen dañados? Pero nunca respondió.

La solicitud de una entrevista en este sentido también fue transmitida al grupo de Wang en Managua, sin embargo, tampoco hubo una respuesta a las dudas planteadas desde hace meses en la ciudadanía.

II. Wang, Xinwei, y la “conexión militar”

Por Santiago Villa (China Files). Especial para Confidencial

Existen 218 jets ejecutivos Dassault Falcon 7x en circulación y su precio promedio es de US$50 millones.

Cuando el gobierno de Nicolás Sarkozy adquirió uno de ellos para que el presidente de Francia viajara en él con su esposa, la cantante Carla Bruni, la prensa francesa le puso al avión el jocoso apodo “Carla One”.

Este mismo modelo de jet fue adquirido en el 2013 por el gobierno de Rafael Correa, en Ecuador, como segundo avión presidencial. Es también el avión presidencial del gobierno de Namibia. Alberto II, príncipe de Mónaco, cuya fortuna está avaluada en US$1.000 millones, utiliza el Dassault Falcon 7x como avión privado.

El “Wang One”

![grafico3]()

La aeronave que aterriza en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, cuando Wang Jing, el dueño de Hong Kong Nicaragua Development (HKND) visita el país, es también un Dassault Falcon 7x.

Es, si se quiere, el “Wang One”.

Lo adquirió hace poco más de seis meses y el traslado se realizó en la Isla de Man, un diminuto país que se halla en el estrecho que separa a Irlanda y Gran Bretaña. Específicamente, el traspaso se hizo el 4 de abril de 2014, y su dueño anterior era la Organización Pritzker (Pritzker Organization Llc), una empresa de la familia Pritzker, que son los fundadores de la cadena de hoteles Hyatt.

El jet ha sido empleado para viajar a Estados Unidos, como lo demuestra un registro de vuelo del 9 de julio de 2014, fecha en la que aterrizó a las 22:19:47 horas en el aeropuerto de Woodbridge, Virginia, a 20 millas de Washington D.C., ciudad donde vive el vocero de HKND, Ronald McLean, ex funcionario del Banco Mundial y ex candidato presidencial de Bolivia.

La matrícula del avión es la 43E9EF y su marca de registro es M-HKND. El jet, sin embargo, a pesar de llevar pintado en los costados el logo de HKND, no está registrado a nombre de esta compañía. El traspaso se hizo de la Pritzker Organization Llc, a Skyrizon Aircraft Holdings Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Skyrizon Aircraft Holdings Limited es tan sólo una de las muchas compañías de la red que ha creado Wang Jing.

Las empresas de Wang Jing

![La sede de XinWei en el edificio Libertad, de Managua. Diana Ulloa/Confidencial.]()

La sede de XinWei en el edificio Libertad, de Managua. Diana Ulloa/Confidencial.

Las compañías en las que Wang Jing es el socio mayoritario son 21, según un informe presentado por la consultora Essence Securities Co. Ltd. en marzo de 2014. Según este mismo informe, ninguna fue creada con un capital superior a los 200 mil dólares. En detalle las empresas son:

- Skyrizon Aircraft Holdings Ltd., que es la compañía a nombre de la cual está registrado el jet Dassault Falcon 7x, y que tiene sede en las Islas Vírgenes Británicas. El propósito de la compañía es la inversión en aviación. Fue creada en marzo de 2013.

- Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development Group Inc., es la primera empresa que Wang Jing creó. Lo hizo el 15 de septiembre de 2009 en Camboya y su propósito es la inversión en agricultura, aunque según la agencia de prensa Reuters, ha estado involucrada en minería.

- Beijing Tianguan Culture Media Ltd. Fue creada el 25 de abril de 2013 en Beijing, con un capital inicial de 1 millón de yuanes (aproximadamente 160.000 dólares), con el objeto de “realizar operaciones en el campo de la cultura y las artes”.

- Beijing Guanwei Sports Culture Communication Ltd. Fue creada el 25 de abril de 2013 en Beijing, con un capital inicial de 1 millón de yuanes (aproximadamente 160.000 dólares), con el objeto de “realizar operaciones en el campo de los deportes y la cultura”.

- Beijing Xinwei Tongxin Technology Corp., de la que hablaremos más adelante en detalle, es mejor conocida como Xinwei. Esta empresa ha multiplicado la fortuna de Wang Jing, y su participación mayoritaria de 36,97% es su activo más valioso. Durante los últimos dos años se ha expandido al mercado internacional y tiene varias subsidiarias en China y en otros países en los que opera.

- Beijing Dayang Xinhe (New River) Investment Management Ltd., es la empresa madre de la red de quince empresas que constituye Hong Kong Nicaragua Development, o HKND. Está constituida como un holding de inversiones del que Wang Jing es 100% propietario.

La red de empresas transnacionales de Wang Jing que tienen que ver con el canal de Nicaragua es una repetitiva cadena de compañías que tienen casi el mismo nombre, y ninguna fue creada con más de 50.000 dólares de capital.

En las Islas Caimán fueron creadas otras cinco con un capital de 50.000 dólares cada una, y su objeto es el proyecto del canal. Todas se crearon en noviembre de 2012. También tienen este mismo objeto las seis compañías que se crearon en Holanda, todas en diciembre de 2012, salvo una, Nicaragua Infrastructure Development Coöperatief U.A., en marzo de 2013. Las quince tejen una cadena, y a veces incluso red, en las que unas son dueñas de las otras.

Las compañías que hacen parte del grupo HKND están registradas en China, Hong Kong, las Islas Caimán, los Países Bajos y Nicaragua. En Hong Kong, la compañía Conson Secretarial Limited administra los temas de secretaría general de una compañía en la que Wang Jing conserva la presidencia ejecutiva. En el registro empresarial que estableció Wang Jing en Hong Kong, para el HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, no sale otro nombre que el de su persona.

“Sería casi imposible demandar a este personaje”, dijo un abogado miembro de una organización no gubernamental que trata temas ambientales, y que fue consultada en China durante el trascurso de esta investigación. La fuente pidió permanecer anónima y dijo que ofrecía sus opiniones a título personal, y no como vocero de la organización. Al responder a la pregunta de si este podría ser el propósito de elaborar una red de compañías, para protegerse de posibles demandas, este abogado dijo que sí. “Esta red de empresas internacionales haría muy larga, dispendiosa y difícil la tarea de interponer una demanda”.

Preguntamos si eso incluía demandas en caso de incumplimientos de contratos u obligaciones por parte del proyecto del canal de Nicaragua: “Por supuesto”, fue la respuesta. También aclaró que las empresas podrían ser fundadas en estos países para lograr una tributación más baja.

El cerebro de la red militar

El 9 de octubre de 2014, el banco de inversión chino Guotai Jun’an Securities publicó un informe en el que decía que el sistema de información de Xinwei estaba trabajando en lo que sería el “cerebro de la futura red militar” de China. Es una referencia general que se hace a los proyectos que Xinwei apoya en un campo llamado “comunicaciones especiales”, y se refiere a las comunicaciones de las fuerzas militares.

“Todas mis compañías son inversiones personales y no tienen nada que ver con Xinwei”, le aclaró Wang Jing a la revista financiera Caixin durante una entrevista. En efecto, de la lista de empresas que fueron descritas, Xinwei es la única que no fue creada por Wang Jing. La compañía, que en chino quiere decir “el poder de la información” tiene una historia más larga, aunque desde hace relativamente poco Wang Jing ha desempeñado un papel decisivo en ella.

Xinwei fue creada en la provincia de Chongqing en 1995. La compañía tiene dos etapas en su historia. Entre 1995 y el 2005, fue una de las que gozó de las ventajas económicas que ofreció la ampliación de tecnología en internet y fue una de las compañías que ayudó a montar la red 3G.

Entre 2006 y 2010 Xinwei entró en decadencia. Según registros consultados durante esta investigación, la compañía pasó de tener 1.792 empleados en 2006, a 671 empleados en 2008. Algunos de los factores que la afectaron fueron la reestructuración de la industria de las telecomunicaciones.

Cuando fue liderada por Wang Jing la compañía tuvo un cambio radical. Gracias a una estrategia de compra y recompra en la que una compañía con mayor reconocimiento, Datang, jugó un importante papel, Wang Jing logró recapitalizar una empresa que parecía perdida. En 10 meses el valor de las acciones aumentó de 1 yuan a 79,2 yuanes, gracias a que invitó a grupos de inversión de activos privados y agencias de inversión, como Cybernaut, de Beijing.

Después de cotizar las acciones de Xinwei en la Bolsa de Valores de Shanghai, Wang reunió el capital de casi 50 inversionistas nuevos, entre empresas e individuos, y aseguró una porción mayoritaria de 36,97%. La maniobra hizo de Wang Jing un billonario.

A partir de esta capitalización, Xinwei se ha presentado como la garantía bancaria para todos los préstamos bancarios en los que debe apoyarse para expandirse a países como Nicaragua, Ucrania, Cambodia, Chipre, Tanzania y Zimbabue, entre otros.

Un comentarista de mercados dijo al China Business Journal que “este modelo no es sostenible”, a causa de los continuos apalancamientos que no generan suficientes retornos reales, pero sí mucho dinero en el papel.

“Industrias especiales”, satélites y el ejército

Un ingeniero chino consultado durante esta investigación, explicó que “la tecnología actual de Xinwei es un poco distinta a lo que está tratando de emplearse actualmente en China”. Xinwei ha realizado importantes esfuerzos por exportar esta tecnología. En China, sin embargo, su objetivo ha sido involucrarse más en las redes privadas industriales, y en las llamadas “comunicaciones especiales”. Es decir, proyectos gubernamentales vinculados al ejército, más que en el gran mercado local de las telecomunicaciones privadas individuales.

![representante]()

Representantes de XinWei durante una presentación en Managua. Diana Ulloa/Confidencial.

Según la revista financiera Caixin, las “industrias especiales” se refieren a las que se relacionan con intereses nacionales, como lo militar y la seguridad pública. Aunque debe cumplir requisitos más altos de seguridad y confianza, el de la seguridad es un mercado de altas ganancias donde lo importante es lograr la aprobación oficial. Xinwei ha obtenido certificaciones de venta por parte del Departamento General de Armamento del Ejército Popular de Liberación y la Comisión Estatal de Ciencia y de Tecnología, permitiéndole vender sus equipos y sus servicios directamente a las fuerzas armadas.

Cuando el banco de inversión Guotai Jun’an Securities dijo que Xinwei trabajaba en el “cerebro de la futura red militar”, se refería entre otros a los desarrollos de Xinwei con el tema satelital y de ubicación en el espacio terrestre.

Xinwei intenta colaborar en la construcción de un proyecto de internet que conecte a objetos en la superficie de la Tierra, con vehículos aéreos y vehículos espaciales.

Trabaja, también, en proyectos de comunicación satelital que pueden tener usos civiles o militares. Xinwei y la Universidad de Tsinghua, en una empresa conjunta, lanzaron hace aproximadamente un mes un satélite al espacio.

El pasado 26 de octubre, durante una rueda de prensa que dio en Beijing, Wang Jing anunció que Xinwei planea “lanzar cuatro satélites en un cohete durante los próximos tres años, para eventualmente montar una constelación de comunicaciones para móviles de 32 satélites”. Añadió que la misión estaría lista “antes del aniversario 70 de la creación de la República Popular de China”.

Sin embargo, en el futuro próximo es probable que Xinwei no sea la única empresa que goce este privilegio, pues el Consejo Estatal, la principal autoridad administrativa de China, anunció el 24 de octubre que abriría a más inversionistas privados el mercado para la infraestructura espacial de telecomunicaciones.

Por último, Xinwei participa en el desarrollo de Sistemas de Navegación Satelital BeiDou, que serían al equivalente al GPS de Estados Unidos. Este, sin embargo, dependería de satélites y telecomunicaciones sobre los que el gobierno de China tendría un control más directo.

Durante una entrevista con el diario chino Global Times, Wang Jing dijo que “no tengo conexiones con el ejército”.

Si por “conexiones”, se refiere a que en sus inversiones privadas los miembros del Ejército Popular de Liberación de China no son socios, ningún documento consultado dice que Wang miente.

Sin embargo, los programas militares son clientes cada vez más importantes de la compañía que representa la mayor cuantía del valor de sus activos. Al punto de ser apodada “el futuro cerebro de la red militar de China”. En ese sentido, Wang Jing tiene relaciones de negocios con la institución militar.

Una fuente vinculada a las fuerzas militares, que fue consultada durante esta investigación, dijo no haber oído hablar de Xinwei, pero cuando se le explicó el proyecto en el que estaba trabajando la empresa de telecomunicaciones dijo: “Es posible que la compañía tenga como cliente al ejército”. Con respecto a un posible interés del ejército de China en Nicaragua dijo: “No creo que pueda haber un interés importante del ejército de China en Nicaragua. Es que se trata de un país bastante alejado de sus intereses inmediatos”.

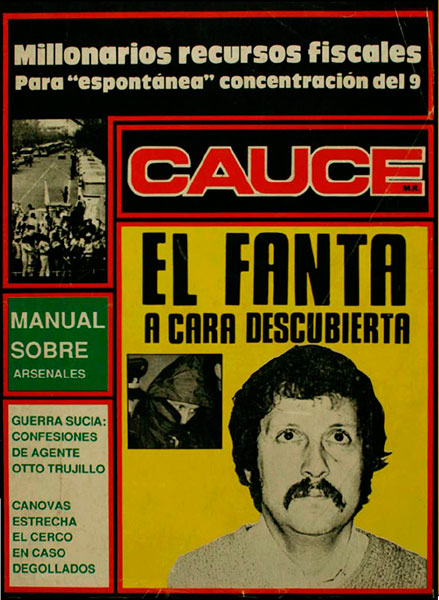

“El loco del canal”

![tiosam]() Por lo pronto, algunos comentaristas en redes sociales han divulgado la versión de que Wang Jing puede ser el nieto de Wang Zhen (1908 – 1993), uno de los “ocho ancianos” del Partido Comunista de China, y una influyente figura militar y política.

Por lo pronto, algunos comentaristas en redes sociales han divulgado la versión de que Wang Jing puede ser el nieto de Wang Zhen (1908 – 1993), uno de los “ocho ancianos” del Partido Comunista de China, y una influyente figura militar y política.

“No sé si esto pueda ser cierto, finalmente es un comentario en internet. Pero en China los rumores en internet a menudo son más confiables que la información impresa”, dijo un periodista cercano al tema.

En la prensa china, específicamente el diario Shanghái Securities News, propiedad de la Agencia de Noticias de Shanghái y el único medio autorizado para publicar información oficial de la bolsa de esta ciudad. Wang Jing fue apodado como “El loco del canal”. Esto porque a pesar de las reiteradas preguntas sobre su pasado, “el hombre es un misterio para nosotros”, según dijo un periodista de uno de los principales diarios financieros. En la prensa de este país no se ha podido explicar cómo Wang Jing reunirá el capital para una obra de más de US$50.000 millones.

El Ministerio de Comercio de China lanzó en el año 2012 una advertencia en torno a este proyecto y recomendó a las empresas chinas que no participaran en él. Sin embargo, las compañías estatales no parecen haber seguido esta recomendación, pues la China Railway Company, el Instituto de Consultas y Planeación de Changjiang, la Civil Aviation Engineering Consulting Company of China y Shenzhen Planning Consultants están desarrollando diseños para los proyectos de hotelería y zonas de libre comercio, además de un aeropuerto, que serían adjuntos a la mega-construcción del canal.

III. ¿Un proyecto comercial o geopolítico?

Por Carlos Salinas Maldonado

Desde que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional votaron con inusitada rapidez a favor de la ley que concesiona la construcción y administración de un canal interoceánico en Nicaragua, en junio de 2013, la empresa HKND, del magnate chino Wang Jing, inició una intensa estrategia de comunicación para atraer la atención de la prensa occidental y ganar credibilidad para su faraónico proyecto.

Wang ha dado varias entrevistas a medios europeos y estadounidenses. El empresario aparece retratado en la sede de su empresa XinWei, en Beijing, siempre con una sonrisa dibujada en su cara de rasgos infantiles, sentado en su poltrona con un gran mural de Mao Zedong guiando al pueblo chino a sus espaldas. Aunque ha aclarado que Beijing no juega nada en sus planes de pasar a la historia como el constructor de un canal por Nicaragua, algunos analistas dudan de que este proyecto tenga que ver sólo con asuntos comerciales. No descartan que China, el gigante asiático, tenga un interés geopolítico detrás de los planes de Wang Jing.

“Hay un error en imaginar que los chinos entran a un país con un plan maestro. Lo que hacen los chinos es que ellos permiten que sus propios empresarios tomen la iniciativa, siempre en coordinación o pidiendo permiso a China, y si las cosas andan mal, entonces el Gobierno de China dice que nunca tuvo nada que ver. Pero si las cosas van bien, y mientras los proyectos van formándose, el Gobierno toma la decisión de apoyar. Es casi imposible contemplar que un proyecto de esta magnitud, con este nivel de comunicación estratégica, hubiera sido hecho sin coordinación inicial con el presidente anterior, Hu Jintao, y luego con el presidente actual, Xi Jinping”, explica Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

“No creo que haya habido un plan inicial, sino la licencia de permitir a Wang Jing de seguir adelante para ver si las cosas se desarrollan objetivamente o no, para ver cómo reaccionaba Estados Unidos”, agrega. “Como la reacción de Estados Unidos ha sido muda, es posible que los chinos estén listos a respaldar a Wang Jing. Creo que Wang Jing, con su finalidad de obtener ganancias, está impulsando este proyecto coordinado con el gobierno de China”, concluye el analista.

Un canal interoceánico por Nicaragua podría ser de gran interés estratégico para China, explica Ellis, porque le permitiría, por ejemplo, el paso sin problemas de sus naves de guerra o evitar que un país occidental cierre un cruce marítimo a los intereses chinos, una hipótesis que es desestimada por otros analistas, ya que actualmente el canal de Panamá mantiene una posición de neutralidad en relación al origen de las embarcaciones que transitan sobre esa ruta. Sin embargo, Ellis cree que un canal manejado por un empresario chino beneficiaría políticamente a Beijing. “Esto sirve a los intereses chinos para evitar la vulnerabilidad que tienen, tanto de sus fuerzas armadas como en su intercambio comercial. El hecho de reconocer que puede haber un interés estratégico, hace que el gobierno de China esté dispuesto a seguir apoyando y financiando este canal si Wang Jing, quien está tomando todos los riesgos, tiene éxito y si la reacción de Estados Unidos se mantiene muda. Es como un baile muy cauteloso ahora, con actores muy cautelosos”, explica.

Un canal controlado por capital chino, asegura este analista, sería, además, la gran muestra del nuevo poderío internacional del país asiático. “Tener un canal bajo la influencia del Gobierno chino, a través del control por parte de un empresario chino, es quizá el salto más grande que los chinos están dando en esta generación”, asegura el académico.

China es una potencia que ha aumentado su influencia en América Latina en la última década, principalmente por la voracidad de su poderosa economía industrial por materias primas. Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la región, con un intercambio de 843 mil millones de dólares en 2012, China pasó de los tímidos 10 mil millones alcanzados en el año 2000 a más de 257 mil millones de dólares el año pasado. Una cifra ingente que, sin embargo, no explica la necesidad de un nuevo canal en Centroamérica, a decir de Rodolfo Sabonge, ex jefe de Planificación y Mercadeo del Canal de Panamá y fundador de la empresa de asesoría en comercio internacional Logitrans.

“El Canal de Panamá tiene un tratado de neutralidad: pasa carga y buques chinos, carga y buques rusos, de cualquier bandera del mundo. O sea que no hay absolutamente nada que limite el paso de ese comercio por el Canal de Panamá. Si estuviésemos viendo un interés exclusivamente geopolítico tendríamos que decir que el Canal de Panamá le obstaculiza el tráfico a cualquiera de estos países que de repente no están en una situación buena con Estados Unidos. Eso no es así”, explica el también asesor en comercio internacional.

Sabonge cree que la construcción de un Canal por Nicaragua responde más a intereses geopolíticos que a necesidad de una nueva ruta debido al crecimiento del comercio internacional. “No descarto ese canal si el interés fuera geopolítico, pero desde el punto de vista técnico y económico no le veo mayor sentido, tampoco desde el punto de vista naviero. Hay otro elemento que es muy importante: Cuando el Canal de Panamá se construyó tampoco era de interés económico y financiero; el Canal de Panamá se construye por interés geopolítico de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, sería viable, si hay un interés geopolítico por otras razones que hasta ahora no han dado a conocer, porque hasta ahora la empresa privada HKND es la única que ha salido a dar la cara por este proyecto. Pero desde el punto de vista comercial, privado, financiero, económico, no le veo sentido”, asegura Sabonge.

![cronologia]()

El analista afirma que otro canal en Centroamérica es económica y comercialmente inviable: “Lo que define la necesidad o no de tener un canal, o de ampliar un canal, o de definir otras rutas, es el crecimiento del comercio, que ahora mismo no se ve en ninguna de las proyecciones que he visto. A menos que estén pensando en algo que no conozco, en reubicar una masa o una densidad de producción muy grande hacia países que requerirían de esta ruta. La tendencia actual, tal y como la conocemos, indica que en los próximos 30 o 40 años, esa demanda tan grande, desde el punto de vista del comercio, no está.”

Gen Bigler, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad del Pacífico, en Stockton, California, cree que el Gobierno de China sí puede estar envuelto en los planes canaleros de Wang Jing. “Hay indicaciones de vínculos muy cercanos, especialmente en el viaje que hizo Wang Jing sobre el desarrollo de un nuevo proyecto entre China y Ucrania. Obviamente hay vínculos entre el gobierno de China, porque ese anuncio tuvo mucha importancia. Coincidió con la visita del vicepresidente Joe Biden a China, pero el anuncio de Ucrania recibió mayor importancia en las noticias. Es obvio que el gobierno de China tiene vínculos con los proyectos de Wang Jing. La cuestión es qué tan cercanos son esos vínculos”, explica Bigler.

“Hay poca confianza en Wang Jing. Obviamente es billonario y probablemente tiene amigos muy fuertes en China y otras partes del mundo, pero no hay mucha evidencia que ya tiene los inversionistas que necesita, o suficientes inversionistas. Puede ser que tenga algunos, pero no la cantidad que necesita para financiar el canal”. Margaret Myers, directora del Programa para China y América Latina del Diálogo Interamericano.

El académico hace referencia al anuncio hecho por Wang Jing en diciembre de 2013, cuando dijo que ganó la licitación para la construcción de un puerto para barcos de gran calado en Ucrania. El anuncio coincidió con una reunión en Beijing entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ucraniano Viktor Yanukovych, más tarde expulsado del poder en Ucrania.

“Si el canal en Nicaragua es promovido por el gobierno de China, entonces implica que podrá haber objetivos no necesariamente económicos. Y eso podría ayudar a entender la razón por la que podría haber la posibilidad de un gasto tan elevado, como 50 mil millones de dólares, para un proyecto de básicamente tránsito interoceánico. No hay manera de justificar un monto de ese tamaño desde un punto de vista económico. Cuando Estados Unidos decidió construir el canal de Panamá en 1903, económicamente no fue un proyecto viable y no llegó a serlo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decidió hacer la inversión por razones geoestratégicas. Entonces, un gobierno como el Chino tiene los recursos para hacer ese tipo de proyecto”, explica Bigler.

No todos los analistas en Estados Unidos están tan seguros de que Beijing esté detrás del empresario Wang. Margaret Myers, directora del Programa para China y América Latina del Diálogo Interamericano (un centro localizado en Washington para el análisis de asuntos latinoamericanos), cree que el proyecto canalero es una iniciativa privada impulsada por Wang Jing después de un “encuentro casual” con Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega y promotor de inversiones del Gobierno sandinista.

“Pienso que es un proyecto privado. Es probable que Wang Jing sí tiene amigos en el gobierno de China, porque los billonarios en China tienen mucha influencia, y tienen amigos muy fuertes con todas las personas más ricas del país. Pero para mí parece algo de ego, de egoísmo de parte de Wang Jing. Es muy evidente en las entrevistas que ha hecho, que tiene un ego muy grande, y que quiere fama”, analiza Myers.

El empresario chino ha dicho expresamente que quiere pasar a la historia como el constructor del canal, como “el hombre que marca el rumbo”. “Ellos (los nicaragüenses) siempre han tenido este sueño desde hace cientos de años, y de repente un tipo chino aparece y dice que tiene un plan. Así que estaban muy sorprendidos”, dijo Wang al diario británico The Telegraph. Myers, sin embargo, pone en duda la capacidad de Wang de poder terminar de forma exitosa su plan en Nicaragua.

“Hay poca confianza en Wang Jing. Obviamente es billonario y probablemente tiene amigos muy fuertes en China y otras partes del mundo, pero no hay mucha evidencia que ya tiene los inversionistas que necesita, o suficientes inversionistas. Puede ser que tenga algunos, pero no la cantidad que necesita para financiar el canal”, dice la analista.

IV. La lotería de sub proyectos

Por Ismael López

La ventajosa concesión otorgada en junio de 2013 al empresario chino Wang Jing llegó acompañada de un verdadero “Premio Mayor”. El artículo 2 de la Ley del Canal establece que al amparo del proyecto, HKND podrá desarrollar siete sub proyectos en cualquier parte del país.

Pero además, el inciso i del mismo artículo le permite discrecionalidad a Wang para desarrollar cualquier otro sub proyecto aunque no esté enumerado en la ley. En todos estos sub proyectos se implementará una cláusula de expropiación, dejaron establecidos diputados sandinistas en la Ley canalera, aprobada con diligencia servicial.

Cuando en julio de este año el ingeniero de HKND Don Yunsong reveló en Managua la ruta canalera, de la lista de sub proyectos desapareció el canal seco, y un oleoducto que habían quedado establecidos en la ley, pero aparecieron sorpresivamente los complejos turísticos.

Yunsong mencionó cinco sub proyectos: dos puertos en ambos océanos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y varios complejos turísticos.

A través de un traductor y auxiliado por presentaciones en Power Point y muchos gráficos, Yunsong reveló que uno de los puertos se ubicaría en Brito, en el Pacífico.

“En la fase I se construirá un muelle para barcos petroleros y otro multifuncional –se leía en la presentación de Yunsong–. En la fase de operación, después de terminar la construcción del proyecto (Canal), el muelle de multifunción servirá como muelle para la Zona de Libre Comercio, y el muelle de petroleros servirá para la importación de productos petroleros y el suministro de combustibles a los barcos.

El puerto de Brito tendría –según la versión de HKND— una capacidad anual de 2.8 toneladas de productos petroleros y 1.95 millones de contenedores de 20 pies.

El otro puerto sería en el Caribe, en la localidad de Punta Águila. Según Yunsong tendría una capacidad de 2.8 millones de toneladas de productos petroleros y 2.65 millones de contenedores de 20 pies.

¿Y si no hay canal?

La promesa de los sub proyectos anima las expectativas de algunos empresarios locales que dudan de la viabilidad del canal, pero apuestan a que esta aventura le podría dejar al país, como premio de consolación, algunas carreteras, un puerto, y quizás hasta un gran proyecto turístico.

Sin embargo, los expertos en temas de logística son más escépticos. En este bando se ubica Roberto Artavia, ingeniero mecánico naval, experto en negocios internacionales y ex rector de Incae, una de las principales escuelas de negocios de Latinoamérica.

Según Artavia, lo primero que debieron hacer HKND y las autoridades nicaragüenses es un estudio de factibilidad económica. “Lo segundo es la escala que tiene que tener el puerto en función de la economía nicaragüense frente a la cuenca del Pacífico. Lo tercero es todos los estudios que tienen que ver con los aspectos ambientales, geológicos, marítimos, de vida y de más. Y cuarto los estudios demográficos y sociales respectivos”.

Actualmente los puertos nicaragüenses acaparan solamente el 2.71% de la carga centroamericana, según el Sistema de Información Portuaria de Centroamérica, a través de cinco puertos, dos en el Pacífico: Puerto Corinto –el principal del país– y Puerto Sandino, y tres pequeños puertos en el Caribe.

Ninguno de los puertos nicaragüenses es de aguas profundas. El 56% de las importaciones y exportaciones del país se mueve a través de Puerto Cortés, en Honduras, y Puerto Limón, en Costa Rica.

“Otro tema que a mí me preocupa es por qué concesionar por 50 años cuando se podía hacer por licitación. Que vinieran a Nicaragua los principales oferentes portuarios a negociar con el gobierno y no con HKND. Lo que va hacer HKND ahora es lo que debió hacer el gobierno de Nicaragua en términos de licitaciones. Se ha perdido una oportunidad de oro en términos de transparencia, no sólo desde el punto de vista de la construcción del puerto, que tal vez se hace y tal vez no, sino desde el punto de vista de haber hecho esto un proceso transparente, ordenado y bien sustentando. Y eso lo que hace es deteriorar la confianza. Y es muy difícil un proyecto de esta magnitud no tener confianza porque tiende uno a pensar que se está haciendo de esa manera con una segunda intención”, dijo Artavia.

¿Se harán los puertos?

Artavia es escéptico sobre la construcción de los puertos. Dice que todo depende de la escala con la que se hagan. ¿Qué tipo de barcos y de contenedores serán capaces de recibir?

“Nicaragua es un país que de cara a la cuenca del Pacífico tiene limitados volúmenes de importaciones y exportaciones… lo lógico hubiera sido hacer buenos estudios de mercado para ver cuál es la necesidad de un canal en Nicaragua a la infraestructura ya existente en Centroamérica. Esa pregunta ha sido ignorada y obviada. HKND ha hecho sus planteamientos con base en estudios superfluos y siguen adelante como si el resto del mundo nada más se fuera a parar a verlos”, dijo Artavia.

Sin embargo, Milton Lacayo, ex gerente del puerto La Unión de El Salvador y con 45 años de experiencia en negocios portuarios, considera que “Centroamérica continúa a la espera de un puerto moderno y eficiente, capaz de manejar busques Postpanamax y superPospanamax para reducir costos de flete marítimo, tanto de origen asiático como norteamericano y europeo”.

![contrato]()

Según Lacayo, los volúmenes de carga que se originan en el Pacífico hacia el CA4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) son de más de un millón de contenedores de 20 pies por año. “Además–dice Lacayo— entre los puertos de México y Panamá hay 3 millones de contenedores de 20 pies por año de transbordo para la región, que puede desviarse a un puerto en Centroamérica, siempre y cuando dicho puerto esté construido y equipado adecuadamente”.

Lacayo dice que si Nicaragua aspira a un puerto para manejar su propia carga, no es necesario construir uno nuevo. “Un adecuamiento y modernización del Puerto Corinto acompañado de un puerto seco en las cercanías sería suficiente, ya que Corinto no se puede ampliar porque la ciudad lo rodea por completo”, opinó.

“Nicaragua no ha diversificado sus exportaciones y la poca diversificación que se ha hecho es en industrias de servicios”, apunta Artavia. “Uno exporta para importar y Nicaragua va lento en eso. Nicaragua no va a necesitar un puerto demasiado grande ni en el Caribe ni en el Pacífico porque posiblemente se convierta en una economía más de servicios, (y no seguirá) agregando grandes volúmenes de bienes (exportaciones) como en su momento fue el algodón, o son el café, el banano, el ajonjolí, la carne, etcétera”.

El vocero de la Autoridad del Canal, Telémaco Talavera, mantiene que el proyecto chino en Nicaragua es complementario al Canal de Panamá, que será para barcos grandes que actualmente en el país canalero no pueden transitar y que tampoco podrán hacerlo el próximo año, cuando se amplíe el canal en ese país.

![robertoartavia]() Según Artavia, Nicaragua no necesita barcos de gran calado para su movimiento comercial. “Nicaragua podría hacer un canal por donde barcos petroleros y graneleros pudieran pasar, pero esos barcos no se van a quedar en los puertos nicaragüenses porque no tienen los volúmenes de exportación y los volúmenes de comercio que requieran ese tipo de buques…

Según Artavia, Nicaragua no necesita barcos de gran calado para su movimiento comercial. “Nicaragua podría hacer un canal por donde barcos petroleros y graneleros pudieran pasar, pero esos barcos no se van a quedar en los puertos nicaragüenses porque no tienen los volúmenes de exportación y los volúmenes de comercio que requieran ese tipo de buques…

Esos barcos nada tiene que hacer en Nicaragua francamente”, dijo.

“Lo que Nicaragua necesitaría, si se construye el Canal, serían puntos se servicios portuarios –dice el especialista.

Esto significa lugares donde hay servicios mecánicos, abastecimientos de combustibles, donde hay una serie se servicios que tienen que ver con lo que los barcos necesitan para su operación, más que con el comercio nicaragüense”.

“Me encantaría que Nicaragua tuviera un Canal y un motor de desarrollo como este, pero francamente se me hace poco creíble por la ligereza con que lo manejan”, concluyó el ex rector de Incae.

Lo cierto es que nadie conoce a la fecha un solo diseño o estudio sobre la viabilidad de los sub proyectos y sus fuentes de financiamiento, pero la promesa oficial ha generado incertidumbre y protestas entre miles de propietarios en los municipios de Tola, Buenos Aires, San Jorge, Potosí y Moyogalpa, en el departamento de Rivas, que están en la mira de los planes expropiatorios de HKND.

¿Un puerto de 500 a 2,000 US$ millones?

¿Cuánto cuesta un puerto en Brito? HKND insiste en que la construcción del puerto en Brito arrancará en diciembre, pero todavía no han presentado algún tipo de estudio, financiero, técnico, y ambiental. Según Milton Lacayo, para construir un puerto se necesitan estudios de impacto ambiental, de profundidades de canales de acceso y muelles y estudios de factibilidad de acceso terrestre y marítimo y los estudios de volúmenes de mercado local y de transbordo.

Lacayo calcula que un puerto moderno para barcos Super Post Panamax (barcos modernos que actualmente por su tamaño no pueden transitar por el Canal de Panamá) tendría un costo mayor a los 500 millones de dólares.

“Un puerto moderno para el manejo de buques PostPanamax (embarcaciones grandes que también por su tamaño no utilizan el Canal de Panamá) tendría un costo de aproximadamente 350 millones de dólares”.

El ex rector de Incae, Roberto Artavia, calcula que el puerto de Brito podría costar entre 1500 y 2000 millones de dólares. El especialista basa sus números en que el puerto de Costa Rica, APM Terminals en Moin, en el norte de Limón, está estimado en 1200 y 1400 millones de dólares.

El aeropuerto: ¿un elefante blanco?

En la página 40 de la presentación que el ingeniero de HKND, Don Yunsong hizo la tarde del siete de julio, se detalla que el aeropuerto internacional que pretenden construir estaría 8 kilómetros al norte de la ciudad de Rivas, con un área de 2.5 kilómetros cuadrados.

Yunsong anunció que se construiría una pista y se dejaría espacio para construir una segunda. La capacidad del aeropuerto, según anunció el funcionario chino, sería de 1 millón de personas, la pista mediría 3 mil 200 metros y la terminal completa sería de 14 mil metros cuadrados.

El aeropuerto sería un complemento al Augusto C. Sandino, que opera en Managua, y “servirá principalmente para rutas internacionales de largo y medio alcance”, dijo Yunsong.

Sin embargo, Roberto Artavia, ex rector de INCAE, no cree que Nicaragua necesite otro aeropuerto. “Estamos a hora y media del aeropuerto de Managua. No sé francamente quiénes van a estar volando desde ahí (el aeropuerto de Rivas) o si lo que van hacer es una buena pista aérea, como un aeropuerto pequeñito en términos de infraestructura, puede que lógicamente se pueda sustentar, pero va afectar al aeropuerto Augusto C. Sandino”, dijo.

“Se ha perdido una oportunidad de oro en términos de transparencia, no sólo desde el punto de vista de la construcción del puerto, que tal vez se hace y tal vez no, sino desde el punto de vista de haber hecho esto un proceso transparente, ordenado y bien sustentando”. Roberto Artavia.

“Nicaragua es un país donde el turismo está creciendo pero todavía le falta mucho –dice Artavia— si empezamos a dividir las cargas existentes en los dos aeropuertos en vez de hacer un uso eficiente de la infraestructura que ya tenemos, lo que vamos hacer es que los dos pierdan, en vez de tener una bien manejada”.

Funcionarios del gobierno nicaragüense argumentan que el aeropuerto internacional de Rivas funcionará como punto de conexión, similar al funcionamiento que tiene hoy el aeropuerto Tocumen de Panamá.

Artavia, en cambio, ve un problema con ese proyecto: Panamá tiene una aerolínea (como Copa) con una flota de 86 aviones, que hacen uso de ese aeropuerto seis veces al día.

![obreros-chinos]()

Obreros cinos de la empresa HKND realizan trabajos de exploración en Brito, Rivas, Nicaragua. Carlos S. Maldonado/Confidencial.

“Nicaragua no tiene una flota de esa ni cosa que se le parezca, no tiene los volúmenes de turismo a los niveles de Costa Rica o Panamá… si me estás hablando de Nicaragua en el 2035 con el turismo que tendrá, yo te digo que sí es factible, pero si me estás hablando de Nicaragua en 2015 o 2016 a mí me parece que están sobredimensionando la capacidad de movimiento aéreo”, Opina Artavia.

“No me imagino –continua Artavia— que el movimiento de tripulaciones y turismo por un aeropuerto de Rivas sea de la magnitud necesaria, a menos que sea un aeropuerto mínimo, una buena pista con una estación agradable para subirse y bajarse, pero eso se puede hacer hoy en el Augusto C. Sandino donde todavía hay espacio para crecer”.

La Zona de Libre Comercio:

HKND anunció que la zona de libre comercio estaría en la zona de Brito a 20 kilómetros de Rivas y se dividiría en un área destinada exclusivamente para el comercio de mercancías, que ofrecerá 30 mil puestos de trabajo, y que en 2030 habrá totalizado en comercio 25 mil millones de dólares.

Tendría, además, zona de oficinas financieras y se enfocará en ofrecer servicios financieros, comerciales y de transportación. Se ofrecerán, según anunció Yusong, 25 mil empleos.

La zona de libre comercio tendría también una zona para procesamiento de exportaciones con una área de casi 8 kilómetros cuadrados que ofrecerá 58 mil empleos y en un 2030 su monto total de comercio llegará a los 2 mil millones de dólares.

HKND promete casi una ciudadela dentro de la zona de libre comercio. Yunsong habló en su presentación de una zona urbana con un área de 15 kilómetros cuadrados, capaz de albergar a 140 mil habitantes.

Los complejos turísticos

HKND también presentó un mapa donde se observan 4 puntos marcados donde se construirán complejos turísticos a considerable distancia de la ruta del Canal.

El más ambicioso era el llamado complejo turístico San Lorenzo, en las playas de Majagual, Ocotal y Maderas, a 10 kilómetros de San Juan del Sur. Pero ante el reclamo de inversionistas hoteleros y de propietarios que ya están asentados en la zona, de manera extra oficial la empresa ha desistido de construir el complejo en esa zona.

En el mapa se puede ver que HKND pretende construir, además, un complejo turístico en la isla de Ometepe, un complejo turístico de Golf en San Miguelito, Rio San Juan y un complejo de turismo rural en la zona en el Caribe en Punta Gorda.

V. “¡Qué se vayan los chinos!”

Por Cinthia Membreño

Miles de campesinos, productores y propietarios de tierras que serían afectadas por el proyecto del Gran Canal Interoceánico –un megaobra valorada en US$50 mil millones de dólares y otorgada al enigmático empresario chino Wang Jing– han organizado durante dos meses una serie de marchas pacíficas contra las expropiaciones que la iniciativa contempla.

La falta de información sobre el censo expropiatorio que representantes de Hong Kong Nicaragua Developement (HKND) ha realizado en los últimos meses, y que se suponía tendría que presentarse a mediados de Octubre, no permite saber con certeza si la megaobra se construirá o no. Lo único que se anunció a través de medios oficiales fue la expropiación de 7 mil fincas, en las que habitan unas 29 mil personas.

Los pobladores que viven en estas localidades aseguran que no negociarán la venta de sus tierras con HKND. El ambiente de zozobra en el que viven los motivó a movilizarse masivamente en distintas comunidades del Pacífico y el Atlántico del país. Este es un mapa de las protestas organizadas organizado al margen de banderas políticas, y cuya consigna es siempre la misma: “¿Qué quieren los campesinos? ¡Que se vayan los chinos!”

I. 20 de Noviembre – Buenos Aires – Rivas

Unos 200 pobladores de Santo Domingo Piche, Potosí, Tolesmayda y Buenos Aires protagonizaron la primera marcha en repudio a la llegada de HKND a las tierras por donde pasarían los subproyectos del Gran Canal Interoceánico, una obra cuya concesión fue otorgada en junio de 2013 a Wang Jing.

Los habitantes se postraron fuera de la alcaldía de Buenos Aires y denunciaron que trabajadores chinos llegaron a medir sus tierras e informarles que pronto serían reubicados, acompañados de dispositivos del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. No les explicaron dónde serían trasladados, lo que alimentó la zozobra de aquellos que residen en el polo turístico Sur del país.

Octavio Ortega, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas (FUNDEMUR), criticó el involucramiento de la Policía Nacional, pues algunos de sus oficiales han visitado las comunicades para pedir a sus pobladores que platiquen con ellos. Para los manifestantes, esto representa una forma de desmontar marchas pacíficas y denota la falta de neutralidad política de la institución.

II. 24 de Noviembre – Potosí – Rivas

Una nueva marcha contra el canal igualó en número a la organizada en Buenos Aires. Esta vez, pobladores de la comarca de Santo Domingo Piche, municipio de Potosí, reaccionaron al censo que ingenieros chinos de HKND ha realizado en la zona antes de expropiar sus propiedades. Esta fue la segunda expresión de repudio público organizada en menos de una semana.

Habitantes de otras comarcas de Rivas también se unieron a la manifestación. Estos denunciaron que la Policía Nacional intervino para que Terencio Bello, dueño de uno de los camiones que transportaría a los marchistas, no pudiera colaborar con el movimiento. Los oficiales le solicitaron los documentos del vehículo pesado y amenazaron con decomisárselo. Además, los pobladores indicaron que los policías ofrecieron al conductor convertirse en secretario político del barrio que habita, informó Guzmán.

Tras un enfrentamiento que no dejó heridos entre la población y la Policía Nacional, los manifestantes lograron traspasar el cerco de oficiales que los separaba de la alcaldía de Buenos Aires. El reclamo se viró hacia a la alcaldesa sandinista que jamás salió del recinto. “Queremos ver si ella tiene un poquitito de información de qué pasará el día de mañana cuando los chinos nos saquen de nuestro país, no solo la gente de Rivas, sino toda Nicaragua”, sostuvo Augusto Campos Casanova.

III. 2 de Octubre – El Tule – Río San Juan

La comunidad de El Tule, municipio de San Miguelito, también se unió al repudio público contra las expropiaciones del Gran Canal y las mediciones de propiedades que representantes asiáticos de HKND realizan en la ruta por donde pasaría la megaobra.

Pobladores de las comarcas por donde se ha dicho pasaría el canal, entre ellas El Monje, El Dorado, El Roble, Quebrada Seca, Los Ángeles y El Fajardo, asistieron a la manifestación, durante la cual cayó un fuerte aguacero que no detuvo a los marchistas.

“Si Dios está con nosotros, quién contra nosotros”, fue una de las consignas que los habitantes de El Tule corearon en la manifestación. Como es característico de la zona, muchos de los que participaron iban montados a caballo. Otros recorrieron el poblado a pie.

IV. 3 de Octubre – San Jorge – Rivas

“¡Fuera chinos! ¡No tenemos en venta nuestras tierras! ¡El pueblo unido jamás será vencido!” fueron algunas de las consignas que se escucharon en la cuarta marcha organizada contra futuras expropiaciones. Centenares de manifestantes caminaron durante un kilómetro para llegar a la alcaldía municipal, pero un cerco policial ubicado a varios metros de ésta trató de impedirles el paso.

Tal como sucedió en manifestaciones previas, los pobladores lograron romper la barrera y llegaron hasta el edificio gubernamental, no sin protagonizar forcejeos que dejaron a algunos heridos. En medio del enfrentamiento, los marchistas arrancaron afiches de propaganda política del comandante Daniel Ortega y de la primera dama Rosario Murillo, para luego quemarlos. Gritaban “¡Ortega vendepatria, le vendiste nuestras propiedades a los chinos!”

Durante la protesta, Octavio Ortega –presidente de Fundemur y quien ha brindado acompañamiento a la población en las marchas– denunció nuevamente la falta de neutralidad de la policía. El dirigente aseguró que los oficiales de la institución han tratado de intimidar a líderes comunales diciéndoles que los están previniendo de no asistir a las marchas.

V. 8 de Octubre – La Unión – Nueva Guinea

Más de tres mil manifestantes respondireron al unísino que no querían indemnizaciones por sus tierras, ni negociaciones con los representantes chinos de HKND, durante la quinta marcha organizada contra la llegada de la empresa al distrito La Unión, municipio de Nueva Guinea, una zona que sería afectada por la ruta canalera.

Los manifestantes, en su mayoría pequeños productores de granos, recorrieron dos kilómetros y medio desde el cruce de la comunidad El Chacalín hacia el casco urbano del distrito La Unión, un trayecto que transcurrió bajo la mirada atenta de la Policía Nacional y del Ejército, instituciones que resguardaron las casas donde se encontraban técnicos de HKND en días anteriores.

En las áreas por donde pasó la protesta masiva se podían escuchar consignas contra la empresa concesionaria. “¿Qué quieren los campesinos? ¡Que se vayan los chinos!”, “¡No vendemos nuestras tierras, queremos vivir en paz!”, advertían los pobladores al gobierno. No obstante, aclararon que su protesta no respondía a intereses políticos, sino a la defensa de sus derechos como ciudadanos.

VI. 10 de Octubre – Tola – Rivas

Tola fue la sede de una sexta protesta pacífica en la que participaron cerca de mil pobladores de municipios como Potosí, San Jorge y Buenos Aires. En dichas áreas, HKND pretende construir subproyectos de gran envergadura como un puerto de aguas profundas, un aeropuerto, complejos turísticos y zonas de libre comercio.

Quienes protestaron advirtieron que no se irían a sitios desconocidos, en los que no tienen nexos como los forjados con familiares y vecinos. “Y que no nos digan que todos saldremos ganando con las obras de la empresa china. Ellos no vienen a Nicaragua por solidaridad, sino para hacer negocios”, dijeron los manifestantes en respuesta a las promesas de Telémaco Talavera, vocero de la comisión del Canal.

Tanto en la protesta de Nueva Guinea como en la de Tola, la población comparó la situación actual con la que vivió el país cuando estuvo bajo la bota de William Walker, el filibustero estadounidense que llegó a convertirse en presidente de Nicaragua, impuso el inglés como idioma oficial y fue expulsado en 1856. “También vamos a expulsar al chino Wang Jing”, dijeron los pobladores, mientras citaban a Sandino y sus grandes lecciones sobre la soberanía nacional.

VII. 15 de Octubre – San Miguelito – Río San Juan

Una manta pintada de rojo y negro, los colores que durante la década de los ochenta representaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN), fueron utilizados para enviar un mensaje de repudio a la actual Presidencia desde una sencilla manta: “Ortega vende patria”. Así lo denunciaron pobladores de San Miguelito, mismos que protagonizaron la séptima marcha contra el proyecto del Gran Canal.

![Miles de campesinos han marchado en varias comunidades del país contra las expropiaciones planeadas por HKND y el proyecto canalero del presidente Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing. Carlos Herrera/Confidencial.]()

Miles de campesinos han marchado en varias comunidades del país contra las expropiaciones planeadas por HKND y el proyecto canalero del presidente Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing. Carlos Herrera/Confidencial.

Varios motorizados, productores y campesinos de comarcas por donde se supone pasaría la megaobra, entre ellas El Tule, El Dorado, El Roble, El Raizón, La Conquista y El Fajardo, recorrieron las principales calles de San Miguelito para luego postrarse en una rotonda donde se encuentra una figura de Augusto C. Sandino. Allí, líderes comunales manifestaron su rotundo repudio contra las pretensiones gubernamentales, así como de los representantes chinos de HKND.

Los manifestantes afirmaron que no permitirán la expropiación de sus tierras. Dijeron que no estaban dispuestos a venderlas porque son la herencia que dejarán a sus descendientes. Muchos de ellos advirtieron que, de ser necesario, defenderían sus propiedades con machetes, piedras, palas o flechas para impedir la intervención estatal o privada extranjera.

VIII. 21 de Octubre – La Fonseca – RAAS

Mil campesinos concentrados en el distrito La Fonseca, 28 Kilómetros al Sur de Nueva Guinea, organizaron la octava manifestación ante las amenazas de expropiación del Gran Canal. Los campesinos caminaron por calles empedradas sosteniendo mantas que tildaban al comandante Ortega de “vendepatria”, denunciando la falta de presencia del Estado en el área y el secretismo alrededor del proyecto.

Entre la multitud, los campesinos detectaron a desconocidos que fotografiaban a los manifestantes y a quienes tomaran el micrófono. Según ellos, estas personas eran infiltradas o miembros del Ejército vestidos de civiles que daban seguimiento a la protesta. Ninguno de ellos brindó declaraciones a lo s medios sobre el motivo de su presencia. “¡Nosotros no queremos infiltrados, queremos personas honestas!”, gritaron los manifestantes.

Ciudadanos como Orlando Campos, del comité de Defensa de la Tierra, declararon que no es cierto que representantes de HKND los han visitado para medir sus propiedades. “En algunos lugares a los que sí llegaron, visitaron a gente que no tiene fincas. Anduvieron censando las casitas de La Unión, pero te puedo decir que de las 4 mil personas que participaron en esa marcha, un 80% no fueron censadas. No sé de dónde sacó Telémaco Talavera que todas las propiedades ya fueron censadas”, criticó.

IX. 24 de Octubre – Moyogalpa – Isla de Ometepe

La ciudad de Moyogalpa fue testigo de lo que hasta ahora ha sido la marcha más concurrida de todas las organizadas contra los planes de expropiación de HKND. Miles de personas originarias de esta isla, así como del departamento de Rivas, marcharon por las calles sosteniendo banderas de Nicaragua y rechazando la alianza entre el gobierno de Ortega y el empresario Wang Jing.

“¡Arriba esas banderas!”, gritaban los líderes de la protesta, mientras los pobladores caminaban durante kilómetors sosteniendo pancartas y mantas. Los marchistas, quienes se movilizaron a pie, en motos, carros y biciletas, expresaron que estaban dispuestos a defender sus propiedades. “Estoy defendiendo a mi gente, al lago, a todo lo que nos pertenece. Nicaragua es de nosotros, no de dos personas que nos tienen secuestrados”, afirmó una pobladora.

Al concluir la manifestación, la salida del Ferri de Milton Arcia fue interrumpida por miembros de la Fuerza Naval. Los oficiales alegaban que el bote, que transportaba a un centenar de personas, iba sobrecargado. Luego justificaron su intervención diciendo que dentro del ferri iba un poblador pasado de tragos. El barco salió con veinte minutos de retraso.

X. 28 de Octubre – Puerto Príncipe – RAAS

Cientos de productores de diferentes comunidades del distrito de Puerto Príncipe, una localidad ubicada a 45 kilómetros al Este de Nueva Guinea, llegaron a caballo, en bicicleta, en moto y a pie para manifestarse por las calles en contra de las expropiaciones que produciría el Gran Canal.

“¿Qué quieren los productores? ¡Que se vayan los invasores!”, así tildaron los marchistas a los representantes asiáticos de HKND. Al igual que en el resto de marchas, los pobladores portaron banderas de Nicaragua y aseguraron que no venderán o entregarán sus tierras a dicha empresa. La marcha inició en las riveras de Caño Chiquito, se desplazó por las calles de Puerto Príncipe y finalizó en el centro de salud del pueblo. Durante la misma, los campesinos declararon que el Canal Interoceánico no les beneficia y que los dejaría sin recursos para alimentar a sus familias. Al finalizar el acto, anunciaron una marcha municipal programada para el 14 de Noviembre en Nueva Guinea.

Epílogo. Hurgando en la oscuridad

Por Carlos F. Chamorro

![El comandante Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país que es lo que hay detrás de esta conspiración]()

El comandante Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país que es lo que hay detrás de esta conspiración

El misterio que rodea la operación del concesionario chino del canal interoceánico se ha mantenido oculto con la complicidad del círculo íntimo del comandante Daniel Ortega. Fuera de esa argolla familiar, nadie, ni siquiera los miembros de su gabinete económico o los grandes empresarios aliados del gobierno, conocen en verdad quién es este personaje, qué poderes económicos y políticos están detrás de él, cuál es la envergadura y viabilidad de sus supuestos planes inversionistas, y menos aún advertir las consecuencias que esta aventura podría tener para nuestro país.

Esta investigación periodística realizada por Confidencial con fuentes y documentos radicados en Managua, Bejing, Centroamérica y Washington, arroja un poco de luz en la oscuridad. Ahora sabemos, por ejemplo, que Wang Jing ha tejido una red de 21 empresas, la mayor parte de ellas de maletín, de las cuales 15 están directamente relacionadas con Hong Kong Nicaraguan Development. Se trata de una intrincada telaraña de obligaciones corporativas en la que la responsabilidad del concesionario con el estado nicaragüense –en una ley de por sí onerosa– se diluye aún más, otorgando carta blanca a la impunidad.

Está comprobado, además, que la flamante HKND con sede en Hong Kong, en realidad vendió sus acciones a otra empresa de Wang registrada en Beijing, donde reside el eje de poder del concesionario, y que el mayor activo de este millonario que se presenta como empresario privado sin nexos con el gobierno chino, es la empresa de telecomunicaciones Xinwei, cuyo principal cliente no son los centenares de millones de chinos que demandan servicios de telefonía celular, sino el poderoso Ejército Popular de Liberación de China y sus proyectos especiales de comunicación.

Quedan aún pendientes muchas preguntas acuciantes sobre la inexistencia de algún estudio o evidencia que sustente la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal y sus sub proyectos, y por lo tanto, la cada vez más plausible hipótesis de que esta iniciativa responde al interés geopolítico de la República Popular China. Más temprano que tarde se despejarán las dudas, y los países que hoy se mantienen escépticos o expectantes, tendrán algo que decir sobre un enclave que, inexorablemente, tendría un impacto en el equilibrio de fuerzas en la región.

En lo que respecta a Nicaragua, si estamos ante un negociado privado a costa del estado, si se trata de una apuesta política con el gobierno chino, o una combinación de ambos, el comandante Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país que es lo que hay detrás de esta conspiración.

![Un ave sobre el Lago Cocibolca. Carlos Herrera/Confidencial.]()

Un ave sobre el Lago Cocibolca. Carlos Herrera/Confidencial.

Hace unas semanas, cuando otra investigación de Confidencial y Esta Semana demostró el daño irreversible que causaría en el lago Cocibolca la construcción de una zanja de 500 metros de ancho y 30 de profundidad a lo largo de 105 kilómetros (“El gran lago amenazado”), Ortega justificó la construcción del canal alegando que el lago ya está contaminado. Fue una salida inverosímil, ciertamente, pero mal que bien el absurdo presidencial hizo ver la necesidad de un verdadero debate nacional sobre el canal.

Ahora el mandatario debe brindarnos una explicación sobre la interminable cadena de negocios de Wang Jing a costa del Estado de Nicaragua, y las amenazas de expropiación contra decenas de miles de personas, entre ellos muchos sandinistas, que han marchado en distintos puntos del país en defensa de sus propiedades.

Más de treinta recursos por inconstitucionalidad contra la ley canalera que fueron rechazados de un tajo por una Corte Suprema de Justicia sumisa al poder, y once marchas de protestas contra la ley expropiatoria en distintos puntos del país, representan la más clara advertencia de que el proyecto del canal nunca fue consultado, ni cuenta con la anuencia del pueblo nicaragüense.

A contrapelo de este sentimiento nacional, Ortega insiste en que en diciembre iniciará la construcción del canal interoceánico contra viento y marea. Mientras tanto, la gente sigue demandando:

*¿Cuándo presentará el censo de las siete mil familias que serán expropiadas por la empresa china?

*¿Dónde están los 50 mil millones de dólares del consorcio internacional inversionista que prometió Wang Jing?

*¿Someterá el gobierno los estudios económicos, técnicos y ambientales del canal, si es que de verdad existen, al escrutinio de expertos independientes?

Nada puede esperarse de la Comisión del Canal integrada exclusivamente por funcionarios del gobierno, pero los representantes del sector privado que participan en la Comisión Asesora no deberían ignorar este reclamo nacional. Su complacencia ante el secretismo oficial sugiere la existencia de una mentalidad especulativa contraria al interés nacional. El silencio, inevitablemente, conduce a la complicidad. Ellos también tienen la obligación patriótica de hurgar en la oscuridad.

Vea el reportaje original de “Confidencial” aquí

Hay otras dos sociedades de la familia Aqualogy que operan en el país, aunque con sede en Barcelona: Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales y Aqualogy Development Network, empresa que en mayo de 2013 inscribió en Chile la marca de servicios Knowledge Suite, para la “gestión de bases de datos”. En agosto pasado inscribió la marca Aquasfera para proveer de “software de computadora para tratamiento de la información”.

Hay otras dos sociedades de la familia Aqualogy que operan en el país, aunque con sede en Barcelona: Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales y Aqualogy Development Network, empresa que en mayo de 2013 inscribió en Chile la marca de servicios Knowledge Suite, para la “gestión de bases de datos”. En agosto pasado inscribió la marca Aquasfera para proveer de “software de computadora para tratamiento de la información”. Al mismo tiempo, y en una operación paralela ejecutada en ese mismo mes de junio de 2011, el grupo Luksic aumentó sustantivamente su participación accionaria en Aguas Andinas, con la adquisición por parte del Banco de Chile e Inversiones Arizona S.A. de un porcentaje de las acciones que el Estado vendió ese año. El paso siguiente fue que el grupo Luksic instaló en el directorio de Aguas Andinas a uno de sus hombres de mayor confianza: Rodrigo Manubens Moltedo.

Al mismo tiempo, y en una operación paralela ejecutada en ese mismo mes de junio de 2011, el grupo Luksic aumentó sustantivamente su participación accionaria en Aguas Andinas, con la adquisición por parte del Banco de Chile e Inversiones Arizona S.A. de un porcentaje de las acciones que el Estado vendió ese año. El paso siguiente fue que el grupo Luksic instaló en el directorio de Aguas Andinas a uno de sus hombres de mayor confianza: Rodrigo Manubens Moltedo.

Y es aquí donde aparecen los problemas. A diferencia de lo que sucede en otros países, el modelo chileno de fijación de tarifas se caracteriza por un profundo secretismo. Esa reserva impide que se conozca antes de la negociación qué objetivos perseguirá la superintendencia en beneficio de los consumidores y cuál es la “tarifa eficiente” que ésta defenderá frente a las sanitarias. La participación ciudadana está restringida a una etapa preliminar del proceso y según reconocen asociaciones de consumidores es meramente simbólica. Sin ninguna incidencia posterior.

Y es aquí donde aparecen los problemas. A diferencia de lo que sucede en otros países, el modelo chileno de fijación de tarifas se caracteriza por un profundo secretismo. Esa reserva impide que se conozca antes de la negociación qué objetivos perseguirá la superintendencia en beneficio de los consumidores y cuál es la “tarifa eficiente” que ésta defenderá frente a las sanitarias. La participación ciudadana está restringida a una etapa preliminar del proceso y según reconocen asociaciones de consumidores es meramente simbólica. Sin ninguna incidencia posterior.

Además, la OFWAT advierte del plazo límite (3 de octubre) para que los comité de ciudadanos que observan el proceso envíen sus consultas y opiniones, y anuncia que la determinación final respecto de las tarifas que pagarán los consumidores será dada a conocer en diciembre próximo.

Además, la OFWAT advierte del plazo límite (3 de octubre) para que los comité de ciudadanos que observan el proceso envíen sus consultas y opiniones, y anuncia que la determinación final respecto de las tarifas que pagarán los consumidores será dada a conocer en diciembre próximo. En el proceso de negociación las sanitarias no escatiman en gastos para hacer valer sus intereses en la decisión tarifaria. Así se desprende, por ejemplo, de los requerimientos que exigió Aguas Chañar (Tercera Región) a la consultora que contrató (Inecon) para justificar un alza en la negociación en curso:

En el proceso de negociación las sanitarias no escatiman en gastos para hacer valer sus intereses en la decisión tarifaria. Así se desprende, por ejemplo, de los requerimientos que exigió Aguas Chañar (Tercera Región) a la consultora que contrató (Inecon) para justificar un alza en la negociación en curso: