Desde la pantalla gigante una mujer brasileña cuenta que vendió todos los muebles de su casa. Como lo que obtuvo no era suficiente, recolectó latas en la calle para reunir US$3 mil y entregarlos en “sacrificio” a Dios. Cuando termina el video-testimonio del milagro, se encienden las luces del templo y se iluminan los rostros de unas 400 personas dispuestas a buscar su propio milagro.

Es 22 de noviembre en Santiago, domingo, el día más importante de las celebraciones de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), más conocida como Pare de Sufrir, el nombre de su famoso programa de televisión. Afuera del templo, en calle Nataniel Cox Nº 59, a un costado de la gran bandera chilena de la Plaza de la Ciudadanía, el domingo transcurre en calma. Adentro, está carburando la euforia colectiva de quienes esperaron una semana para escuchar al obispo brasileño Francisco Couto, sus métodos para alcanzar a Dios y los muchos milagros que puede hacer por las personas que están con problemas económicos o de otra índole.

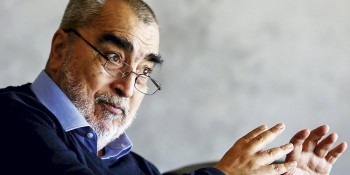

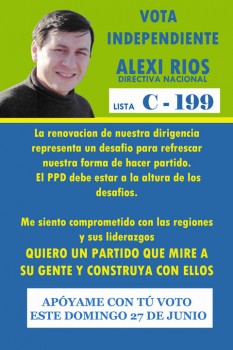

La Iglesia Universal del Reino de Dios –con su fundador, Edir Macedo Bezerra (70 años), multimillonario, acusado y absuelto por lavado de dinero en Brasil– está en plena expansión en Chile, con una inversión de más de US$ 6 millones en la construcción de su nueva catedral y la compra de más espacios en televisión y radio.

En cosa de días, este teatro de fachada descolorida, ubicado en el primer piso de un edificio de departamentos en Nataniel Cox, será cosa del pasado para la Iglesia Universal del Reino de Dios. El piso pegajoso y las butacas de madera que rechinan serán remplazados dentro de un par de meses por un templo moderno, con capacidad para más de dos mil personas. También están en busca de dar mayor masividad a su programa de televisión Pare de Sufrir, que se transmite por ahora en Telecanal. Recientemente trataron de comprar un segmento en Televisión Nacional. No tuvieron éxito, pues según dijeron a CIPER fuentes de la estación estatal, la venta de programas publicitarios no se ajusta a las políticas del canal.

La maquinaria para conseguir dinero trabaja rápido. Se viene la llamada “Campaña de Israel” de diciembre, para la cual le piden a sus adeptos que de manera “voluntaria” hagan el “sacrificio de sus vidas” a cambio del milagro que se verá traducido en plata. Un sacrificio para el que se les incita a vender todo lo que tienen para entregar el dinero a la iglesia. Sin contarle a nadie, porque es un trato “entre ustedes y Dios”.

Edir Macedo Bezerra (Fuente: blog-sin-dioses.blogspot.com)

La fórmula está en la llamada Teología de la Prosperidad y consiste, según observó CIPER, en ofrecer bienestar económico a cambio de sacrificios a Dios, que también se miden en dinero. Y la fórmula funciona tanto que la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene presencia en 200 países. Edir Macedo aparece desde 2013 en la lista de la revista Forbes como poseedor de una fortuna de US$ 1.100 millones y es considerado por esa publicación como uno de los líderes religiosos más ricos del mundo.

Desde su fundación en Brasil en 1977, la Iglesia Universal del Reino de Dios ha construido su prosperidad en medio de polémicas alimentadas con episodios como el que presenciamos el domingo 22 de noviembre, en que personas que se reconocían a ellas mismas en situación de extrema precariedad económica o afectadas por problemas personales graves, se convencieron de deshacerse de todos sus bienes para pagar por un milagro.

“UN SALTO EN CHILE EN 2016”

Domingo 29 de noviembre, catedral de la IURD en Nataniel Cox. El obispo Francisco Couto está de pie, arriba del escenario, desde donde todos pueden verlo. Es alto y viste impecable: pantalón azul, chaleco y corbata. Su presencia y dominio escénico son notables.

Apenas tarda 10 minutos en tener a los feligreses murmurando plegarias con los brazos en alto y las palmas extendidas, como si trataran de tocar algo invisible. A las 10:15 unas 400 personas están listas para ser “diezmistas”.

15 edecanes –mujeres de vestido gris y hombres con pantalón azul y camisa blanca– están dispuestos en filas en los pasillos laterales del teatro, vigilando a los fieles y apoyando la logística de la ceremonia: haciendo imposición de manos, caminando pausados cuando el momento es solemne y apresurados cuando tienen que repartir propaganda o sobres para las donaciones. Les llaman “obreros” y son jóvenes que cuidan muy bien su aspecto. Son los que se forman al pie del escenario con bolsas azules para recibir el dinero. El público hace filas para entregarles su diezmo.

Francisco Couto le recuerda a los que no tienen dinero en efectivo, que pueden dar su diezmo a través de sus tarjetas de crédito o débito en la terminal bancaria que sostiene uno de los “obreros”. Una vez hecha la donación, el aparato imprime un comprobante de venta a nombre de la Iglesia Universal del Reino de Dios (ver comprobante).

Ahora el obispo coloca una de las bolsas azules al pie de un baúl dorado, ubicado también arriba del escenario, y se lanza durante cinco minutos en una plegaria a Dios para que recompense con más dinero en un futuro a los que “hicieron un sacrificio”. Un tecladista pone música de fondo a las palabras del obispo y le ayuda a construir la atmósfera celestial que regocija a sus queridos “diezmistas”.

La música se detiene y el obispo Couto lanza un sonoro “¡Gracias a Dioooos!”. Se escucha un atronador aplauso al que sigue sin interrupción un importante recordatorio del mismo obispo: el dinero que casi todos los presentes acaban de entregar es plata que le dieron a Dios, no a la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Según Francisco Couto, quien llegó al país hace dos años desde Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios “dará un salto en Chile en 2016” con la construcción de la nueva catedral. Es un proyecto planeado hace más de 10 años y está a días de concretarse.

El 30 de septiembre de 2004, esta iglesia inició su expansión cuando compró una propiedad en la Alameda, cerca de la estación de metro Unión Latinoamericana. Según las escrituras, el vendedor fue la Sociedad Inmobiliaria Quimera Limitada, que cobró UF 62.600 . Un año más tarde, el 24 de octubre de 2005, la iglesia adquirió un predio aledaño, en Abate Molina Nº 60, a Rentaequipos Comercial por $611,4 millones (UF 34.313 de la época).

Con los dos predios bajo su propiedad, el 23 de octubre de 2007, el representante legal de la IURD, el pastor José Roberto Aguilera Inostroza, ingresó la solicitud de permiso de edificación en la Municipalidad de Santiago. El proyecto incluyó el permiso de demolición de un edificio construido en la década de los ‘60.

En los documentos presentados a la Dirección de Obras de la municipalidad, se calcula que la construcción tiene un costo de $1.477 millones (UF 76.390 en esa fecha). Entre los terrenos y las obras, la inversión presupuestada para la construcción de la nueva catedral de la institución religiosa suma UF 172.703, el equivalente hoy a más de US$ 6,2 millones.

La arquitecta Paulina Rica Mery, encargada de la construcción de la nueva catedral, cuenta que las nuevas instalaciones servirán también para formar “jóvenes teólogos” que esparcirán en Chile la doctrina de Pare de Sufrir.

Fachada de la nueva catedral de la Iglesia Universal del Reino de Dios en la Alameda.

En los planos de la construcción, a los que CIPER tuvo acceso, se percibe la magnitud del “salto” que la Iglesia Universal del Reino de Dios pretende dar en Chile: la superficie total de construcción es de 10.826 metros cuadrados (más de dos canchas de fútbol); la capacidad del templo principal es de 2.132 personas, incluyendo a discapacitados; hay 29 departamentos para vivienda y 54 estacionamientos. Sumando los espacios de oficinas, comedores, departamentos y el templo, en un mismo día podría haber actividad de 2.668 personas en la nueva catedral. Según los planos, las instalaciones llegarán a tener ocho pisos.

-Es una construcción moderna que se adapta a los nuevos tiempos. No tiene imágenes ni motivos religiosos que no sea la cruz. Es un lugar de activa operación social. El color de la fachada es tierra-cobre y significa la integración a la idiosincrasia chilena -explica la arquitecta Paulina Rica.

La empresa constructora del nuevo templo es IDC, de Argentina. En febrero de 2014, el representante legal de la Iglesia Universal, el pastor José Roberto Aguilera Inostroza, fundó una sociedad en Chile, también llamada Construcciones IDC Limitada, con el ingeniero argentino Daniel Adolfo Carrera, quien aportó el 99% del capital.

Ahora, Aguilera Inostroza, representante legal de Pare de Sufrir, es parte de una empresa constructora en la que aportó un simbólico 1% (según el Diario Oficial), y está en condiciones de desarrollar en Chile proyectos de construcción, de alquiler de equipos o herramientas, prestar servicios profesionales de arquitectura y “la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal”.

Pese a la enorme catedral que están construyendo, “Reinaldo”, el pastor del templo de esta iglesia en Ñuñoa –uno de los 14 que la IURD tiene en Santiago, además de 19 en regiones–, no está satisfecho con la recepción que ha tenido la Iglesia Universal del Reino de Dios en Chile. Se han encontrado –dice- con “corazones cerrados”, lo que les ha impedido por ahora establecerse en el país como lo esperaban. Pero luego asegura que el esfuerzo no se detendrá.

La nueva sede de la IURD está casi lista y el viejo Teatro Continental de Nataniel Cox está en arriendo y disponible para un nuevo locatario a partir de enero, según confirmó a CIPER la Inmobiliaria GYG Propiedades.

La nueva catedral es un logro que la Iglesia Universal del Reino de Dios alcanzó con la fe, afirma ante los fieles el obispo Francisco Couto: “porque tener fe es estar seguro de lo que no puedes ver. Y nosotros no tenemos plata, pero tenemos fe”. Couto va hablándole a los fieles mientras los prepara para el momento de las donaciones, la actividad más importante del año: la “Campaña de Israel en la fe de Gedeón”.

LA MUJER DE LAS LATAS

Una semana antes, el sábado 14 de noviembre, CIPER presenció en el mismo templo de Nataniel Cox una sesión más íntima. Ese día el que presidió la ceremonia fue otro pastor, de menor jerarquía que Couto, el que pidió a un grupo de nueve mujeres de edad avanzada y zapatos gastados, que se acercaran al escenario. Son mujeres que andan a pie por la vida y ese día acuden a la ceremonia de “los casos imposibles”.

Entre ellas hay una señora que llega presurosa. En sus brazos lleva varias latas de bebidas recogidas en la calle que ella intenta con prisa guardar en una bolsa de plástico, porque la arenga del pastor ya ha comenzado. Esta vez el pastor – joven, de pantalón negro y camisa blanca arremangada- no se ubica arriba del escenario, sino que se queda al mismo nivel de los fieles. Mirándolas fijamente, le pregunta al grupo de mujeres evidentemente cansadas: “¿vienen mal, tienen problemas, cómo están? En coro todas responden que sí están mal.

Entrada a la actual catedral “Pare de Sufrir”.

El pastor se sitúa frente a la mujer que llegó con las latas de bebidas y le habla sobre la vida de los feligreses: “es como el agua y no como el vino”, afirma con una voz que denota el esfuerzo que hace por parecer empático.

-¿A qué sabe el agua? -les pregunta.

-A nada, a nada, a nada, a nada –responden las mujeres en coro.

-¿Lo ven?, así están su vidas.

Entonces, el pastor les sigue hablando para convencerlas de que lo único que se necesita para convertir el agua en vino, de que la única condición para que sus vidas dejen de ser insípidas es “obedecer a Dios” y, sobre todo, “sacrificarse por Él”. Llama la atención que a partir de ahí el joven pastor continúa su arenga imitando la forma de hablar de los pastores brasileños: cambia la “s” por la “sh” y el castellano por el portuñol.

Para entonces el grupo de mujeres ya está entregado: todas le obedecen cada uno de los pasos que les indica el pastor: cierran los ojos y luego levantan los puños, tiran pequeños golpes al aire y sacuden tímidamente sus cuerpos mientras el pastor dibuja molinos de viento con sus brazos, invocando la presencia de Jesucristo, Dios o El Señor.

-¡No acepto la miseria, el dolor, la enfermedad…! -grita el pastor.

Las mujeres también a voz alta repiten sus palabras.

“NO ACEPTO”

Una investigadora que incluyó a la Iglesia Universal del Reino de Dios en sus estudios de doctorado -y que pidió a CIPER no revelar su nombre- describe los métodos que utiliza en su iglesia el obispo Edir Macedo como “pragmáticos y modernos”, porque evitan, por ejemplo, cansar a los feligreses con las lecturas de la Biblia que requieren ser razonadas e interpretadas.

Ya en 1991 el diario Folha de Sao Paulo publicaba un testimonio de Macedo que ilustraba el “no acepto” que se repite a diario en los templos de la IURD alrededor del mundo, en un no aceptar para volcarse en la fe: “Mi segunda hija nació con labio leporino. Sufrí, gemí. Ella no fue una alegría, fue una tristeza, una agonía. Decidí que iría a anunciar al Dios que me fue revelado”.

Y ese sábado 14 de noviembre en Chile, se puede ver a un pastor desarrollar en el templo de Nataniel Cox las enseñanzas de Macedo frente al grupo de mujeres de a pie y con los zapatos gastados. El pastor toma una Biblia y les dice a los fieles: “Aquí –y da golpecitos sobre la tapa del libro- hay más de ocho mil promesas, pero ustedes se preguntan por qué en sus vidas no están cumplidas estas promesas”.

El pastor continúa su mensaje reseñando el pasaje bíblico de Gedeón, que obedeció a Dios y se sacudió el miedo que le daba defender a Israel de los ataques de los Medianitas y venció ejércitos de “cientos, miles o millones” con un grupo de solo 300 soldados. Y termina directo al grano: obedecer a Dios al interior de este templo que antes fue un cine de butacas de madera, significa entregar el diezmo.

“Si ganas un millón, donas mil; si ganas mil, donas cien; si ganas cien, donas 10”, sentencia el pastor. Acto seguido, el hombre toma una bolsa azul y les pide a las mujeres acercarse para depositar ahí sus monedas. Todas lo hacen, incluyendo la mujer que se gana el sustento recolectando y vendiendo basura.

FE EN GEDEÓN Y LA LEY DE CULTO

La Iglesia Universal del Reino de Dios le transmite a sus feligreses que Gedeón fue capaz de escuchar a Dios y tomar la iniciativa de formar un ejército, prescindiendo de los “incrédulos” no aptos para la “batalla”, para enfrentar a los opresores. Gedeón representa el “no aceptar” la miseria, la desgracia y demás calamidades que los pastores y obispos suelen mencionar en sus prédicas de convencimiento.

Allí en el templo de Nataniel Cox es recurrente escuchar cómo obispos y pastores de esta iglesia ofrecen a cientos de personas ser como Gedeón, librando sus propias batallas para dejar ir sus problemas. Y ese sacrificio consiste en vender todas sus propiedades, reunir el dinero, colocarlo en un sobre y ofrendarlo a Dios a través de las manos terrenales del personal de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Según el Manual Criminológico para Investigar Sectas de la Policía de Investigaciones (PDI), la entrega de los bienes de los fieles a un grupo es una de las características de las sectas. Otro rasgo son los líderes carismáticos. También difunden ideas de astucia, audacia y sentido de lo heroico. Relación de ruptura y desconfianza con la sociedad, y compensaciones claras y próximas son otras características sectarias que identifica el manual de la PDI. El texto fue escrito por el capellán evangélico de la PDI, David Muñoz Condell, y editado por la institución para que lo lean sus detectives.

Propaganda de la campaña “En la Fe de Gedeón”.

Las descripciones del manual de la PDI se parecen bastante a las prácticas que CIPER pudo observar durante más de un mes en los templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. A pesar de que este grupo ha sido mirado con recelo por ciertas iglesias evangélicas tradicionales y también por algunas autoridades, hasta ahora no han tenido problemas pues formalmente se han ajustado a las mínimas exigencias que impone la ley chilena.

La IURD llegó a Chile a principios de los años 90. En septiembre de 1995, el Ministerio de Justicia le denegó la solicitud de personalidad jurídica, pero sorpresivamente, dos meses después, cuando la Contraloría ya había tomado razón, pero aún no se publicaba el decreto en el Diario Oficial, decidió dejar el documento oficial sin efecto y concederle la personalidad jurídica.

La razón esgrimida para el cambio de opinión fue el respaldo de las dos principales organizaciones que representan al mundo evangélico, que aseguraron que no se trataba de una secta. Así lo registra el decreto que le concedió la personalidad jurídica: “Numerosas organizaciones religiosas evangélicas de nuestro país, tales como el Consejo de Pastores Evangélicos de Chile y el Comité de Organizaciones Evangélicas, han respaldado la solicitud de concesión de personalidad jurídica para la Iglesia Universal del Reino de Dios, expresando su apoyo y confianza en la mencionada entidad, señalando que ésta no es una secta, sino una Iglesia Evangélica cuyos objetivos no son contrarios a la moral, al orden público y a las buenas costumbres”.

El Ministerio de Justicia volvió a darle el visto bueno a la IURD en 2002, luego de que la Ley de Culto permitiera que las iglesias evangélicas, que hasta entonces tenían personalidad jurídica de derecho privado, tuvieran personalidad jurídica de derecho público, un privilegio hasta entonces sólo reservado para la Iglesia Católica. El Estado chileno no le exige cuentas de nada a la IURD, como tampoco lo hace con las otras 2.680 entidades religiosas de derecho público existentes, según información de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Como la Ley de Culto no establece ningún tipo de control financiero hacia las iglesias y no las obliga a entregar información sobre quienes las dirigen, el Ministerio de Justicia no ejerce ninguna fiscalización sobre la IURD. Un control que por ley debe hacer sobre otras organizaciones sin fines de lucro: “No cuenta este Ministerio con facultades legales para ejercer la supervigilancia y fiscalización respecto de las iglesia o confesiones de derecho público”, se lee en la web de esa cartera. Si se conoce el nombre del representante legal de la IURD en Chile, es porque ha debido darlo para algunos trámites municipales, no porque un ente público tenga algún registro oficial.

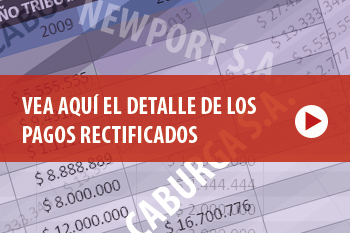

Uno de los instrumentos de recolección de dinero. Lo feligreses deben depositar un billete real en cada solapa.

La ley está en vías de ser modificada y ya la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) trabaja en ello junto con otros actores. CIPER tuvo acceso a los avances del anteproyecto de ley que presentará la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso.

En el artículo 15 el borrador contempla que las entidades religiosas “deberán informar al Ministerio de Justicia los nombramientos de sus ministros de culto a objeto de mantener actualizado el registro”. En el artículo16 se establece que también deben ser informados los cambios en los estatutos, mientras que en el artículo 17 se indica que “las omisiones, inconsistencias o imprecisiones, fruto del incumplimiento de la obligación de informar, le serán imponibles al Ministerio de Justicia”.

Sin embargo, las formas de obtener dinero, como las que ocupa la Iglesia Universal del Reino de Dios, no han sido cuestionadas por el momento. Tampoco establece por ahora mecanismos de control a sus finanzas. El borrador del proyecto de ley no pone reparos a actividades como la campaña de Gedeón, que está en marcha en Chile en estos momentos, y que promete milagros de gran calado si los fieles hacen sacrificios económicos en beneficio de la iglesia: personas inválidas que vuelven a caminar, enfermos con cáncer o VIH/Sida curándose por completo y niños muertos regresando a la vida, según el discurso de Pare de Sufrir.

La mecánica en el templo de Nataniel Cox consiste en que solo los que realmente estén convencidos tomen un sobre café estampado con un pasaje bíblico. Al interior encontrarán un papel con espacio para escribir “mi pedido” a Dios. Una petición que debiera corresponder “al tamaño de su capacidad de sacrificio” –la cantidad de dinero que están dispuestos a poner en el sobre– y del cual nadie debe enterarse, pues “es un trato entre Dios y tú”.

Los “obreros” colocan los sobres en un pequeño monte de piedras dispuesto en el escenario –que representa al Monte Carmelo– para que los feligreses suban y los tomen con sus propias manos. Se forma una fila que sólo deja de fluir cuando alguno se queda dubitativo frente a los sobres, como pensando en si hacer o no el sacrificio.

Las “batallas” de los adeptos a Pare de Sufrir durarán hasta el próximo 13 de diciembre. Han tenido días para preparar su sacrificio y evitar “al Diablo y a los incrédulos” que intentarán impedir sus actos de fe, según dice Francisco Couto, quien busca la aprobación del público preguntando, ¿amén?, y ¡amén! le contestan.

-Tienen hasta el 13 de diciembre para ahorrar. Nadie más debe sostener ese sobre. No deben contar a nadie de su sacrificio. Es un diálogo entre ustedes y Dios. No hagan caso de las burlas de los incrédulos. Ustedes tendrán una batalla como la de Gedeón hasta el 13 de diciembre, Satán intentará que duden de su sacrificio, intentará hacerlos retroceder -advierte el obispo brasileño desde el escenario.

La Iglesia Universal del Reino de Dios ha sido cuestionada y se ha visto envuelta en procesos judiciales en Brasil –su país de origen– en contra de su fundador, Edir Macedo. Aún así, el controversial líder no esconde que su empresa ofrece salvación y milagros a cambio de dinero. En noviembre de 2012 lo dijo así en su blog:

“Dios es justo y no dejará a los que se sacrifican sin una justa recompensa. Si usted ha esperado algo de Dios que aún no ha llegado, solo hay dos motivos: su sacrificio no fue verdadero o su sacrificio sí fue verdadero pero Dios lo está preparando para que sepa manejar las cosas grandes que aún van a llegar”.

Al menos a Edir Macedo la fórmula le ha reportado grandes recompensas. En 2013, compró el 49% de las acciones del Banco Ranner de Brasil. Macedo no tiene licencia técnica para operar en el mercado financiero de Brasil, pero aún así llevó a cabo esa operación bursátil que, de acuerdo con Forbes, comenzó en 2009.

La revista Forbes lo clasifica además, como un productor de medios de comunicación, ya que es dueño de Rádio e Televisão Record. Vive en Atlanta y es dueño de una filial de la televisora Telemundo, la W67CI.

En 2014 inauguró en Río de Janeiro una réplica de la iglesia del Rey Salomón, con un costo aproximado de US$ 200 millones. La Iglesia Universal del Reino de Dios se asocia también a un partido político, el PRB, que en las últimas elecciones legislativas de Brasil ganó 21 diputaciones federales y 32 regionales.

Es la ruta que ha seguido en Brasil y en otros países donde la iglesia que lidera Edir Macedo ya dio el “salto” que ahora buscan en Chile, según la académica que investiga a la IURD.

LAS PISTAS INVISIBLES DE PARE DE SUFRIR

En 2005, el abogado chileno Eduardo Villarroel recibió testimonios de personas que habían participado en la campaña de Gedeón entregando todo su patrimonio a la Iglesia Universal del Reino de Dios y se sentían estafados. Villarroel, que representaba al entonces diputado Iván Moreira (UDI), presentó una denuncia que terminó archivada. Los acusadores no quisieron firmar como querellantes y el recurso legal no prosperó.

-La denuncia salió, se publicitó en esa época, pero no se siguió el tema, los jueces… ahí quedaron. La Iglesia Universal no respondió nada en absoluto. Me dio la impresión de que hubo algo oculto que empezó a enterrar esto. Nosotros no teníamos todos los antecedentes, porque los querellantes estaban muy atemorizados. Si hubiesen finalmente firmado, la historia habría sido distinta -afirmó el abogado Villarroel a CIPER.

Llegar al meollo de Pare de Sufrir y seguirle los pasos, es difícil. Es una organización sin fines de lucro capaz de gastarse más de US$ 6,2 millones en un enorme templo sin levantar sospechas u objeciones. De hecho, en la PDI informaron a CIPER que no tienen en este momento ninguna investigación sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y lo más grave que detectó CIPER, es que quienes podrían entregar alguna información sobre quiénes controlan esta iglesia, no lo hacen por temor.

Petitorio que viaja con el pastor Couto a Israel.

Si se busca a sus fundadores en los distintos registros oficiales en Chile, ninguno de ellos aparece con un patrimonio que dé cuenta de los millones que recibe y utiliza. La prosperidad que profesan no está registrada a su nombre. La IURD tiene solo un domicilio legal en Chile, el de Nataniel Cox Nº59, el viejo inmueble que están a punto de abandonar. Ahí tiene registradas actividades organizacionales religiosas y ventas al por menor de productos en almacenes especializados.

Su representante legal, el “pastor Roberto”, tiene dos domicilios en los registros de Dicom, uno en San Miguel y otro en Peñalolén, pero no hay propiedades a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El anterior representante, José Luis Godoy Flores, exhibe un perfil similar.

Jaime Mallea Illezca, primer arquitecto de la nueva catedral, dijo a CIPER que dejó de ser el responsable, pero declinó explicar por qué. En la obra hay un cartel donde aparece el nombre del arquitecto Ricardo Alegría Barba, pero este profesional también respondió que no se hizo cargo del edificio y declinó dar explicaciones.

Una fuente del gobierno que estuvo entre los detractores de la Iglesia Universal del Reino de Dios cuando ésta aterrizó en Chile, recuerda que en ese momento hubo un debate acerca del origen del dinero de Pare de Sufrir: unos decían que no era importante, otros hablaban de “lavado físico y espiritual de dinero”. Este punto fue mencionado por dos fuentes que pidieron reserva de su identidad, haciendo hincapié en que, ante la falta de fiscalización, existe el riesgo de que ciertas organizaciones religiosas que mueven grandes cantidades de dinero, recurran a malas prácticas ya que nadie pesquisa el origen de sus fondos ni el destino que le dan. Y recordaron lo que ocurrió por décadas en Chile con Colonia Dignidad, la secta que fundo Paul Schäfer y que utilizó su excepción tributaria para hacer toda clase de negocios ilícitos, incluyendo el tráfico de armas.

Los cuestionamientos a los métodos de la Iglesia Universal del Reino de Dios datan de hace 25 años, cuando desembarcaron en Chile: “Había críticas teológicas que siguen vigentes, como el aprovechamiento y entrega de dineros de encandilados, el juego con los sentimientos y las histerias colectivas que crean para luego hacer las peticiones de dinero. Los asistentes a las ceremonias se convierten en inermes cumplidores de cualquier exigencia que hagan los pastores, aunque esa exigencia vulnere su dignidad. Hay antecedentes suficientes para que se inicie una investigación judicial, pero las penas del infierno frenan las denuncias de los feligreses engañados”, advierte un experto en organizaciones religiosas que conoce bien el funcionamiento de la IURD.

ASÍ SE HACE UN “MILAGRO”

Domingo 22 de noviembre, en la mañana. Al interior del templo en Nataniel Cox, el obispo Francisco Couto les cuenta a los fieles que el día anterior el fundador de la IURD, el obispo Macedo, desde Brasil, le informó de una mujer que era golpeada “hasta sangrar” y amenazada de muerte por su marido. Por eso –dijo- ella vendió todos sus muebles e hizo una ofrenda en la IURD. A cambio –continuó su relato el obispo Couto– Dios le concedió que su marido se arrepintiera de golpearla. Y el obispo celebró que esta señora recuperara el amor del hombre que la golpeaba y amenazaba de muerte. Hasta allí llegó ese domingo el relato de Couto. Porque el testimonio completo de lo que le había ocurrido a esa mujer en Brasil, estaba reservado para el domingo 29.

Porque el domingo 22 de noviembre no hubo videos, sino un episodio que parece sacado de un reality caribeño. Cuando el obispo Couto terminó de relatar lo que le había confiado Edir Macedo el día anterior, le pidió subir al escenario a una mujer de menos de 30 años, que llevaba un bebé en sus brazos, acompañada por un hombre de similar edad: su marido. Y les pidió que compartieran con todos los fieles su “sacrificio”.

Ella comenzó a contar su historia. Relató que había querido suicidarse, que su vida estaba tan vacía, que ya no le quedaba otro camino. Hasta que le hizo una gran ofrenda a Dios: puso una gran cantidad de dinero en un sobre que entregó a la Iglesia Universal del Reino de Dios para que llevaran sus plegarias a la Hoguera Sagrada de Israel. Y el “pedido” que le hizo a Dios fue que le quitara esos malos pensamientos y, de paso, le consiguiera un marido.

-¡Entonces, tú eres producto de esa ofrenda! –exclamó casi gritando desde el escenario el obispo Couto, señalando con su índice al marido de la mujer.

Ahí el marido de la mujer tomó la palabra. Y relató que después de que se casaron, decidieron hacer la misma ofrenda que la mujer brasileña golpeada por su marido: vendieron todos sus muebles y el producto de esa venta se la entregaron a la IURD.

Ahí el marido de la mujer tomó la palabra. Y relató que después de que se casaron, decidieron hacer la misma ofrenda que la mujer brasileña golpeada por su marido: vendieron todos sus muebles y el producto de esa venta se la entregaron a la IURD.

El hombre contó que dormían en el piso y desde allí dibujaban la casa de sus sueños y los coches que querían comprarse. De alguna manera que nunca especificaron, Dios les concedió esos y otros milagros, incluyendo ocho propiedades, un auto modelo 2016 y una hija (se habían sometido a varios tratamientos de fertilidad sin resultados).

Dos sacrificios para la Hoguera Santa a cambio de muchos milagros. La enseñanza fue recalcada una y otra vez: para ello, el matrimonio debió dar todo lo que tenían, porque la Iglesia Universal del Reino de Dios dice que cuando uno hace un trato directo con Dios, se trata de un “todo o nada”.

Domingo 29 de noviembre. En el templo de Nataniel Cox hay unas 400 personas. En la última fila, está sentada la señora que antes vimos llegar con las latas recogidas de la calle. Pero este domingo ella no viene de recoger basura, su trabajo. Su vestimenta luce impecable: el listón rosa de su gorrito combina con el lápiz labial que se aplicó para la ocasión.

Entra el obispo Francisco Couto. Todos se ponen de pie. Esta vez no hay arenga al inicio. Se apagan las luces y desde la pantalla gigante desplegada en el escenario, comienza el video con el testimonio de la mujer brasileña a la que golpeaba su marido. Sus dichos están doblados al castellano. En la pantalla aparecen ella y su marido más un obispo de la IURD que los entrevista.

Ella detalla las golpizas recibidas y él asiente cuando el obispo le pregunta si estaba endemoniado. También dice “sí” cuando le pregunta si todo en su vida cambió después que su mujer vendiera todos sus muebles para reunir el dinero necesario para su “sacrificio”. La mujer brasileña retoma su relato. Y dice que en un momento decidió que su “sacrificio” debía ser más grande. Y que para ello reunió cientos de latas en la calle durante un día para conseguir US$300 más.

El video ha llegado a su fin. Las luces del templo se encienden al tiempo que el obispo Francisco Couto grita “¡Gracias a Dios!” y los fieles hacen remecer el local con sus aplausos. La señora de las latas también aplaude.

En ese momento, el obispo Couto hace un anuncio. Cambiando su tono habitual por otro que llama a la intimidad, les dice a los fieles que “el Espíritu Santo” eligió a la Iglesia Universal del Reino de Dios de Chile –entre todas las otras de América Latina- para representar al continente en la Hoguera Santa, en Israel. Y que será él mismo el que hará ese importante viaje para llevar los “pedidos” de los fieles que hicieron su “sacrificio” al mismo lugar donde Gedeón hizo su hazaña. Será cansador, explica, tardará 24 horas “entre viajes y esperas en aeropuertos, pero no importa”.

Si los planes de la Iglesia Universal del Reino de Dios de Chile salen como están trazados, Francisco Couto viajará el domingo 13 de diciembre en un avión hacia Israel. Según dijo, llevará con él los “pedidos” de todos sus fieles. Entre ellos irá el de la señora de las latas. Ella saldrá del templo y regresará caminando a su casa, o a lo que quede de ella. Los dineros de los “sacrificios” nadie sabe dónde serán depositados.

El análisis jurídico que se ha hecho en el gobierno, tras estudiar todos los documentos retirados desde la sede de la ANFP, es que si se opta por cancelar la personalidad jurídica de la asociación, los torneos de fútbol profesional quedarían suspendidos hasta que se genere una nueva entidad en conformidad con las normas vigentes. Esto, porque si bien la FIFA se relaciona con nuestro país a través de la Federación de Fútbol de Chile -que agrupa a la ANFP y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA)- es la ANFP la que tiene la facultad exclusiva para organizar el torneo nacional y los certámenes que son de rango FIFA o Conmebol (como las clasificatorias mundialistas y la Copa Libertadores). Así, su disolución implicaría congelar toda competencia entre uno y dos años, pues ese es el plazo que, a juicio de quienes han conocido los antecedentes, tomaría reorganizar el fútbol profesional bajo una nueva institucionalidad que cumpla con las normas chilenas, los estándares de las competencias FIFA bajo criterios de eficiencia administrativa, probidad y transparencia.

El análisis jurídico que se ha hecho en el gobierno, tras estudiar todos los documentos retirados desde la sede de la ANFP, es que si se opta por cancelar la personalidad jurídica de la asociación, los torneos de fútbol profesional quedarían suspendidos hasta que se genere una nueva entidad en conformidad con las normas vigentes. Esto, porque si bien la FIFA se relaciona con nuestro país a través de la Federación de Fútbol de Chile -que agrupa a la ANFP y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA)- es la ANFP la que tiene la facultad exclusiva para organizar el torneo nacional y los certámenes que son de rango FIFA o Conmebol (como las clasificatorias mundialistas y la Copa Libertadores). Así, su disolución implicaría congelar toda competencia entre uno y dos años, pues ese es el plazo que, a juicio de quienes han conocido los antecedentes, tomaría reorganizar el fútbol profesional bajo una nueva institucionalidad que cumpla con las normas chilenas, los estándares de las competencias FIFA bajo criterios de eficiencia administrativa, probidad y transparencia.

“El dinero tenía que llegar primero a la federación y de ahí al Comité Organizador Local (tanto de la Copa América como del Mundial Sub 17). Así, el comité, con autonomía, puede manejar su presupuesto”, agrega Vistoso. Pero no ocurrió así. Vistoso señala que en diversas ocasiones se pidió al directorio de la ANFP que explicara por qué esta vez el dinero no había transitado por la vía normal, pero la respuesta siempre se postergó. Sergio Jadue era, al mismo tiempo, presidente de la ANFP y de la propia Federación de Fútbol de Chile, por lo que tampoco le dio mucho espacio a las consultas del tesorero.

“El dinero tenía que llegar primero a la federación y de ahí al Comité Organizador Local (tanto de la Copa América como del Mundial Sub 17). Así, el comité, con autonomía, puede manejar su presupuesto”, agrega Vistoso. Pero no ocurrió así. Vistoso señala que en diversas ocasiones se pidió al directorio de la ANFP que explicara por qué esta vez el dinero no había transitado por la vía normal, pero la respuesta siempre se postergó. Sergio Jadue era, al mismo tiempo, presidente de la ANFP y de la propia Federación de Fútbol de Chile, por lo que tampoco le dio mucho espacio a las consultas del tesorero. Fue precisamente la decisión de pagarle a los miembros del directorio la que abrió al Ministerio de Justicia los libros con las cuentas de la asociación, debido a que está prohibido que las corporaciones sin fines de lucro paguen a sus directores. El ministerio es el encargado de fiscalizar que las fundaciones y corporaciones cumplan con las normas, por lo que estas entidades, además de enviar cada año sus memorias y balances a la secretaría de Estado, deben estar dispuestas a mostrar su contabilidad cada vez que la cartera lo requiera. Esa es la razón por la que funcionarios del ministerio se apersonaron en la sede de la ANFP el viernes 20 de noviembre para solicitar los libros y contratos. Aunque inicialmente les fueron negados, finalmente accedieron a la documentación. Pero solo a una parte.

Fue precisamente la decisión de pagarle a los miembros del directorio la que abrió al Ministerio de Justicia los libros con las cuentas de la asociación, debido a que está prohibido que las corporaciones sin fines de lucro paguen a sus directores. El ministerio es el encargado de fiscalizar que las fundaciones y corporaciones cumplan con las normas, por lo que estas entidades, además de enviar cada año sus memorias y balances a la secretaría de Estado, deben estar dispuestas a mostrar su contabilidad cada vez que la cartera lo requiera. Esa es la razón por la que funcionarios del ministerio se apersonaron en la sede de la ANFP el viernes 20 de noviembre para solicitar los libros y contratos. Aunque inicialmente les fueron negados, finalmente accedieron a la documentación. Pero solo a una parte.

En julio de 1994 y con un capital de $2 millones, nació la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada por Miguel Cuitiñoy en la que también participó Inversiones Río Viejo S.A., ligada a Erich Villaseñor Maldonado. De acuerdo a la escritura de constitución de La Pirámide, su directorio quedó integrado por Rubén Covarrubias Giordano, Erich Villaseñor y Miguel Cuitiño Maturana. La presencia de los fundadores de la Universidad Mayor en esa sociedad no era casual: con el tiempo La Pirámide se convertiría en uno de los principales contratistas del plantel de educación superior, encargada del traslado de sus alumnos y funcionarios desde y hacia sus establecimientos.

En julio de 1994 y con un capital de $2 millones, nació la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada por Miguel Cuitiñoy en la que también participó Inversiones Río Viejo S.A., ligada a Erich Villaseñor Maldonado. De acuerdo a la escritura de constitución de La Pirámide, su directorio quedó integrado por Rubén Covarrubias Giordano, Erich Villaseñor y Miguel Cuitiño Maturana. La presencia de los fundadores de la Universidad Mayor en esa sociedad no era casual: con el tiempo La Pirámide se convertiría en uno de los principales contratistas del plantel de educación superior, encargada del traslado de sus alumnos y funcionarios desde y hacia sus establecimientos. A fines de abril de 2005, el Centro Médico Odontológico se retiraría de la propiedad de Peluquería Alemana, cediendo sus derechos a las sociedades de inversión Río Puelo y Tronador, las mismas que ya para entonces controlaban Río Manso, el brazo de inversiones de los fundadores de la universidad. La Clínica Veterinaria Mayor quedó como la controladora de Peluquería Alemana, con el 99% de las acciones que en 2008 equivalían a $350 millones.

A fines de abril de 2005, el Centro Médico Odontológico se retiraría de la propiedad de Peluquería Alemana, cediendo sus derechos a las sociedades de inversión Río Puelo y Tronador, las mismas que ya para entonces controlaban Río Manso, el brazo de inversiones de los fundadores de la universidad. La Clínica Veterinaria Mayor quedó como la controladora de Peluquería Alemana, con el 99% de las acciones que en 2008 equivalían a $350 millones. Colegios Mayores creó en junio de 2005 y en asociación con Cecum S.A. (sociedad ligada a la Universidad Mayor y constituida en diciembre de 2000 por Juan Amador Bettiz Mariño), el Centro de Formación Técnica Eurotec S.A. Sería Eurotec, en sociedad con Cecum la que en agosto de 2007 crearía con un capital de $100 millones el Centro de Formación Técnica (CFT) Magnos –controlado más tarde por la Universidad Mayor– y que imparte enseñanza en Santiago y Temuco en las áreas de salud, informática, agropecuaria, de administración y minera. A diciembre de 2012, el capital de Magnos superaba los $3.300 millones.

Colegios Mayores creó en junio de 2005 y en asociación con Cecum S.A. (sociedad ligada a la Universidad Mayor y constituida en diciembre de 2000 por Juan Amador Bettiz Mariño), el Centro de Formación Técnica Eurotec S.A. Sería Eurotec, en sociedad con Cecum la que en agosto de 2007 crearía con un capital de $100 millones el Centro de Formación Técnica (CFT) Magnos –controlado más tarde por la Universidad Mayor– y que imparte enseñanza en Santiago y Temuco en las áreas de salud, informática, agropecuaria, de administración y minera. A diciembre de 2012, el capital de Magnos superaba los $3.300 millones.

Hasta antes de estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, era difícil dudar respecto del firme cumplimiento por parte de Aguas Andinas de aquella norma: nunca el directorio de Aguas Andinas ha aprobado donaciones políticas a través del conducto regular del Servel.

Hasta antes de estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, era difícil dudar respecto del firme cumplimiento por parte de Aguas Andinas de aquella norma: nunca el directorio de Aguas Andinas ha aprobado donaciones políticas a través del conducto regular del Servel.

Fuentes consultadas por CIPER confirmaron que, en esa reunión de agosto de 2014, se les sugirió al rector y prorrector terminar anticipadamente el contrato y mandatar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que se hiciera cargo de la obra.

Fuentes consultadas por CIPER confirmaron que, en esa reunión de agosto de 2014, se les sugirió al rector y prorrector terminar anticipadamente el contrato y mandatar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que se hiciera cargo de la obra.

Aunque en entrevista con CIPER, el rector Zolezzi señaló que el daño por lucro cesante sí había sido incluido en una de las querellas criminales presentadas contra Isolux (

Aunque en entrevista con CIPER, el rector Zolezzi señaló que el daño por lucro cesante sí había sido incluido en una de las querellas criminales presentadas contra Isolux ( La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”. que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía,

que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía,  Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento. Hasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la

Hasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la  Consultado por CIPER, Arévalo afirmó que no tiene ninguna relación con Greentec y que cuando trabajó en el Hospital Roberto del Río se encargaba de abastecimiento y evaluación de proveedores. Respecto a A y R, Arévalo sostuvo que “este es un negocio que en la actualidad no tiene nada que ver con él (Cristián Riquelme), ni con los rubros a los que él se dedica, por lo que no existe incompatibilidad. Nosotros tenemos red de clientes públicos y privados. Nos dedicamos a la importación y venta de insumos. La señora de Cristián Riquelme, Ada Álvarez, trabaja en la empresa igual que yo”.

Consultado por CIPER, Arévalo afirmó que no tiene ninguna relación con Greentec y que cuando trabajó en el Hospital Roberto del Río se encargaba de abastecimiento y evaluación de proveedores. Respecto a A y R, Arévalo sostuvo que “este es un negocio que en la actualidad no tiene nada que ver con él (Cristián Riquelme), ni con los rubros a los que él se dedica, por lo que no existe incompatibilidad. Nosotros tenemos red de clientes públicos y privados. Nos dedicamos a la importación y venta de insumos. La señora de Cristián Riquelme, Ada Álvarez, trabaja en la empresa igual que yo”. Los pagos del Fisco a Greentec comenzaron el 15 de noviembre de 2013 –dos días antes de que la entonces candidata Michelle Bachelet ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales–, cuando Capredena le pagó $1,9 millones por la instalación de pisos laminados. Después de eso, el Hospital Roberto del Río sería el único cliente estatal de Greentec. Un buen cliente. En total, el hospital le ha pagado $228 millones, de los cuales $86 millones han tenido lugar durante la administración Bachelet.

Los pagos del Fisco a Greentec comenzaron el 15 de noviembre de 2013 –dos días antes de que la entonces candidata Michelle Bachelet ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales–, cuando Capredena le pagó $1,9 millones por la instalación de pisos laminados. Después de eso, el Hospital Roberto del Río sería el único cliente estatal de Greentec. Un buen cliente. En total, el hospital le ha pagado $228 millones, de los cuales $86 millones han tenido lugar durante la administración Bachelet.

Esa información fue revelada por

Esa información fue revelada por

El único indicador de la calidad de la enseñanza es la acreditación de la institución que ofrece matrícula, pero por años ese sistema fue socavado por la corrupción que imperó en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que permitió la compra y venta de acreditaciones (

El único indicador de la calidad de la enseñanza es la acreditación de la institución que ofrece matrícula, pero por años ese sistema fue socavado por la corrupción que imperó en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que permitió la compra y venta de acreditaciones ( Conversando con sus compañeros de la carrera vespertina de TENS del Instituto Profesional de Chile (IP Chile), Paula Valenzuela confirmó su sospecha. Ella no era la única que al hacer el internado descubrió que no sabía cómo reanimar a un paciente. Y no era el único vacío en su formación. Sara Salazar, una de sus compañeras, contó a CIPER que uno de los frutos más importantes de su práctica fue que le permitió darse cuenta de todo lo que no sabía:

Conversando con sus compañeros de la carrera vespertina de TENS del Instituto Profesional de Chile (IP Chile), Paula Valenzuela confirmó su sospecha. Ella no era la única que al hacer el internado descubrió que no sabía cómo reanimar a un paciente. Y no era el único vacío en su formación. Sara Salazar, una de sus compañeras, contó a CIPER que uno de los frutos más importantes de su práctica fue que le permitió darse cuenta de todo lo que no sabía: -Ahora estamos con alumnos de TENS del CFT Santo Tomás y les falta la guía. Quedan como pajaritos a cargo de un enfermero, a quien no le corresponde, y no de alguien de la universidad. Ahí se produce un problema, porque tenemos que hacer otras cosas y “encargarle” los alumnos a alguien más –dijo a CIPER otro enfermero de la misma Posta Central a mediados de enero pasado.

-Ahora estamos con alumnos de TENS del CFT Santo Tomás y les falta la guía. Quedan como pajaritos a cargo de un enfermero, a quien no le corresponde, y no de alguien de la universidad. Ahí se produce un problema, porque tenemos que hacer otras cosas y “encargarle” los alumnos a alguien más –dijo a CIPER otro enfermero de la misma Posta Central a mediados de enero pasado. El primer eslabón de la larga cadena de cambios que está poniendo en práctica el Minsal es completar la acreditación de los establecimientos de salud. Al 30 de junio de 2016 se espera que ya lo estén todos los hospitales de alta complejidad del país: quedará regulado su equipamiento y funcionamiento y la preparación de sus funcionarios. También implicará normar los convenios de campos clínicos, el nudo crítico con el que se espera solucionar los problemas de la formación de los profesionales, según explica el doctor Concha:

El primer eslabón de la larga cadena de cambios que está poniendo en práctica el Minsal es completar la acreditación de los establecimientos de salud. Al 30 de junio de 2016 se espera que ya lo estén todos los hospitales de alta complejidad del país: quedará regulado su equipamiento y funcionamiento y la preparación de sus funcionarios. También implicará normar los convenios de campos clínicos, el nudo crítico con el que se espera solucionar los problemas de la formación de los profesionales, según explica el doctor Concha: Antes de perder su autorización, Akredita QA participó en la acreditación de 25 carreras del área de la salud de distintas universidades, institutos y CFT, entre 2012 y 2015 (

Antes de perder su autorización, Akredita QA participó en la acreditación de 25 carreras del área de la salud de distintas universidades, institutos y CFT, entre 2012 y 2015 ( En el Ministerio de Salud esperan que la reforma al manejo de los campos clínicos ayude a que no lleguen a los hospitales y consultorios más alumnos de Medicina con conocimientos insuficientes. Las universidades ya no podrán definir entre cuatro paredes sus currículos, bajo la bandera de la “libertad de enseñanza”, pues estarán obligadas a cumplir estándares formativos que serán exigidos en los campos clínicos del sistema público.

En el Ministerio de Salud esperan que la reforma al manejo de los campos clínicos ayude a que no lleguen a los hospitales y consultorios más alumnos de Medicina con conocimientos insuficientes. Las universidades ya no podrán definir entre cuatro paredes sus currículos, bajo la bandera de la “libertad de enseñanza”, pues estarán obligadas a cumplir estándares formativos que serán exigidos en los campos clínicos del sistema público.

Cuando en noviembre de 2015 el pinochetismo conmemoraba el centenario del ex dictador, CIPER publicó un reportaje que entregó tres revelaciones importantes. Primero, que la fundación que controla la viuda de Pinochet sigue vendiendo las propiedades que obtuvo gratis del régimen militar. Segundo, que sus ingresos por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.300 millones, incluyendo las

Cuando en noviembre de 2015 el pinochetismo conmemoraba el centenario del ex dictador, CIPER publicó un reportaje que entregó tres revelaciones importantes. Primero, que la fundación que controla la viuda de Pinochet sigue vendiendo las propiedades que obtuvo gratis del régimen militar. Segundo, que sus ingresos por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.300 millones, incluyendo las

Pocas semanas antes, el 21 de junio, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos se había ganado una nueva licitación de “altas dentales” por $18,5 millones del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción. En las dos órdenes de compra emitidas por el consultorio médico con fecha 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2013, se consigna la nueva dirección de la empresa en calle Angol. En la orden de compra de septiembre, sigue apareciendo como destinatario Patricio Cordero Barrera y como contacto su dirección de email de Banigualdad (

Pocas semanas antes, el 21 de junio, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos se había ganado una nueva licitación de “altas dentales” por $18,5 millones del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción. En las dos órdenes de compra emitidas por el consultorio médico con fecha 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2013, se consigna la nueva dirección de la empresa en calle Angol. En la orden de compra de septiembre, sigue apareciendo como destinatario Patricio Cordero Barrera y como contacto su dirección de email de Banigualdad (

Entre las 31 instituciones de educación superior que están acreditadas tampoco se puede afirmar con certeza que existan estándares mínimos de calidad. Y ello, porque tal como reveló CIPER en una serie de reportajes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de avalar la calidad de las instituciones de educación superior, contaminó esa certificación al comprobarse que había vendido acreditaciones, además de otras irregularidades en los procesos (

Entre las 31 instituciones de educación superior que están acreditadas tampoco se puede afirmar con certeza que existan estándares mínimos de calidad. Y ello, porque tal como reveló CIPER en una serie de reportajes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de avalar la calidad de las instituciones de educación superior, contaminó esa certificación al comprobarse que había vendido acreditaciones, además de otras irregularidades en los procesos (

Este instructivo fue perfeccionado por la misma Corte Suprema en noviembre de 2015, aumentando las exigencias a través de un auto acordado que, entre otras cosas, rechaza entregar el título a los estudiantes que no hayan cursado al menos el último semestre en la universidad de egreso. Y también cuando hayan transcurrido más de diez años entre la fecha en que se aprobó una asignatura y la fecha en que se solicitó su convalidación, salvo que acredite tener “experiencia laboral significativa en el área” durante los últimos diez años y además haya rendido exámenes de conocimientos relevantes en forma oral y escrita (

Este instructivo fue perfeccionado por la misma Corte Suprema en noviembre de 2015, aumentando las exigencias a través de un auto acordado que, entre otras cosas, rechaza entregar el título a los estudiantes que no hayan cursado al menos el último semestre en la universidad de egreso. Y también cuando hayan transcurrido más de diez años entre la fecha en que se aprobó una asignatura y la fecha en que se solicitó su convalidación, salvo que acredite tener “experiencia laboral significativa en el área” durante los últimos diez años y además haya rendido exámenes de conocimientos relevantes en forma oral y escrita (

El proveedor del servicio de internet de salud es ENTEL, empresa que fue contratada a través de trato directo –sin licitación pública- en 2013 por el Minsal para construir la red y realizar su mantención durante ocho años. Todo por un costo anual de 605.472 UF (valor UF actual), unos $15.576 millones (

El proveedor del servicio de internet de salud es ENTEL, empresa que fue contratada a través de trato directo –sin licitación pública- en 2013 por el Minsal para construir la red y realizar su mantención durante ocho años. Todo por un costo anual de 605.472 UF (valor UF actual), unos $15.576 millones ( Como el contrato vigente con Movistar estaba a punto de expirar, el Ministerio de Salud de la época decidió optar por un trato directo con uno de los oferentes. Esta decisión fue fundamentada así por el Departamento de Gestión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Minsal: “Considerando que existe un tiempo estimado por licitación de 18 meses y una implementación de seis meses, como mínimo para entrar en operación, y 12 meses más para que la red quede 100% operativa, es necesario el trato directo con uno de los oferentes”. De lo contrario, decía el informe, el riesgo de quedar sin sistema informático en los servicios de salud nacional era inminente, algo que “no se puede tolerar”.

Como el contrato vigente con Movistar estaba a punto de expirar, el Ministerio de Salud de la época decidió optar por un trato directo con uno de los oferentes. Esta decisión fue fundamentada así por el Departamento de Gestión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Minsal: “Considerando que existe un tiempo estimado por licitación de 18 meses y una implementación de seis meses, como mínimo para entrar en operación, y 12 meses más para que la red quede 100% operativa, es necesario el trato directo con uno de los oferentes”. De lo contrario, decía el informe, el riesgo de quedar sin sistema informático en los servicios de salud nacional era inminente, algo que “no se puede tolerar”. Otra norma es la

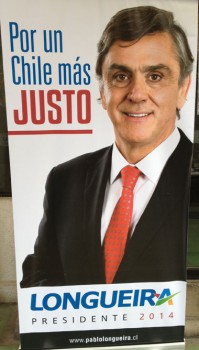

Otra norma es la En total, el cálculo hecho por CIPER es que durante todo ese período las fundaciones y personas naturales o jurídicas vinculadas a Longueira recibieron pagos bajo investigación de Impuestos Internos y del Ministerio Público por más de $900 millones.

En total, el cálculo hecho por CIPER es que durante todo ese período las fundaciones y personas naturales o jurídicas vinculadas a Longueira recibieron pagos bajo investigación de Impuestos Internos y del Ministerio Público por más de $900 millones. Otro de los testimonios clave obtenidos en la indagatoria, es el del ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nicolás Guíñez, quien el 18 de diciembre de 2015 declaró en la Fiscalía que fue Titi Valdivielso quien recibió los dineros obtenidos gracias a la emisión de 12 boletas falsas: “Las boletas que emití por servicios que no presté a las empresas SQM, Copec, Senexco, Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio, Compañía de Inversiones Río Bueno, Pesquera El Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, las envié a la dirección electrónica de titivaldivielso@chilejusto.cl por instrucciones telefónicas del junior de la Fundación Chile Justo”.

Otro de los testimonios clave obtenidos en la indagatoria, es el del ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nicolás Guíñez, quien el 18 de diciembre de 2015 declaró en la Fiscalía que fue Titi Valdivielso quien recibió los dineros obtenidos gracias a la emisión de 12 boletas falsas: “Las boletas que emití por servicios que no presté a las empresas SQM, Copec, Senexco, Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio, Compañía de Inversiones Río Bueno, Pesquera El Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, las envié a la dirección electrónica de titivaldivielso@chilejusto.cl por instrucciones telefónicas del junior de la Fundación Chile Justo”.

Los coletazos que trae la pérdida del rastro de las exportaciones de SQM no se agotan allí. La principal tarea que le corresponde ejercer a la Cchen es cautelar que el litio –por razones “de interés y de seguridad nacional”– no sea utilizado “para fines de fusión nuclear”. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, envíos fundamentalmente estimulados por la creciente demanda del mineral para su uso en las industrias productoras de baterías, vidrio, cerámica y aluminio.

Los coletazos que trae la pérdida del rastro de las exportaciones de SQM no se agotan allí. La principal tarea que le corresponde ejercer a la Cchen es cautelar que el litio –por razones “de interés y de seguridad nacional”– no sea utilizado “para fines de fusión nuclear”. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, envíos fundamentalmente estimulados por la creciente demanda del mineral para su uso en las industrias productoras de baterías, vidrio, cerámica y aluminio.

La investigación de CIPER arroja que hasta hace solo algunos meses, las autorizaciones de exportación que otorgó la Cchen a Soquimich se avalaron en la siguiente frase: “teniendo a la vista el informe positivo del Grupo del Litio (de la Cchen)…”. El problema es que desde hace mucho tiempo ese supuesto “Grupo del Litio” no existe. Pero se siguió utilizando la fórmula.

La investigación de CIPER arroja que hasta hace solo algunos meses, las autorizaciones de exportación que otorgó la Cchen a Soquimich se avalaron en la siguiente frase: “teniendo a la vista el informe positivo del Grupo del Litio (de la Cchen)…”. El problema es que desde hace mucho tiempo ese supuesto “Grupo del Litio” no existe. Pero se siguió utilizando la fórmula.

Tras recibir los antecedentes, el diputado Robles solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación contra SQM por eventual fraude al Fisco por la presunta venta fraudulenta de “solución de cloruro de litio” (o salmuera de cloruro de litio). Según el diputado, la minera no cuenta con autorización para exportar ese producto. SQM refutó la acusación de Robles en un comunicado emitido el 25 de noviembre de 2015, en el que señala que sí está autorizada la venta de ese producto y que la primera solicitud ante la Cchen para exportarlo data de 2004 (

Tras recibir los antecedentes, el diputado Robles solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación contra SQM por eventual fraude al Fisco por la presunta venta fraudulenta de “solución de cloruro de litio” (o salmuera de cloruro de litio). Según el diputado, la minera no cuenta con autorización para exportar ese producto. SQM refutó la acusación de Robles en un comunicado emitido el 25 de noviembre de 2015, en el que señala que sí está autorizada la venta de ese producto y que la primera solicitud ante la Cchen para exportarlo data de 2004 (