Lea aquí otros reportajes finalistas del Festival Gabriel García Márquez: Historia de un paria y Los piratas del chavismo: así es la nueva guerra del Caribe

LA HISTORIA DE LA GENTE

El 5 de noviembre de 2015, un gigantesco embalse de residuos mineros conocido como Fundão, propiedad de la empresa Samarco, controlada por dos de las compañías mineras más grandes del mundo –la brasileña Vale y la anglo-australiana bhp Billiton– reventó y se vino abajo sobre la pequeña población de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, estado de Minas Gerais.

Cuando la presa colapsó, a las 15h30, derramando su pantano de lodo y metales en cantidades apabullantes, Paula Geralda Alves estaba en un campo lindero al pueblo, preparando unas plántulas para reforestación a encargo de Samarco; Eliene dos Santos, directora del colegio deBento Rodrigues, cerraba las puertas vidrieras del edificio, tras entregar unos papeles de alumnos a un portador; Reinaldo Caetano contemplaba con satisfacción el tanque de agua de la casa de su madre, que acababa de llenar con agua transportada del arroyo cercano. A unos 350 kilómetros de allí, en Governador Valadares, el empresario Sandro Faria Heringer, propietario de una concesionaria de camiones, hablaba por teléfono con un cliente. Un poco más adelante, hacia la costa, en los bordes de la ciudad de Resplendor, Dejanira Krenakfumaba su pipa en una pequeña playa fluvial junto a la aldea indígena krenak. Río abajo, en Colatina, ya en el estado de Espírito Santo, Edson Negrelli sacaba fotos en su estudio. En Vila de Regência, el líder comunitario Carlos Sangália caminaba sobre la arena blanca bañada por el mar azul, controlando los nidos de tortugas marinas que desovaban en la playa, en un área de protección ambiental.

Ninguno de ellos podía imaginarse que, en aquel preciso instante, el mundo que les era tan familiar estaba a punto de desaparecer. El colapso del embalse de Samarco sería la peor tragedia ambiental ya ocurrida en Brasil y el más grave accidente –único de este género– de la historia de la minería mundial. Causó diecinueve muertes solo en la primera media hora. Pero en los días siguientes, la vida de cientos de miles de personas en los 650 kilómetros recorridos por el lodo, sería afectada para siempre. Esas siete son solo algunas.[1]

Paula Geralda Alves se levantó a las seis y media de la mañana, preparó el café que les llevaría a sus compañeros de trabajo –un total de nueve personas destinadas en Brandt Meio Ambiente, una empresa subcontratada por Samarco para desarrollar plántulas para reforestación– y salió hacia los viveros en su pequeña motocicleta. El cielo esa mañana resplandecía con un azul diáfano como hacía mucho que no veía. Alves, de 36 años, residía desde siempre en Bento Rodrigues. Allí vivían seiscientas almas apenas, y era natural que todos se conocieran.

Ese pueblo del siglo XVIII era uno de los más antiguos de Minas Gerais –su nombre rendía homenaje al pionero que había desbravado la zona– y abrigaba una de las primeras iglesias a construirse en el estado, la de San Benito, o São Bento. “Bento”, como le decían, era un caserío bucólico, rodeado por dos arroyos que cruzaban dos pequeños puentes, uno hacia la vecina Santa Rita Durão y otro hacia la carretera a Mariana. Tenía calles asfaltadas y casas sólidas, de buena construcción. La mayoría de sus habitantes trabajaba para Samarco u otras empresas subcontratadas. Los demás se ocupaban de algún cultivo. A la gente de Bento, Mariana, que estaba a cuarenta minutos, le resultaba una ciudad grande, y en general solo se le acercaba para ocuparse de algún trámite.

En el barracón de Brandt, junto a sus compañeros, Alves repasó las normas de seguridad laboral, una rutina diaria que Samarco exigía en todas sus unidades, incluso de las empresas subcontratadas, y se puso a preparar las macetas que luego se trasplantarían a las zonas degradadas por la explotación minera. Sobre las 15h30, la radio de una de las camionetas empezó a irradiar un comunicado urgente por la banda 4, reservada para alertas de máxima seguridad. Con preocupación, el grupo se acercó al vehículo y escuchó lo inimaginable: el embalse de Fundão había reventado, avisaba una voz sobresaltada y atónita. Al salir de su pasmo, Alves anunció: “No sé qué harán ustedes, pero yo voy a avisar a mi gente”, y montó su moto. Mientras se alejaba a toda la velocidad que podía, escuchaba los gritos de sus camaradas rogándole que volviera, que no alcanzaría a llegar. El mar de lodo ya asomaba en la cima de la montaña, a 2,5 kilómetros del pueblo, avanzando a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Mientras corrían hacia un cerro para escapar del aluvión, vieron que Alves iba entrando al pueblo. Poco más de diez minutos más tarde el puente que ella acababa de cruzar sería arrasado por la avalancha. Con la mano clavada en la bocina, Alves recorrió algunas calles a los gritos: “¡Salgan todos! ¡El embalse reventó!” Al dejar sus casas y mirar hacia las montañas, los vecinos divisaron una colosal muralla de tierra y fango que se les venía encima, con un fragor de tremendas cataratas. A esa hora de la tarde había alrededor de trescientas personas en el pueblo. Se desató entonces una carrera desesperada hacia las zonas más altas. Cada cual de las arreglaba como podía y todos trataban de ayudarse. A unos ancianos, niños y personas con dificultades de movilidad que se encontraban cerca del río los levantó un camión que por casualidad estaba allí cerca en labores de limpieza. Los coches disparaban atestados, rescatando a los que encontraban por el camino. Los que no conseguían transporte trataban de huir por su propio pie. Al ver la mole de fango que se acercaba, una muchacha, agotada, se hincó de rodillas en medio de la calle. Según relató más tarde, en ese momento había pensado que, si la muerte era inevitable, de nada serviría correr. Entonces vio a un grupo de gente mayor esforzándose en remontar la pendiente. Fue lo que la hizo reaccionar. Si había alguna posibilidad de salvarse, ella también la buscaría.

Eliene dos Santos había llegado temprano al edificio bajo y bien cuidado de la escuela que dirigía. Por la mañana, en sus aulas amplias y con grandes ventanales, estudiaban los niños de primero a cuarto grado. A la tarde les tocaba el turno a las clases de quinto a octavo. Como vivía en la zona más baja de Bento, la directora solía aprovechar la pausa del almuerzo para, luego de comer en la escuela, bajar a amamantar a su hijo, que dejaba al cuidado de su suegra. Esa tarde, el trajín no le había dejado acercarse a su bebé hasta las dos y media pasadas. Regresó al colegio sobre las tres, reunió unos documentos del programa de salud escolar y los llevó a la parada de autobús. Allí una prima suya esperaba el que la llevaría a Santa Rita Durão, y Santos le pidió que entregara los papeles a la cobradora, que a su vez se los pasaría a un encargado que por fin se los daría al dentista. Luego volvió al colegio, cerró la puerta vidriera y se dirigió hacia su despacho. Apenas había dado unos pasos cuando oyó que gritaban su nombre. Era su marido, que la llamaba sobresaltado. Solo con verlo se dio cuenta de que algo muy grave había sucedido. Wiley dos Santos, más conocido como Lelei, estaba pálido, con el horror estampado en la cara. El corazón le dio un vuelco. Creyó que le había pasado algo a su hijo y se lanzó de vuelta hacia la puerta. Su marido entonces le dijo que sacara a todos de allí, porque el embalse había reventado y se estaba vaciando sobre el pueblo. A gritos, Eliene le pidió a una maestra que la ayudara a avisar a los alumnos. Esta corrió a las aulas de sexto y séptimo grados, mientras la directora avisaba a los niños de quinto y octavo. “¡Fuera todo el mundo! Todos a las lomas de Bento! ¡El embalse reventó!”, vociferaba. Y se plantó junto a la puerta controlando que todos abandonaran el edificio.

Solo entonces ella también salió en disparada. Cuando ya se estaba subiendo al coche de su marido recordó que un pequeño grupo de refuerzo había quedado en la última sala de la escuela, sin que nadie le avisara. Desanduvo la carrera angustiada, casi sin aliento, irrumpió en el aula y con voz quebrada ordenó que todos salieran. En ese momento ocurrió algo inesperado: los niños, tomados de terror, quedaron pasmados y no se movieron. Cuando Santos trató de apremiarlos, la voz ya no le salía de la garganta reseca. Con tremendo esfuerzo logró pegar un grito que sacó a los alumnos de su letargo: “¡Digo que salgan o nos morimos!” Los niños entonces corrieron. En cinco minutos, las sesenta personas que estaban en el edificio lo habían abandonado y la escuela estaba totalmente evacuada. Como Samarco no había entrenado a los vecinos para situaciones de emergencia, la retirada se produjo de forma improvisada. Cuando volvía al coche, Santos avistó el autobús que seguía hacia Santa Rita, con los papeles de la escuela. Los niños se agolparon en el vehículo, que arrancó.

Desde el punto donde se encontraba, la directora pudo ver cómo el aluvión anegaba las márgenes del arroyo Santarém. En ese momento tuvo la impresión de que cientos de helicópteros sobrevolaban el lugar, tan grande era el ruido. Junto con el lodo avanzaba un fuerte olor a podrido que apestaba todo. En el coche, temblorosa, preguntó por su hijo. Su marido le explicó que había hablado con la madre por celular y ella le había dicho que estaba huyendo con el bebé. La mujer no se convenció, todavía quería pasar por la casa de la suegra para cerciorarse. Cuando el coche alcanzó la zona más alta de Bento, su marido le pidió que se bajara y le dijo que iba a comprobar si su madre y el niño habían logrado escapar a salvo. Eliene accedió. Siguió con la mirada el coche que se alejaba y alcanzó a ver cuando su esposo cruzaba el puente hacia la casa de la madre. La vaga cenagosa empezaba a tragarse el caserío. La directora se sentó y se echó a llorar. Su esposo ahora estaba aislado, quizás con su bebé.

Esa mañana, el agricultor Reinaldo Caetano había decidido: llenaría el tanque de agua de la casa de su madre, para que ella no necesitara más cargarla desde la fuente. En el terreno a orillas del arroyo había otras viviendas: la suya propia, que compartía con su mujer y su hijo; la de su padre de ochenta años, que desde hacía mucho se había separado de su madre; la de su hermana. Al lado vivían otros familiares, entre ellos un tío. Caetano aprovechó la ausencia de su madre para preparar la sorpresa: cuando volviera, encontraría el tanque lleno.

Caetano estaba satisfecho de sí mismo. Venía de comprar un colchón y una cama tipo box con el dinero que estaba ahorrando para pagarse un tratamiento dentario (quería reponerse unas muelas). Sin embargo, consideró que a su mujer le alegraría la cama nueva, y decidió usar el dinero para comprarla. A Jéssica la había conocido en Mariana y pronto la trajo a Bento, donde la muchacha se libertó de la adicción al crack y empezó a cultivar una rutina doméstica. Tuvieron un hijo, Iago, ahora con seis años. Pasaba de las tres y media de la tarde cuando el agricultor dio por cumplida su tarea. Se quitó la gorra, se secó el sudor de la cara y contempló el tanque de agua. En ese instante percibió “un polvaredón” que se asomaba en lo alto de las montañas. En seguida unos gritos acercándose desde el fondo de la calle: que huyeran, que el embalse había reventado. Caetano le dijo a su mujer que entrara en casa y fue a por su padre.

Jéssica, al ver la ola de lodo que abalanzaba sobre el valle, agarró a su hijo y gritó que buscaran un lugar alto. “Si nos quedamos acá nos morimos”, chilló. Caetano le dijo que corriera, y mientras sacaba a su padre tomándolo de un brazo, se acordó del tío que estaba solo en la casa vecina. Volvió atrás para buscarlo, pero el hombre se negó a salir –no abandonaría su casa–. Agobiado, Caetano inició la escalada hacia los altos de Bento, que otros vecinos también buscaban despavoridos.

Poco antes de las cuatro de la tarde, Bento Rodrigues dejó de existir. La gigantesca ola de lodo invadió el pueblo y se tragó las casas, reventó vidrios, arrolló muebles, ropas, juguetes, enseres y todas las historias de vida. Muchos animales que estaban encerrados cuando llegó la ola también fueron arrastrados. Perros, gatos, caballos, gallinas, cerdos, pájaros enjaulados no tuvieron escapatoria. Rodaron junto con tejados, ventanas, el altar de la iglesia de más de trescientos años, árboles y automóviles.

Los vecinos vieron como la marea roja alcanzaba los techos y muy pronto anegaba todo el caserío. Como estaban aislados en distintos puntos, nadie sabía quiénes habían sobrevivido. Madres gritaban por sus hijos, hijos gritaban por sus madres. Grandes y chicos lloraban. Algunos vecinos formaron una cadena humana para rescatar a los que pasaban arrastrados por los escombros líquidos. Wesley Pinto Izabel era uno de ellos. Cuando lo sacaron del lodo, rogaba que salvaran a su hijo, de dos años, que se estaba hundiendo. Un muchacho se arrojó y logró arrebatar al niño del torrente. A la hija de Wesley, Emanuelly, de cinco años, se la tragó la ola.

Cuando el embalse reventó, él estaba en casa con los dos niños. De entrada pensó que sería más seguro refugiarse dentro. Pero al ver la fuerza del aluvión, se dio cuenta de que allí no tendrían escapatoria. Cuando decidió huir con los hijos en brazos, el lodo ya le tocaba los talones. Ya en carrera, una rama del aluvión se le cruzó en el camino y le quebró un tobillo. Na hija se le zafó de los brazos y desapareció. Él y el niño salieron a flote. Eliene dos Santos, la directora del colegio que seguía sin noticias del esposo y el hijo, vio como Wesley Izabel y el niño eran retirados del fango, desnudos, heridos y ahogados. El lodo que habían tragado –mezcla de tierra, metales y almidón– se endurecía dentro de su cuerpo y les quemaba las entrañas. Izabel lloraba por su hija y pedía agua para el niño.

No lejos de allí, en otra loma pueblo, Paula Alves, la muchacha de la motocicleta, se había refugiado con su madre, su hijo y su hermana, junto con otros vecinos, alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, un edificio histórico. Desde ese otero pudieron seguir el avance de la ola que sumergía el caserío y seguía hacia el río Gualaxo do Norte, donde desagua el arroyo Santarém. Entonces sucedió algo espantoso. Al llegar a la angostura de un recodo, la ola se encajonó y, sin encontrar salida para su flujo, se arremolinó para arremeter de vuelta contra el pueblo, inmensa y violenta, aplastando las casas que aún no habían sido alcanzadas y alzándose hacia a los puntos más altos, donde la gente se había refugiado. Cuando la ola rebotó, todos se vieron acorralados entre la marea de cieno y la muerte. No tenían hacia donde escapar. Se abrazaron y se pusieron a llorar, en una despedida.

Inesperadamente, sin embargo, el lodo se detuvo a pocos metros de alcanzarlos y empezó a retroceder, como succionado por un inmenso agujero de desagüe. Con la fortísima presión que había ejercido contra la quiebra sobre el río Gualaxo, el aluvión rompió la barrera que lo estrangulaba, desgarró las barrancas y siguió adelante. Para Alves y los demás vecinos, fue un milagro.

Alrededor de las cinco de la tarde, empezaron a llegar en helicóptero los primeros bomberos, desde Belo Horizonte y Ouro Preto. Poco antes, hombres de la Protección Civil se habían acercado en coche, pero no pudieron seguir hasta el local. El acceso a Bento Rodrigues estaba bloqueado, con los caminos tomados por toneladas de lodo. Desde el alto donde fueron obligados a detenerse, contemplaron, con espanto, el pueblo totalmente sepultado bajo la lava cenagosa, como una Pompeya moderna. Supusieron que todos sus habitantes debían estar muertos. Se asombraron al ver como un bombero bajaba por una cuerda desde un helicóptero e izaba del lodo a una mujer aún con vida. Ella no quería que la salvaran. Gritaba por su nieto, Thiago Damasceno Santos, de siete años, soterrado cerca de lo que había sido su casa. Luego se empezaron a escuchar gritos de socorro –un coro de casi trescientas personas– que llegaban desde algunos puntos más elevados. Los hombres de la Protección Civil lo celebraron sorprendidos. No podían creer que alguien hubiera logrado sobrevivir a aquel infierno. El problema ahora era cómo sacar a la gente de allí.

Anochecía cuando pelotones de bomberos y de la Protección Civil lograron abrir una picada para rescatar a los habitantes que estaban aislados en una parte más cercana al camino hacia Santa Rita Durão. Wesley Izabel y su hijo, desfallecidos, fueron trasladados al hospital en helicóptero. Eliene, la directora del colegio, siguió con los demás hacia el pueblo vecino. En el camino le avisaron que su hijo y su suegra ya estaban allá, a salvo. Ambos se encontraban entre los ancianos y niños que el camión de limpieza había recogido en volandas. También estaban allá los alumnos que escaparon en autobús. Había mucho llanto, mucha desesperación. La joven Pamela, esposa de Wesley Izabel, estaba en el colegio en el momento del derrumbe y huyó con la leva de alumnos. En Santa Rita, vio como desembarcaban a su marido y a su hijo de un helicóptero y se enteró de que su hija Emanuelly había sucumbido.

Ya era de noche cuando Wiley dos Santos, el marido de la directora del colegio, llegó a Santa Rita, bastante lastimado. Se había salvado arrojándose del coche y corriendo hacia un cerro, con el lodo pisándole los talones. Desde allí avanzó a través de la espesura hasta el pueblo vecino. Fue él quien tranquilizó a sus paisanos con noticias del grupo que había quedado aislado junto a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Se pusieron a calcular cuántos serían, entre los que estaban en Santa Rita y los que se habían refugiado en el otero de la iglesia, y concluyeron, sin terminar de creerlo, que casi todos se habían salvado. Sintieron una gran conmoción cuando se enteraron de la muerte de los cinco vecinos que pocas horas antes estaban entre ellos: los dos niños, Thiago y Emanuelly; el tío del agricultor Reinaldo Caetano, Antônio de Souza, que se había negado a abandonar su casa; Maria Elisa Lucas, de 60 años, y Maria das Graças Silva, de 65, que no lograron huir.

La noticia del la rotura del embalse llegó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semad) poco antes de las cinco de la tarde. Como el secretario estaba de cama, le cupo al subsecretario, Geraldo Vitor de Abreu, un militante histórico del Partido de los Trabajadores (PT) sin ninguna formación en el área, trasladarse a la zona del desastre. Fue directamente a la sede de Samarco, a 20 kilómetros de Mariana. Al llegar se encontró con una escena inquietante. Los directivos de la compañía, presas del pánico, no sabían qué hacer. La única providencia que habían tomado hasta ese momento había sido accionar a la Protección Civil para que comunicara el accidente a la gente del entorno, como mandaba el manual de seguridad de la empresa. A esa altura, una medida sin ninguna utilidad. Una simple sirena hubiera bastado para alertar a la población, pero nunca se la había instalado.

Abreu, un hombre bajo, que hablaba suave y con fuerte tonada de Minas Gerais, le pidió calma al gerente general de Proyectos Estructurantes de la empresa, Germano Lopes, que le pasaba informaciones inconexas, con voz temblorosa. “Germano, lo peor que puede pasar ahora es que ustedes pierdan el control”, lo instó Abreu. Lo que Lopes le explicó a continuación era aterrador. Primero, que la dirección de Samarco no sabía hasta dónde el lodo podría llegar. Segundo, que el embalse de residuos de la unidad que Germano gestionaba, ubicado más arriba, pero conectado al de Fundão y dos veces más grande, también corría el riesgo de colapsar, ya que su estructura había sido afectada. Lo mismo podría ocurrir con la presa de agua de Santarém, vecina a la de Fundão, que también había sido alcanzada por el vertido. Es decir, Bento Rodrigues estaba bajo la mira de un arma de tres cañones, con alto poder destructivo. Como si esto fuera poco, la compañía no contaba con ningún plan para controlar la situación. Se trataba de una catástrofe inaudita, de consecuencias impredecibles, y nadie sabía cómo actuar.

Mientras los ejecutivos de Samarco seguían atolondrados, los bomberos de la zona caían en la cuenta de que, al avanzar por el cauce del Santarém, la avalancha de lodo muy pronto alcanzaría el río Gualaxo del Norte. Y que al recibir aquel volumen colosal el río se desbordaría e inundaría las poblaciones vecinas, tal como había ocurrido en Bento.

Poco después de las seis, un helicóptero del cuerpo de bomberos aterrizaba en la cancha de fútbol del pueblo de Paracatu de Baixo, a unos 70 kilómetros de Bentorío abajo. Un oficial desembarcó y avisó a los vecinos que tenían diez minutos para correr hacia la zona más alta del lugar. Informó que el embalse de Samarco había reventado y una ola de lodo avanzaba hacia el pueblo. La gente dudó. ¿Cómo creer que el pantano de Fundão pudiera derramarse hasta allí? Josi Lourival dos Santos, de once años, jugaba con su hermana melliza en la casa de su abuela cuando escuchó el ruido del helicóptero. Creyó que se trataba de algún festejo y corrió con las dos hacia la cancha. No avanzaron mucho. Por el camino se cruzaron con personas que corrían despavoridas y les gritaban que volvieran.

Los que no obedecieron se salvaron por poco. Luego escucharon un ruido atronador y vieron que la ola ya arrollaba las primeras casas del pueblo. Entonces corrieron hacia los altos. En pocos minutos, ni siquiera la torre de la iglesia centenaria se asomaba del lodo. Paracatu estaba destruida. Tal como habían previsto los bomberos, el aluvión seguía en su trayectoria, desgarrando las márgenes del río Gualaxo y haciendo estragos en otras seis poblaciones: Gesteira, Moinhos, Barretos, Barra Longa, Vista Alegre y Corvina. A pesar de la inundación, todos sus habitantes se salvaron.

Máquinas de Samarco trabajaron durante la madrugada para abrir un pasaje a través de la espesura y rescatar a la gente que seguía aislada en Bento. Ya amanecía cuando los bomberos y la Protección Civil alcanzaron la zona. Los heridos fueron trasladados en helicóptero, los demás salieron en fila india por una picada fangosa. Los que vivían en otros caseríos fueron embarcados en ómnibus y camiones.

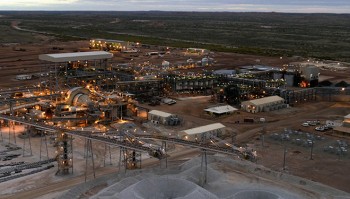

Embalses de residuos son estructuras gigantescas, construidas en concavidades naturales situadas en áreas altas, entre montañas. Se destinan a almacenar los vertidos que se producen en la explotación de un yacimiento mineral. Los de Samarco, en Minas Gerais, son de itabirito, una mina de hierro muy pobre. En la década de 1970, la empresa, que a la época pertenecía a la S.A. Mineração Trindade (Samitri) y a la norteamericana Marcona –de cuyas sílabas inicialesformó su nombre–, desarrolló una técnica de lavado capaz de extraerle el máximo de hierro. El proceso resultó sumamente exitoso, con un producto de alta calidad. Su inconveniente de es que genera una cantidad muy grande de residuos, que deben almacenarse en algún lugar.

El residuo se conduce al embalse, donde se seca y se convierte en tierra dura. Año tras año se va acumulando en terrazas, hasta colmar la concavidad. Como no hay pared frontal, el muro de contención lo va formando el propio residuo. Por ello el material debe estar siempre bien seco y macizo, sin contacto con el agua, porque de lo contrario se convierte en fango y se deshace. En un símil muy sencillo, sería como si, tras colar el café, se pusiera la borra en una taza partida al medio. El ripio solo se mantendrá firme si está seco y compacto. Para evitar que la estructura se sature de agua – de lluvia o de la propia humedad del vertido –, el líquido es permanentemente drenado y conducido a otro embalse. En el caso de Fundão, el de la presa de Santarém.

Visto desde arriba, un embalse de residuos mineros parece un páramo desierto. Desde abajo, la impresión que provoca no es menos angustiosa. Fundão, por ejemplo, a 898 metros sobre el nivel del mar, era una colosal montaña levantada por el hombre, rellena de desechos minerales. Su área rozaba los 3,4 millones de metros cuadrados, o 62 veces la del estadio del Barcelona. El volumen de vertidos que almacenaba era abrumador: 55 millones de metros cúbicos, lo equivalente a más de dieciséis veces la capacidad del Reservatorio del Central Park, la inmensa masa de agua situada en el corazón de Nueva York.

Por tratarse de estructuras con enorme potencial de devastación ambiental, las compañías mineras están obligadas a predefinir estrategias de emergencia para enfrentar la eventual rotura, el llamado plan de contingencia. Samarco no había preparado nada en ese sentido. Más tarde se sabría que en 2009 la empresa había llegado a encargar un plan a la consultoría RTI, de São Paulo, especializada en gestión de riesgos, pero decidió arrumbarlo para reducir gastos. Según relató el director de RTI, Randal Fonseca, el plan sugería el monitoreo constante de las estructuras, con visitas diarias de peritos. La estrategia también incluía la implantación de protocolos de alerta en las poblaciones del entorno, que recibirían entrenamiento para actuar en caso de rotura, además de la instalación de sirenas. También preveía la construcción de diques a lo largo del valle, destinados a detener el avance del vertido en caso de colapso. Como Samarco nunca había creído que esto fuera posible, consideró innecesarias todas las recomendaciones de la consultoría.

Cuando el embalse se vino abajo, la única información segura que los ejecutivos de la compañía manejaban era que, de los 466 trabajadores que estaban en el local a la hora del accidente –entre los propios y de las empresas subcontratadas–, 452 ya habían sido localizados. Catorce seguían desaparecidos.

Uno de estos era Daniel Altamiro de Carvalho, de 53 años, operador de máquinas de Integral, una empresa que prestaba servicios a Samarco. Su hija, Sandra Carvalho, de 22 años, asistía a una clase del curso de ingeniería en la Universidad Federal de Ouro Preto cuando la presa colapsó. La muchacha, que vivía en Mariana, llamó a su madre preguntando por el padre. La madre trató de tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien. Pero en realidad estaba sin noticias de su marido. Por temer que la hija se accidentara en la carretera, prefirió ocultarle la verdad.

Al final de la noche, el subsecretario Geraldo Abreu dejó la sede de Samarco y volvió a Mariana. En el camino, se desató una lluvia, la primera en muchos meses, lo que complicaba aún más una situación sumamente dramática. Impresionado por los gritos de la gente aislada en Bento Rodrigues (que había escuchado al cruzar la zona donde estaban trabajando los hombres de la Protección Civil) y preocupado con la posibilidad de otra rotura en las demás presas, Abreu se pasó la noche en vela. En la casa de la familia Carvalho, tanto Sandra, que ya había regresado a Mariana, como su hermana y su madre tampoco pudieron dormir. Habían entrado en contacto con Integral, que repetía ignorar el paradero del empleado.

En la mañana del 6 de noviembre, a dieciséis horas de la rotura, una multitud de personas hambrientas, heridas y en estado de shock empezó a llegar al polideportivo municipal de Mariana. Habían sido rescatadas en Bento Rodrigues y los pueblos vecinos, río abajo. Desde la tarde anterior, el alcalde Duarte Júnior, del Partido Popular Socialista (PPS), había preparado un operativo de emergencia para recibir a los desplazados. Como no venía nadie, Júnior temió que no hubiera sobrevivientes. Cuando por fin llegaron, el lugar estaba lleno de colchones, ropa y comida donadas por la población. Recibieron abrazos de amigos y desconocidos que acudieron al local. Al ver a Eliene dos Santos, su marido y el bebé sucios y agotados, un voluntario les entregó ropas, pañales y leche. Ella se emocionó. En otro extremo del gimnasio, Paula Geralda Alves era aclamada como heroína. De no haber arrancado en su moto para alertar a la gente, muchos de los presentes estarían muertos.

Carlos Eduardo Ferreira Pinto, fiscal de medio ambiente del Ministerio Público de Minas Gerais, estaba en Brasilia a la hora del accidente. Se presentó en la sede de Samarco a las seis de la mañana del día siguiente. Se deparó con un ambiente de caos. No había jerarquía, estructura de mando ni sala de crisis (que solo sería creada cinco días más tarde). Decenas de burócratas y técnicos de varios órganos públicos federales y estatales se ajetreaban aturdidos, reclamando alguna acción de los directivos de la empresa. Ricardo Vescovi de Aragão, presidente de la Samarco, que en el momento de la rotura estaba en las oficinas de Belo Horizonte participando de una reunión sobre seguridad, se trasladó a Mariana al enterarse del accidente. Allí el fiscal lo encontró con ojos espantados, repitiendo una y otra vez: “Esto nunca había sucedido, eso nunca había sucedido.” Ante la evidencia de que Samarco y los órganos ambientales no tenían la más mínima idea de cómo enfrentar el problema, Ferreira Pinto concluyó que los vertidos solo se detendrían si alguna barrera se les interpusiera por el camino.

Mucho más rápido de lo que se pudiera prever, ocurrió lo que todos más temían: la ola, que durante la madrugada ya había invadido el río Carmo, por el Gualaxo del Norte, y luego al Piranga, en Santa Cruz do Escalvado, a 100 kilómetros de Mariana, la mañana del viernes alcanzó el río Doce. Al derramarse en su cauce, el lodo se esparció. El Doce, con 650 kilómetros de extensión hasta el mar, entraba ahora en el centro de la tragedia.

Cuando llegó al Doce, el lodo mezclado al agua superaba las 800 mil ntu –sigla en inglés para Unidades Nefelométricas de Turbidez, que mide el nivel de turbiedad–. Antes, ese punto del río marcaba de 2,5 ntu, es decir, su agua era casi cristalina. Según los manuales de geología, el nivel máximo aceptable es de 1.500 ntu, que corresponde al tope de partículas en suspensión que las estaciones de tratamiento de agua potable logran retirar para distribuirla con seguridad a la población. Los técnicos de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Compañía de Investigaciones de Recursos Minerales (CPRM), que seguían el trayecto de los residuos de Fundão y midieron la concentración de contaminantes, se espantaron al conocer aquellas cifras: el lodo había soterrado al río.

Sobre las siete de la mañana, dieciséis horas después del colapso de Fundão, la marea se topó con el primer obstáculo en los 102 kilómetros que ya había recorrido: el muro de hormigón armado de la presa de la planta hidroeléctrica de Candonga. Los técnicos llegaron a pensar que allí la lograrían contener, pero su volumen era tan grande que pronto tuvieron que abrir las compuertas de la usina y dar paso a una parte del residuo retenido. De no hacerlo, se correría el riesgo de que la presa no soportara la presión y también se rompiera, acrecentando la tragedia.

Cuando se abrieron las compuertas, la marea saltó en raudales de catarata. Una sopa espesa color ladrillo, impregnada de residuos ferruginosos, avanzó por el río Doce, diezmando la vida que lo habitaba: peces, algas, microorganismos, carpinchos que se paseaban a sus orillas, además de toda la vegetación marginal, que desapareció como cercenada por una lámina. Al contaminar el río, el lodo provocó una reacción en cadena que afectaría toda la cuenca del Doce, una región de 86 mil kilómetros cuadrados, área equivalente a la del territorio de Austria. En total, 228 municipios fueron golpeados por el desastre. En esos primeros días, seis de estas localidades sufrirían el impacto de forma especialmente dramática.

A 300 kilómetros, en Governador Valadares, el empresario Sandro Heringer se despertó con la noticia de que el lodo había invadido el río Doce. Por conocer muy bien la zona, calculó que la marea no tardaría en llegar a su ciudad. Con 300 mil habitantes, Valadares es el municipio más grande de todos los que baña el río. La relación de sus habitantes con las aguas del Doce es tan estrecha que Valadares es la única ciudad de Brasil a haber conquistado una medalla olímpica de remo –lo que no impide que maltrate al río con vertidos sin tratamiento, basura y pesca predatoria–. Heringer integraba un grupo de 150 remeros que solían navegar por sus aguas en kayaks. En Ilha dos Araújos, una de las pocas zonas amenas de la calurosa Valadares, el río bajaba en pequeños rápidos, por lo que era en sitio ideal para la práctica del piragüismo. El empresario se pasó todo el día afligido.

La población aguardaba el arribo del lodo, sin poder hacer nada para impedir la catástrofe. El domingo, 8 de noviembre, tres días después de la rotura, conscientes de que la devastación del río era inexorable, el grupo de piragüistas se reunió para una melancólica despedida. En silencio, cada cual en su kayak, más de cien remeros, entre ellos Heringer, entraron en el río, bogaron un buen rato y luego se zambulleron en sus aguas. Sabían que sería la última vez en los próximos diez años, como mínimo, que podrían repetir ese ritual.

En la vecina Ilha de São Tarcísio, los pescadores también estaban angustiados. Cuando el lodo llegara, se acabaría la pesca. Ya hacía tiempo que la actividad estaba disminuyendo, por varios problemas que afectaban el río Doce. Un detallado estudio realizado por el Instituto BioAtlântica (IBIO), una ONG contratada por el Comité de la Cuenca –organismo que congrega a los municipios de la zona para discutir soluciones para la crisis hídrica–, revelaba que la contaminación era la amenaza más grave. De las 228 ciudades de la cuenca, con un total de 3,5 millones de habitantes, solo veinte trataban sus aguas negras. Por otra parte, los daños se agravaban con el aterramiento de los márgenes y el crecimiento desordenado de las ciudades, a la par del incremento de la actividad agrícola, el avance de los pastizales ganaderos sobre los bosques marginales, la acumulación de basura y la expansión de la industria. Muchos municipios ya abastecían sus estaciones de agua con camiones cisterna.

El IBIO también había alertado que las invasiones de tierras estaban afectando áreas de preservación ambiental. Uno de los daños más serios era la merma, o directamente la desaparición, de los manantiales que alimentaban el río. En muchos puntos de su cauce, el nivel del agua había bajado tanto que una lancha para dos personas corría el riesgo de encallar. Zonas más al norte de Minas Gerais ya se están desertificando. Si antes de recibir el lodo el río Doce estaba enfermo, tras la catástrofe la situación se volvió alarmante.

En el ayuntamiento de Governador Valadares, lo que más preocupaba era el abastecimiento de agua. Como 100% de la que se distribuía en el municipio era tomada del río Doce, la captación se tendría que interrumpir en cuanto el lodo alcanzara la ciudad. Y no había ningún plan para enfrentar la crisis anunciada. Los técnicos del Servicio de Abastecimiento de Aguas y Cloacas, SAAE, calculaban de cuánto tiempo aún disponían para mantener en marcha el sistema. El avance del lodo era monitorizado minuto a minuto.

Con 31 años de servicio en el SAAE, en químico Reinaldo Pacini, un hombre de expresión triste y atribulada, estaba a tope de estrés. Como el director general del ente, Omir Quintino Soares, y su adjunto, Vilmar Dias Júnior, ocupaban sus cargos no por conocimientos técnicos, sino por arreglos políticos con el ayuntamiento del PT, el químico sabía que tendría que lidiar solo con la crisis. Los técnicos de la ANA lo presionaban a desconectar inmediatamente las máquinas, pero Pacini se plantó firme: solo interrumpiría la captación cuando el lodo estuviera a pocos kilómetros de los puntos de toma de agua. Debería tener los reservatorios llenos a la hora de cortar la captación. “Conozco el sistema y sé cuándo será el momento depararlo”.

A las cuatro de la mañana del lunes, 9 de noviembre, a casi noventa horas del colapso de Fundão, el lodo llegaba a una velocidad de 1,8 kilómetro por hora al embalse de la planta hidroeléctrica de Baguari –poco arriba de Valadares y a 289 kilómetros de Bento Rodrigues–. El nivel de turbiedad del agua era de más de 400 mil ntu. Tras la paralización de la usina de Candonga, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico había entrado en alerta. Se temía que, si una usina más dejara de funcionar, peligrara el suministro de electricidad de toda la región Sudeste del país. El empresario José Francisco Silva de Abreu, presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del Río Doce, fue hasta Baguari con técnicos de la CPRM. Se desesperó al ver lo que ocurría en el lago de la presa: miles de peces agonizaban. De vuelta a Valadares, su horror creció aún más: los ribereños acorralaban a los peces que pujaban por los arroyos afluentes tratando de escapar del lodo. La cantidad era tan grande que los atrapaban con baldes.

A las cinco de la tarde del día 9, a cuatro días del accidente de Fundão, el lodo llegó a Valadares, a una velocidad de 0,4 kilómetro por hora. Por la mañana, el técnico Pacini había interrumpido la captación del agua para evitar la contaminación del sistema. Cuando la marea se acercó a la ciudad, miles de personas ya se aglomeraban en puntos estratégicos, incluso sobre los puentes, para contemplar el espectáculo macabro. Heringer lo vio desde Ilha dos Araújos, donde vive. La marea bajó por el río caudaloso, que en el acto se tiñó de rojo, y muy pronto los peces empezaron a subir a la superficie en busca de oxígeno. Al rato estaban todos muertos, flotando, envueltos en tierra. La turbiedad del río, que antes de recibir la marea de lodo era de 2,62 ntu, ahora superaba las 120 mil. Toda la vida del río Doce en Valadares fue exterminada por asfixia. No tardó mucho para que el olor a pescado podrido apestara el ambiente.

La mañana del martes, 10 de noviembre, a cinco días del desastre, el agua empezó a escasear en Valadares. El día 11, con los reservatorios agotados, la ciudad entró en colapso. Los camiones cisterna contratados por el ayuntamiento no daban abasto para atender a todas las comunidades del municipio. El ayuntamiento exigió que Samarco donara agua mineral, lo que la empresa solo haría mediante un mandato judicial, alegando no disponer de la logística necesaria para distribuirla. Governador Valadares se convirtió en una plaza de guerra, con saqueos de tiendas y supermercados, tiroteos y ataques a camiones cisterna. Hubo que accionar al Ejército. Vecinos armados obligaban a los conductores a desviar los camiones cisterna hacia los barrios desasistidos. Personas con dificultades de movilidad quedaron encerradas en sus casas con los grifos secos.

Para acompañar la crisis, el comando del Comité de la Cuenca del Río Doce se trasladó a la ciudad. El comité es presidido por Leonardo Deptulski, del PT, alcalde de Colatina, una de las mayores ciudades del estado de Espírito Santo, a 225 kilómetros de Valadares siguiendo el curso del río, y responsable por la captación de agua del municipio. Además del alcalde, acudieron a Valadares especialistas de la comunidad científica local, entre ellos Abrahão Elesbon y otros dos investigadores del Instituto Federal de Espírito Santo, ifes.

El grupo llegó a Valadares la mañana del jueves 12, a seis días de la rotura de Fundão. Desde el coche en que viajaban a contramano de la marea, pudieron observar la zozobra de los peces en busca de oxígeno en las orillas cubiertas de lodo colorado. Era la temporada de desove, cuando está vedada la pesca, lo que explicaba tal abundancia de peces.

En el ayuntamiento de Valadares, Elesbony su grupo se depararon con una situación insólita. La alcaldesa Elisa Costa, del PT, rogaba por agua, en llanto. “No quiero dinero, quiero agua para la población”, repetía. El agua mineral por fin arribó en el tren de carga de la compañía Vale, cuyo ferrocarril corta la zona en su trayecto desde Belo Horizonte a Vitória. Los vecinos se abalanzaron sobre los fardos de botellas, y hubo quien acaparara mucho más de lo necesario. Recién a la semana siguiente, pasados más de quince días desde la rotura, la situación empezaría a normalizarse.

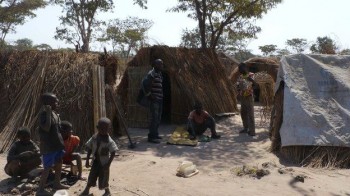

La ciudad de Resplendor está a dos horas de Governador Valadares, hacia el estuario del río Doce. A pocos kilómetros del municipio, por una carretera rodeada de montañas, se toma un camino de tierra a cuyo borde un cartel borroso avisa que se trata de una reserva indígena. Es la aldea de los indios de la tribu krenak. Vivían allí desde siempre, pero en épocas de la explotación de oro en la región del río Doce, sus tierras fueron invadidas y su población estuvo al borde del exterminio. Durante la década de 1960, los pocos sobrevivientes fueron trasladados a la fuerza a reservas indígenas en otros estados. Terratenientes se apoderaron de sus tierras y las redujeron a pastizales, destruyendo la vegetación nativa y matando sus nacientes. Años más tarde, con la política de demarcación de tierras indígenas, los krenak pudieron regresar. Vinieron a pie y retomaron su territorio tradicional.

Dejanira Krenak tiene más de setenta años y vivió toda aquella violencia. Por ser una de las pocas personas de la tribu que aún dominaba el idioma krenak, pasó a enseñárselo a los más jóvenes. El día que el embalse reventó, estaba en la pequeña playa fluvial de la aldea, a orillas del Doce. Para el pueblo krenak, el río es una entidad sagrada, pero a la vez próxima y entrañable. “Él es nuestro padre, nuestra madre”, enseña Dejanira a los niños de la aldea. “Él nos alimenta, nos da agua, nos da la vida”. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la relación de los krenak con el Doce no deja de ser ambivalente, ya que también lo ensucian con el lavado de ropa y vajilla y contribuyen a aterrar su cauce con el riego de pequeñas labranzas.

La tarde del día 12, a ocho días del desastre, tras ser alertados por parientes de otras partes que el río muy pronto se volvería estéril, los krenak se reunieron en la playa de la reserva para celebrar una ceremonia fúnebre. Aguardaron la llegada de la marea con maracas en las manos, cantando un réquiem para el watu –río en el idioma krenak–. La tonada triste decía cosas como “mi río bueno, mi río sagrado, mi río lleno de peces”. Al divisar el lodo colorado, se abrazaron y lloraron. El watu había muerto.

Tras presenciar lo que había sucedido en Valadares, el alcalde Leonardo Deptulski y los investigadores del IFES volvieron a Colatina muy preocupados. Sabían que deberían organizar un operativo de emergencia para evitar que allí ocurriera lo mismo. Colatina tiene 120 mil habitantes y es un importante polo textil y de servicios del estado. Deptulski instaló una sala de crisis en la sede del Departamento de Aguas y Cloacas. Se convocaron técnicos de Samarco, de los gobiernos estatal y federal y representantes de las Fuerzas Armadas.

El profesor Elbone, del IFES, tras ver el terrible espectáculo de la agonía masiva de peces, pensaba que se debía hacer algo para impedir que la mortandad se repitiera en Espírito Santo. Se puso entonces en contacto con el fotógrafo Edson Negrelli, un activo ambientalista de Colatina. Juntos decidieron organizar un operativo de salvamento de la fauna fluvial antes de que llegara el lodo, que llamaron “Arca de Noé”. Pidieron el apoyo del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), que aprobó la idea, aunque determinó que se debían rescatar solo las especies nativas, que se llevarían a estanques en el campus del instituto. Las exóticas tendrían que abandonarse en el río –no podrían ser trasladadas a las lagunas cercanas, porque afectarían la fauna local al mezclarse con los demás peces–. Negrelli no aceptó esta exigencia: según él, había que salvar todas las especies.

El operativo se preparó con el máximo cuidado. Samarco envió tanques de transporte con control de oxígeno, el IFES preparó los estanques y Negrelli, que preside la asociación de pesca deportiva de Colatina, convocó a los pescadores profesionales para que ayudaran en el rescate. Para decepción del fotógrafo, los pescadores solo aceptaron participar mediante pago. Tras negociar los valores, el Arca de Noé se puso en marcha. El operativo contó con el soporte entusiasmado de la población, que muy pronto se agolpó en el muelle. Los que no entraban en el río auxiliaban a los grupos de rescate llevándoles café, agua y comida. Los voluntarios trabajaron toda una semana en el salvamento. Centenas de especies autóctonas fueron trasladadas a los estanques del IFES. Y miles de peces no nativos fueron retirados y conducidos a las lagunas, a contrapelo de lo que IBAMA había ordenado.

La mañana del día 19, jueves, a catorce días de la rotura de Fundão, el lodo llegó a Colatina. Cuando la marea estaba a 50 kilómetros de la ciudad, se interrumpió la captación de agua. En las calles ya había 180 camiones cisterna, aparte de los que repartirían agua mineral. Cada vecino podría recoger cuánto creyera necesario, lo que tranquilizó a la población. La marea entró, transformando el ancho río en un vasto campo fangoso. Sentado en el muelle, Negrelli se echó a llorar.

La crisis en Colatina estaba bajo control. Sin embargo, había un gran problema por delante: la marea se acercaba rápidamente del estuario del río Doce, en Vila de Regência, a 132 kilómetros, lo que significaba que pronto desembocaría en el océano Atlántico. Se instaló el pánico. Como varios órganos públicos estaban trabajando sin una coordinación central, nadie sabía qué hacer. Unos días antes, investigadores de la Universidad Federal de Espírito Santo habían sugerido que la planta hidroeléctrica de Aimorés, en el límite de Minas Gerais con Espírito Santo, cerrara sus compuertas para retener los residuos e impedir que entraran en el estado. Cuando se tomó la decisión y se emitió el alerta, ya era tarde: el lodo ya había escapado.

El día 19, como si la noticia de que el lodo llegaría a la costa de Espírito Santo la hubiera tomado por sorpresa, la Justicia Federal de Espírito Santo le dio 24 horas a Samarco para que tomara alguna providencia que impidiera el avance de la marea, so pena de una multa de 10 millones de reales diarios (alrededor de 3 millones de dólares). En cumplimiento al mandato, Samarco instaló a través del río, hasta el estuario, unas barreras flotantes como las que se utilizan para contener las manchas de petróleo en accidentes de derrame.

En Regência, el líder comunitario Carlos Sangália y el personal del Proyecto Tamar se afanaban en retirar los nidos de tortugas para trasladarlos a otras zonas. Las barreras de Samarco resultaron inútiles: los residuos deslizaban por debajo, siguiendo su ruta de destrucción.

El día 20, viernes, el lodo, tras pasar por Colatina, alcanzó la vecina Linhares, en una región rodeada, de un lado, por lagos azules y altas montañas, de otro, por el río Doce, cuyas aguas encarnadas y podridas desentonaban del paisaje deslumbrante. Poco antes de las 15 horas del día 21, el lodo llegó al estuario del río. Muy pronto asfixió la vida en el manglar. Exactamente a las 15 horas, a dieciséis días de la rotura de la presa, el lodo desembocó en el mar, arrasando la biodiversidad a lo largo de 40 kilómetros.

LA HISTORIA DE LOS RESPONSABLES

El comisario Rodrigo Bustamante, de la Policía Civil de Minas Gerais, destinado en Ouro Preto, se dirigió a Bento Rodrigues acompañado del perito Otávio Guerra Terceiro en cuanto se enteró del colapso, a las 15h30 del 5 de noviembre. Como era muy probable que el desastre hubiera dejado víctimas fatales, empezaron las pesquisas con averiguar las causas del accidente, para luego poder llegar a sus responsables. A mediados de abril, me entrevisté con Bustamante en Ouro Preto, en su despacho en la comisaría. Fue tajante: “lo qué ocurrió allí fue una tragedia anunciada”, afirmó. “Y aquella pequeña comunidad a sus pies nunca supo el riesgo que corría”.

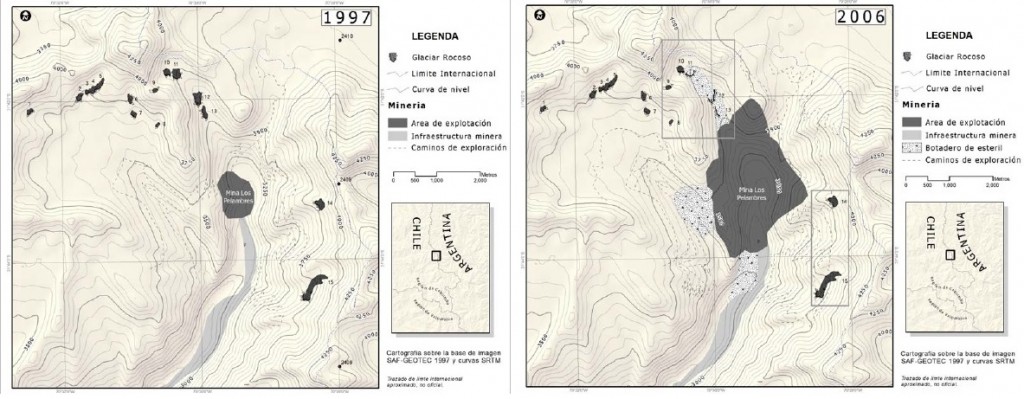

El comisario sacó de un cajón el expediente policial y me mostró la declaración de la gerente de Geotecnia e Hidrogeología de Samarco, Daviely Rodrigues Silva, responsable por el monitoreo de la presa. “Escuche lo que dijo”, anunció, y se puso a leer el documento en voz alta. La gerente revelaba que Fundão, proyectada en 2006 por la empresa Pimenta de Ávila y construida por otra empresa llamada Camter, desde siempre había presentado problemas de drenaje. El primero se manifestó en 2009, al comprobarse una fuga de agua; en 2010, otra fuga; y luego una tercera, más grave, en 2012. Todas se repararon.

En 2012, Samarco canceló el contrato con Pimenta de Ávila y, por su cuenta, decidió hacer unas obras en la estructura del estanque. Le alteró el eje, torciéndolo para que pudiera contener un volumen mayor de residuos, pero se lo no informó a los órganos ambientales del estado, que a la época era gobernado por Antonio Anastasia, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). De ahí en adelante, los problemas aumentaron en frecuencia y gravedad. En 2013 hubo una fuga en la parte izquierda de la presa, justo en el área donde la obra había interferido. En 2014, el agua brotó en la parte derecha.

La mayor amenaza que acecha un embalse de residuos mineros es que se acumule agua en sus entrañas. Cuando esto sucede, el residuo compactado se convierte en lodo y se deshace. Ya habían ocurrido accidentes similares al de Fundão en otras partes del mundo, pero nunca el colapso de una presa entera. Según la Policía Civil, ello demuestra que toda la estructura estaba inundada. Para prevenir este tipo de accidente, es obligatorio instalar piezómetros en el interior de los embalses. Son medidores de presión del agua que alertan si las estructuras corren riesgo de licuación. En 2014, como los problemas con el agua en Fundão no cesaban, Samarco encargó un estudio a Pimenta de Ávila.

En su declaración a la Policía Civil, el presidente de la consultoría, Joaquim Pimenta de Ávila, relató que en el proyecto original no se preveía el ensanche realizado en 2012, y explicó que fue una obra riesgosa y técnicamente no recomendable. También reveló que en 2014 había hecho seis visitas de inspección al embalse, y destacó una en particular, la de 4 de septiembre, cuando detectó largas grietas cerca del dique donde se había construido el ensanche. En esa ocasión, Ávila sugirió que Samarco realizara unas obras de refuerzo y aumentara el número de piezómetros en esa área. Además, recomendó que se controlara diariamente el nivel de agua.

Por determinación de los órganos ambientales, cada año las compañías mineras están obligadas a presentar un informe pericial comprobando la seguridad de sus embalses. Cabe a cada compañía contratar la consultoría que testifique la estabilidad. En el caso de Samarco, la empresa contratada era VogBR, que venía a ser la misma que había proyectado el ensanche. En junio de 2015, Samuel Paes Loures, técnico de VogBR, emitió un informe testificando la seguridad de Fundão. O sea que la fiscalización estaba a cargo del propio constructor –un conflicto de intereses clásico–.

Cuando Bustamante le preguntó a Loures si había analizado el área del ensanche, este le contestó que no, que no veía necesidad. El técnico también alegó desconocer las recomendaciones de Pimenta de Ávila para aumentar el número de piezómetros en esa parte de la estructura. Y afirmó además que tampoco se había enterado de que fuera necesaria la lectura diaria del nivel de agua en el área. El comisario me comentó que no terminaba de entender cómo VogBR había podido testificar la estabilidad de Fundão cuando se ya se conocía la cantidad de fallas que afectaban la estructura de la presa.

Las declaraciones que se recogieron a continuación complicaron aún más a Samarco. La última lectura del nivel de agua se había hecho el 26 de octubre, diez días antes del desmoronamiento, cuando la frecuencia de mediciones que Pimenta de Ávila había recomendado era diaria. Y es más: las lecturas fueron manuales, porque la mayoría de los piezómetros automáticos, que son más precisos, estaba descompuesta. Además, a pesar de conocer los problemas de drenaje, la empresa, según el comisario Bustamante, aumentó el volumen de vertidos, contrariando las normas técnicas.

Según estas normas, la cresta del embalse –que en la jerga técnica viene a ser la cantidad de residuos acumulados en sus bordes– no debe superar los 10 metros. En Fundão, llegaba a más de 15. Pero aún a sabiendas de los problemas en la estructura, Samarco solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente de Minas Gerais –ya en la gobernación Fernando Pimentel, del PT– una licencia para elevar la presa de 898 a 920 metros, con el fin de aumentar su capacidad de almacenamiento. Licencia concedida.

Tanto la construcción del embalse, autorizada en 2008 durante la gobernación de Aécio Neves, del PSDB, como su elevación, ya con el visto bueno del gobierno de Pimentel, en 2015, se justificaban, según Samarco, por el incremento de la producción. Cuando empezó a operar, en 1977, la empresa producía 5 millones de toneladas de hierro mineral. En 2014, eran 30 millones. Esta aceleración respondía al afán de aprovechar la explosión del precio del hierro, que llegó a 240 dólares la tonelada en el caso del mineral producido por Samarco, de calidad superior.

Pero sería la declaración del presidente de la empresa, Ricardo Vescovi de Aragão, lo que revelaría a las claras la total negligencia de los directivos. Vescovi de Aragão le echó la culpa a sus subordinados, negando sus propias atribuciones. Alegó que, como director presidente, “no tenía responsabilidad directa sobre los embalses de Fundão, Santarém y Germano”; que no se había enterado de la obra de ensanche, aprobada en 2012 por el gerente general de proyectos; que no podía informar la causa de la rotura porque era un asunto de incumbencia del director de operaciones.

Según Vescovi de Aragão, él no tenía nada que ver con ninguno de esos problemas. Pero añadió que, sin embargo, el día del accidente “ofreció soporte y aliento a los empleados que actuaban junto a la Protección Civil y los bomberos”. Declaró ante la policía que se había aplicado el plan de emergencia, en una mentira flagrante, ya que dicho plan siquiera existía. Al ser enfrentado a esta evidencia, Vescovi volvió a machacar su cantilena preferida: que no tenía “ninguna responsabilidad sobre al plan de acciones”.

Roger Lima de Moura, jefe de la Comisaría de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Policía Federal de Minas Gerais, se enteró de la rotura de la presa por los noticieros, en su despacho de Belo Horizonte. Las imágenes lo impactaron, pero no estaba seguro de poder actuar en el caso, ya que hasta ese momento el accidente solo había afectado ríos estatales. El viernes, 6 de noviembre, cuando el lodo alcanzó el Doce, que es un río federal por cortar dos estados, Moura envió su equipo a investigar el crimen. En diciembre, los agentes federales interceptaron conversaciones telefónicas entre el personal de Samarco y de VogBR. Lo que escucharon bastó para concluir que los ejecutivos de ambas empresas conocían los problemas del embalse, pero prefirieron correr el riesgo de seguir usándolo.

El ingeniero de VogBR, Samuel Paes Loures, por ejemplo, hablando con un socio de la empresa, Othávio Afonso Marchi, hizo un comentario rabioso sobre Joaquim de Ávila, el propietario de la consultoría Pimenta de Ávila: “Fue el único que echó mierda al ventilador y le levantó la perdiz a la policía. Si las averiguaciones tomaron otro rumbo fue por culpa suya. Tenemos que zafarnos de este lío.” Y más adelante reconoce su propia culpa. “Lo que dice Pimenta es cierto, pero con colaborar así en las investigaciones nos jode a nosotros”.

En el momento del desastre, la presidenta Dilma Rousseff y el ministro de Integración Nacional, Gilberto Occhi, participaban de la inauguración del Canal do Sertão, una obra de trasvase del río São Francisco hacia localidades del estado de Alagoas. Se enteraron de la tragedia en el avión, ya de regreso a Brasilia. La presidenta de inmediato contactó a la ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, y a otros funcionarios del gobierno, pero nadie sabía aún a ciencia cierta las dimensiones de la tragedia. La primera noticia había alcanzado a la comitiva presidencial a través del ministro Occhi, cuyos asesores en Brasilia le habían llamado para saber si visitaría el local del desastre al día siguiente. Necesitaban darles una respuesta a los periodistas del Jornal Nacional, el noticiero nocturno de Rede Globo, que se lo estaban preguntando. El ministro dijo que sí iría.

La tarde del viernes, a 24 horas del colapso de la presa, cuando el desastre ya repercutía en todo el mundo, los asesores de la presidenta aún trataban de convencerla a trasladarse a Mariana para prestar solidaridad a los afectados. Dilma hizo hincapié en su negativa. Pensaba que presentarse en medio de la tragedia podría interpretarse como un gesto oportunista. Decidió permanecer en la capital federal para desde allí exigir providencias. Exasperada por la tardanza de la ministra Izabella Teixeira en presentarle datos sobre el accidente, la presidenta se enzarzó con su subordinada en un altercado telefónico que alcanzó decibelios audibles a través de las paredes de su despacho. “Quiero datos confiables”, chillaba la presidenta, y reclamaba soluciones. Del otro lado del tubo, la ministra se defendía en el mismo tono.

El sábado 7, a 48 horas de la catástrofe, el presidente de la compañía Vale, Murilo Ferreira, sobrevoló el valle del río Doce, que le había prestado a la empresa su nombre original. A pesar de la insistencia de sus asesores en que diera alguna explicación a la sociedad, Ferreira persistió en su silencio. Pensaba que era hora “de trabajar para ayudar a las víctimas, y no de hablar”. En realidad, desde el colapso del embalse de Samarco, la compañía Vale, que en 2000 había comprado el 50% de las acciones de la empresa –los otros 50% pertenecen a la anglo-australiana bhp Billiton–, trataba de desvincularse del desastre ciñéndose a un acuerdo entre los accionistas que determinaba que las empresas controladoras no debían mantener contacto con la controlada. Alegaban que, como las tres compañías producen hierro, un eventual acercamiento a Samarco caracterizaría la formación de cártel.

En Australia, ante la presión de grupos ambientalistas, el presidente de la bhp Billiton, Andrew Mackenzie, se vio obligado a manifestarse. Le preocupaba sobre todo evitar que la imagen de la compañía fuera dañada por el desastre.

El domingo 8, a 72 horas de la rotura de Fundão, con una parte de Minas Gerais en estado de emergencia, el gobernador Fernando Pimentel convocó una rueda de prensa. Eligió la sede de Samarco para hablar con los periodistas. Movimientos sociales lo acusaron de ser connivente con la empresa. En su comunicado, afirmó que el gobierno del estado y la compañía estaban haciendo “todo lo posible para mitigar los daños causados por el accidente”. Y no demostró mano dura con Samarco: “No podemos señalar culpables antes de que se realice un peritaje más profundo”, declaró. El sector minero es uno de los mayores pagadores de impuestos del estado.

La tarde del miércoles 11, a seis días del desastre, los presidentes de las tres compañías mineras convocaron otra rueda de prensa en la sede de Samarco. Ricardo Vescovi de Aragão, con cara de pánico, se sentó entre Ferreira y Mackenzie –que había viajado desde Sidney a Belo Horizonte para participar de la entrevista–, y les palmeó los hombros, como si quisiera dejar claro que los tres estaban en el mismo barco. Ferreira y Mackenzie respingaron con sorpresa, sin ocultar su incomodidad. Vescovi de Aragão abrió su presentación no con un pedido de perdón, como sería de esperarse, sino con un agradecimiento por la enorme solidaridad que la sociedad estaba demostrando hacia la empresa, enfrentada al drama del desastre. Terminó con la promesa de hacer todo lo posible para dar rápida solución a los problemas humanos y ambientales resultantes del accidente. Ferreira y Mackenzie se solidarizaron con las familias de muertos y desaparecidos, pero tampoco pidieron perdón.

Solo tras una semana Dilma visitaría la zona afectada por el peor desastre ambiental de la historia de Brasil. En Estados Unidos, el presidente George W. Bush tardó dos días para sobrevolar Nueva Orleans en agosto de 2005, cuando el huracán Katrina devastó 80% de la ciudad, y bastó ese lapso para provocar el desplome de sus índices de popularidad. La tardanza sería considerada una de las más graves omisiones de responsabilidad de la historia de la presidencia estadounidense. El día 12, la asesoría de Dilma por fin logró convencerla a visitar Governador Valadares –a esa altura ya en estado de calamidad–. El IBAMA, subordinado a la cartera de Medio Ambiente, había decidido aplicar a Samarco multas de 250 millones de reales (alrededor de 75 millones de dólares) por daños ambientales. Le cabría a Dilma Rousseff anunciar la medida. En el aeropuerto de Valadares, convocó una reunión de emergencia con los alcaldes de las ciudades afectadas y a continuación hizo su discurso público. Resultó bochornoso. Empezó trabucando el nombre de la empresa, llamándola “São Marcos”. Luego, como si desconociera la gravedad de la situación, afirmó que el río Doce pronto se recuperaría y estaría “mucho mejor que antes”. Por fin anunció la multa, que la empresa contestaría (y jamás pagaría). Y se retiró.

Desde el día del desastre, los diversos órganos federales y estatales implicados se pusieron a jugar a la papa caliente, echando cada uno en manos del otro la responsabilidad de fiscalizar el embalse. El IBAMA insistía en que esto le cabía a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais. Esta, a su vez, alegaba que su papel se limitaba a conceder la licencia ambiental, empujando el deber de fiscalizar al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), subordinado al Ministerio de Minas y Energía. Acorralado por las presiones, el director general del órgano, Celso Luiz Garcia, dimitió.

La Constitución brasileña establece que “la construcción, ampliación y funcionamiento de actividades explotadoras de recursos ambientales, que puedan causar daño ambiental, dependerán del licenciamiento del órgano estatal y del IBAMA”. Sin embargo, el Consejo Nacional de Medio Ambiente determinó que el licenciamiento de embalses pasaría a ser competencia del poder estatal. En 2010, una nueva ley definió que, además de los órganos estatales, también el DNPM debería fiscalizar este tipo de instalaciones. El problema es que, si bien la ley lo obligaba a asumir esa tarea, no se le asignaron recursos para costearla. Minas Gerais tiene actualmente quinientos embalses de residuos mineros, 10% de los cuales, según las autoridades, están en situación de riesgo. El DNPM cuenta con cuatro técnicos para hacer las visitas de inspección.

A fines de noviembre, disgustada con la demora de las tres compañías en presentar un plan de reparación de los daños causados por el desastre, Dilma Rousseff convocó una conferencia telefónica con los presidentes de Vale y BHP. Habló duro y les amenazó con un juicio. Hasta ese momento, las dos empresas trataban de mantenerse alejadas del problema, con el pretexto de no interferir en la gestión de Samarco. Dilma se reunió personalmente con Ricardo Vescovi de Aragão. Durante la entrevista, apenas le dejó hablar, interrumpiéndolo cada dos por tres. Cuando la presidenta abandonó el salón, Vescovi de Aragão comentó: “Tiene tantas certezas sobre minería que podría presidir la empresa”. Recién en enero el ejecutivo sería destituido de la presidencia de Samarco.

El primer triunfo sobre las empresas ocurrió cuando la Justicia imputó el desastre no solo a Samarco, sino también a Vale y BHP. Y a esta última, incluso, como contaminador directo, ya que también vertía residuos en Fundão, aunque no se lo hubiera informado a los órganos ambientales. De ahí en adelante, las tres compañías tendrían que hacerse cargo de los daños provocados. A principios de diciembre, sus directivos recurrieron a la presidenta Dilma Rousseff en busca de un acuerdo.

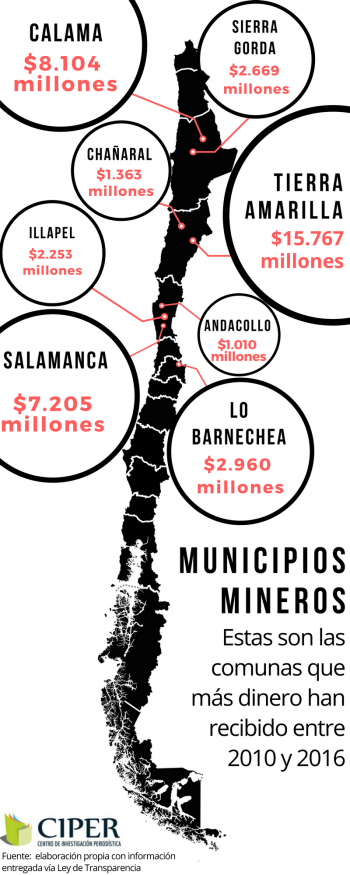

El IBAMA, entonces presidido por la ingeniera Marilene Ramos, asumió el comando de las negociaciones. Tras discutir con alcaldes y gobernadores de las áreas afectadas, con entidades ambientales y con las empresas, se estipuló el valor de 20 mil millones de reales (alrededor de 6 mil millones de dólares), entre indemnizaciones y reparaciones, a ser pagado por las tres compañías durante veinte años. De este total, 2 mil millones (cerca de 600 millones de dólares) serían destinados a los afectados que perdieron sus bienes personales o tuvieron sus negocios inhabilitados –empresas, hoteles, albergues, fincas–, y a los municipios cuyas estructuras y equipamientos públicos fueron destruidos. Los 18 mil millones restantes (alrededor de 5,4 mil millones de dólares) se destinarían a medidas de reparación y compensación por los daños causados.

Las reuniones en la sede del IBAMA, en Brasilia, fueron tensas. Las compañías mineras llevaban más abogados que técnicos. Uno de los grandes puntos de discusión fue la exigencia de que las empresas instalaran plantas de tratamiento cloacal en los municipios de la cuenca del río Doce y retiraran los basurales de sus márgenes. Las compañías alegaban que esto era responsabilidad suya. En una reunión que empezó a las nueve de la mañana y terminó la madrugada siguiente, Marilene Ramos insistió en que el tratamiento cloacal era indispensable para que el río recuperara más rápidamente sus procesos biológicos destruidos por el lodo. “Daba la impresión de que seguían sin entender el alcance de la destrucción que habían provocado”, Ramos me comentaría más tarde, durante una entrevista en su despacho en Brasilia.

Los representantes del Ministerio Público, tanto federal como estatal, abandonaron las negociaciones a poco de haber empezado. El fiscal federal de Minas Gerais, Eduardo Henrique Aguiar, me explicó, en una conversación que mantuvimos a principios de abril, las razones de la salida del MP de las discusiones – la principal era que, mientras allí se discutían las indemnizaciones, los vertidos del embalse seguían ofreciendo amenaza.

A la época de las negociaciones en Brasilia, Samarco aún no había presentado un plan de contención del lodo que permanecía en el embalse, lo que solo haría el 13 de enero. Sin embargo, cuando me entrevisté con el fiscal Aguiar, a cinco meses del desastre, él me dijo que la empresa seguía sin solucionar el problema. “Estamos en abril, y el embalse sigue vertiendo lodo. Es inaceptable”. A pesar de la reacción del Ministerio Público, el acuerdo fue homologado por la Justicia el 5 de mayo.

A fines de febrero, el comisario Bustamante, de la Policía Civil, presentó los resultados de sus investigaciones. Incriminó al presidente de Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão, y a otros cinco ejecutivos de la compañía, además del perito de la VogBR. Y pidió la prisión de los siete por haber provocado la muerte de diecinueve personas. A fines de marzo, sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia suspendió las órdenes de detención hasta que se determinara si las investigaciones cabían a la Justicia estatal o federal. En junio, la Policía Federal denunció a ocho personas por daños ambientales, además de las tres compañías –Samarco, Vale y BHP–.

Roberto Lúcio de Carvalho sustituyó a Vescovi de Aragão en la presidencia de Samarco. A mediados de mayo, tuvimos una reunión en las oficinas de la empresa, en Belo Horizonte. Le comenté sobre el resultado de las investigaciones, que señalaban la licuación de la presa. Me dijo que estaban aguardando el parecer de unos estudios que Samarco había encargado a consultorías internacionales. Le pregunté si Samarco no tendría que haber instalado al menos una sirena de alerta en Bento Rodrigues para el caso de rotura. “La sirena no era obligatoria”, dijo. “Además, nunca se nos había pasado por la cabeza que el embalse pudiera colapsarse entero. Eso nunca había ocurrido en todo el mundo.” Y añadió: “Después de este accidente, el modo como miramos los embalses cambiará por completo. Es como el accidente de Chernobyl. Después que ocurrió, la industria nuclear nunca fue la misma”. Por fin, dijo que confiaba en que la compañía podría volver a operar en noviembre, asegurando que la minera estaba realizando un intenso trabajo de recuperación de las áreas devastadas.

No es del todo cierto. A principios de junio, transcurridos siete meses desde la tragedia, el IBAMA organizó un operativo de emergencia para acompañar desde cerca el trabajo que Samarco debería estar realizando en las áreas afectadas, con el soporte de Vale y de la anglo-australiana bhp Billiton. Llamado Augías –en referencia a uno de los doce trabajos de Hércules, la limpieza de los establos–, el operativo es coordinado por André Sócrates de Almeida Teixeira, director del IBAMA. Reprochando a las compañías mineras por el retraso en las obras, confesó que lo que más teme es el riesgo que afecta la presa de la hidroeléctrica de Candonga –como el embalse retuvo 10 millones de metros cúbicos de sedimento, su estructura está bajo inmensa presión. Y las obras allí no avanzan. La draga que Samarco reservó para extraer el lodo ni siquiera empezó a operarse. “Candonga está por debajo del nivel de seguridad y ya presenta fisuras”, explicó Sócrates de Almeida Teixeira. “No quiero imaginar qué puede a ocurrir si llega a romperse”.

Con la llegada de la estación de lluvias, en octubre, los 13 millones de metros cúbicos de vertidos remanentes en Fundão también corren el riesgo de deslizarse. Según Sócrates de Almeida Teixeira, los diques que Samarco levantó para retener los residuos están saturados y no soportarán quince días de lluvias fuertes. La minera y sus controladores estarían actuando de forma negligente, al no ejecutar las obras o hacerlo de forma incorrecta.

Tras aceptarse la apertura del proceso de destitución de Dilma Rousseff, el gobierno interino de Michel Temer nombró a Zequinha Sarney para la cartera de Medio Ambiente. En cuanto asumió la función, el ministro estuvo en Mariana y declaró que no permitiría que Samarco volviera a operar mientras la empresa no hiciera mucho más de lo que había hecho hasta el momento. Afirmó incluso que pretendía revisar el acuerdo que el gobierno Dilma celebró con las tres mineras.

La rotura de la presa dejó secuelas difíciles de sanar. Análisis de la Universidad Federal de Espírito Santo revelan que el lodo alteró toda la biodiversidad fluvial y marina. Además de la fauna, destruyó algas y micro-organismos (la base de la cadena alimentar de los peces), y por tanto es imposible prever las consecuencias para la vida del río y del mar. “¿Los peces se adaptarán a la nueva dieta? ¿Cuáles serán los efectos de la contaminación sobre el ser humano? Y las tortugas, ¿volverán a desovar junto al estuario? Puede ser que toda esa vida desaparezca. Los resultados aún están por aparecer”, dijo el profesor Alex Cardoso Bastos, del Departamento de Oceanografía de la universidad. Debido a los altos índices de contaminación de peces y crustáceos, la pesca en toda la extensión del río Doce no es recomendada, y en el mar de Regência está prohibida.

El fotógrafo Gustavo Nolasco, natural de Mariana, viajó a su ciudad natal en cuanto se enteró del accidente. Conmocionado por la desesperación de los vecinos de Bento Rodrigues, creó una publicación que les posibilitara externar sus penas, y así mitigar sus traumas. Para el primer número del periódico, llamado A Sirene –la sirena, instrumento que solo ahora se ha instalado en los pueblos destruidos–, Nolasco les pidió que escribieran sobre lo que desearían llevarse del antiguo Bento Rodrigues al nuevo, a ser construido por Samarco. La lista es una reflexión sobre el desbaratamiento del flujo de la vida. He aquí lo que escribieron: las serenatas, la escalera de piedra, el aromo, los vecinos, las iglesias, el banco de piedra de la plaza, la plaza, el cementerio, las mojarritas fritas, el picado en la cancha, los juegos en la calle, las cascadas, la vida libre…

EPÍLOGO

Una tarde de abril, me encontré con Paula Alves, que ahora vivía en Mariana, en una casa alquilada por Samarco. Como la mayoría de los desplazados de Bento Rodrigues, no lograba adaptarse a la ciudad. Muchos enfrentan problemas de depresión y ya se registraron tres casos de suicidio.

Alves no estaba deprimida. Triste, sí. Se desempeñaba como cuidadora de animales en el barracón que Samarco montó para refugiar a los que sobrevivieron al desastre. Seguía yendo al trabajo montada en su moto, que le dice Berenice. En mayo, pasado un mes desde nuestro encuentro, la empresa promovió una feria en que se adoptaron ochenta animales. El barracón se vació, y Alves fue despedida. Su hijo de cinco años está en tratamiento psicológico.

Eliene dos Santos,la directora, consiguió una escuela para los alumnos de Bento. Ella, que había vivido desde siempre en el pueblo, ahora estaba en un departamento en Mariana, con su marido y su hijo. Le pregunté cuál era su expectativa con relación a la nueva Bento Rodrigues. No demostró entusiasmo: la casa que Samarco le entregará no tendrá la misma historia que la anterior, que ella construyó con su marido. “No tendrá la ventana, el piso que elegimos con tanto cuidado”. Y completó: “Quisiera que mi vida estuviera como antes del 5 de noviembre. No hay indemnización que pague el vuelco de mi historia”.

Últimamente, los antiguos vecinos de Bento empiezan a ser víctimas de prejuicio. “Somos como refugiados. O nos tienen lástima, o nos tienen odio”, dijo Santos. A raíz de la paralización de Samarco, que afecta la economía local y aumenta el desempleo, muchos ciudadanos de Mariana achacan la crisis a los recién llegados. El alcalde Duarte Júnior reconoce que en efecto hay prejuicio, sobre todo porque a los desplazados Samarco les provee una tarjeta de alimentación y una asignación en dinero. Los desempleados, en cambio, tienen que arreglársela por su cuenta. Duarte Júnior, que asumió la alcaldía en junio de 2015, después que se destituyó al titular anterior, por corrupción, dijo que sin recaudar los impuestos de Samarco, las cuentas del municipio están en rojo.

Una mañana de abril, en el Centro de Convenciones de Mariana, el agricultor Reinaldo Caetano, junto con dos centenas de vecinos, esperaba el cheque que el ayuntamiento distribuía a las víctimas de la catástrofe. El dinero era de donativos enviados desde muchas partes de Brasil. Caetano jugaba con su hijo Iago en un rincón, esperando su turno. Contó que se había separado de su mujer, Jessica, luego de haberse mudado a la ciudad. “Volvió a drogarse. Un día la vi llegar a casa toda meada”, dijo sin tapujos. Él mismo no anda muy bien, reconoció. Por las noches no puede dormir. Siente una “congoja sin fin”. Se pasa las madrugadas en la parada de taxis, charlando con los taxistas.

Por medidas de seguridad, el acceso a Bento Rodrigues ahora es restringido. Saqueadores entraban en el pueblo para robar lo que aún se podía aprovechar. Tejas, marcos de ventanas y puertas. En Paracatu de Baixo, las casas siguen soterradas. Pero también se han robado sus restos.

La estudiante Sandra Carvalho contó que su familia confirmó la muerte de su padre el 24 de noviembre. Encontraron el cuerpo de Daniel Altamiro de Carvalho destrozado en medio del embalse. Carvalho, que durante veinticinco años había trabajado en Vale y había sido despedido a causa de la crisis en el sector de minería, se había alegrado mucho cuando, en agosto, lo contrataron en Integral. Menos de tres meses después, estaba muerto. En enero, sus familiares vivirían una experiencia siniestra: recibieron de la empresa unos trozos del cuerpo, restos a los que deberían dar sepultura.

Los cuerpos de los otros trece trabajadores también fueron retirados del lodo, casi todos desmembrados. Son sus nombres, según el orden en que los encontraron: Waldemir Aparecido Leandro, Samuel Vieira Albino, Sileno Narkievicius de Lima, Marcos Roberto Xavier, Edinaldo Oliveira de Assis, Marcos Aurélio Pereira de Moura, Claudemir Elias dos Santos, Pedro Paulino Lopes, Mateus Márcio Fernandes, Vando Maurílio dos Santos, Cláudio Fiuza da Silva, Aílton Martins dos Santos y Edmirson José Pessoa.

En Valadares, Sandro Heringer me llevó a orillas del río. Desde el accidente, el remero se involucró en un movimiento para no dejar que la tragedia ambiental quede indemne. En el caserío de pescadores, cerca del río, nubes de mosquitos atacan al que se acerque de los márgenes. Llegaron con el lodo. La mayoría depende ahora de las tarjetas de auxilio de Samarco. Ocurrió la multiplicación no de panes y peces, sino de pescadores, que proliferaron con la noticia de que el gremio sería indemnizado. Muchos de los que reciben la tarjeta jamás tocaron un anzuelo, dijo Heringer. Valadares también sufre con un brote de dengue. Por miedo de la falta de agua, los vecinos se excedieron en almacenarla. Hoy, tanques de agua, estanques, barriles se convirtieron en larvarios del mosquito transmisor.

En el SAAE, el químico Pacini me explicó que durante el período de sequía el lodo grosero se había decantado en el lecho del río, y por eso ahora las máquinas debían limpiarse más a menudo. A los pocos días que habíamos conversado, sus dos superiores, el director general del SAAE, Omir Quintino Soares, y su adjunto, Vilmar Dias Júnior, fueron detenidos por la Policía Federal durante la Operación Mar de Lodo, que investiga el desvío de recursos que el gobierno federal había enviado a Valadares en 2013 para ayudar a las víctimas de una inundación. Se les acusa de haberse quedado con el dinero de las obras de recuperación de la ciudad.

En Colatina, el fotógrafo Negrelli sigue tratando de llamar la atención hacia la destrucción ambiental. No se le pasó el resquemor hacia los pescadores: dejó de hablarles. Está en campaña para que Samarco, Vale y BHP sean presionadas a actuar con más rapidez.

En Regência, el líder comunitario Carlos Sangália me acompañó hasta la playa. El mar sigue siendo una inmensa mancha colorada. En el camino hacia la villa, señaló los albergues cerrados. “Mira eso. Se acabó todo. Ni siquiera sabemos qué va a pasar con las tortugas”.

En Resplendor, dos líderes comunitarios de la reserva de la tribu krenak, Giovani e Itamar Krenak, hablaron sobre las consecuencias del accidente para su pueblo. “Ya no podemos plantar porque no tenemos agua para el riego. No podemos hacer nuestros rituales en el río y nuestros niños no pueden nadar. ¿Ya vio a un indio que no sepa nadar?”, se quejó Giovani. “Lo peor que podía pasarnos fue lo de la destitución de la presidenta. Nadie ni se entera del río Doce”.

Dejanira Krenak, la anciana de la aldea, me dice que me asome al río. “Es todo silencio. No hay más vida ahí. Ni un pescado brincando en el agua”, declara. Un camión cisterna atraviesa la aldea. El conductor hace señas. Cuando el vehículo se detiene, los niños corren para darse un manguerazo.

[1]La primera parte de este reportaje está inspirada en Hiroshima, de John Hersey.