Por Carlos Dada

Aquí murió un río. Queda solo su carcasa. Un cauce seco. Un lecho polvoriento, con enormes rocas y piedras de todos los tamaños, donde otrora nadaban peces. Su cadalso está unos metros arriba, entre las montañas del Jilguero: un embalse de cemento donde van a morir las aguas del río Zapotal y todo lo que las habitaba. Corona el embalse una gran manta plástica en la que aún es reconocible el rostro de la diputada Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso; presidenta del Partido Nacional que busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y esposa del propietario de esta represa que lleva su nombre: Aurora 1. Ante el retrato sonriente de la congresista se muere El Zapotal. A partir de aquí, el agua corre entubada durante algunos kilómetros para terminar más abajo en unas turbinas.

![Pancarta sobre el embalse de la hidroeléctrica Aurora I. Foto: Fred Ramos]()

Pancarta sobre el embalse de la hidroeléctrica Aurora I. Foto: Fred Ramos

Caminamos por lo que alguna vez fue río abajo con Magdaleno Aguilar, un recio lenca de 61 años que pescó aquí toda su vida; que se bañó aquí toda su vida. A pesar de que la ley exige a las hidroeléctricas dejar parte del caudal del río para preservar los ecosistemas, aquí ya no hay agua. Este es un cauce árido en plena temporada lluviosa, salvo por una charca formada por la caída de una raquítica cascada que desliza por una de las laderas de la montaña del Jilguero. “Ya ve -dice Magdaleno Aguilar-: Ya no hay río. Ya no hay peces. Ya no hay nada”.

Este río se secó por decreto. Con licencias del ministerio de Medio Ambiente de la administración de facto de Roberto Micheletti, otorgadas sin que se llevaran a cabo consultas ni estudios previstos por la ley. Con permisos de construcción aprobados por la alcaldía de San José sin la consulta popular a la que obligan la ley hondureña y los convenios internacionales. Con un contrato en el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se comprometió a comprar durante el siguiente medio siglo la energía producida por Aurora 1. A pesar de que tanto la diputada como su esposo han dicho que el proyecto fue aprobado durante la administración del depuesto Manuel Zelaya, los documentos oficiales revelan que el contrato se realizó en junio de 2010, un año después del golpe de Estado y cuando Gladis Aurora López ya era diputada nacional, a pesar de que la ley prohíbe la firma de contratos estatales con funcionarios públicos.

El Zapotal se encuentra en una reserva natural protegida, en el departamento hondureño de La Paz, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador. Aquí es territorio lenca. Pero ni siquiera una reserva protegida impidió que Inversiones Aurora, la empresa de la prominente familia nacionalista hondureña, obtuviera autorización para construir la hidroeléctrica.

Poco después de recibir los permisos, en 2010, Arnold Castro, el propietario de Inversiones La Aurora y esposo de la diputada López, firmó un acuerdo con representantes de los patronatos de cinco comunidades del municipio de San José La Paz en el que se listan las obras que cada patronato solicitaba a cambio de apoyar la construcción de la represa. Leer esa lista ayuda a dimensionar la pobreza de estas comunidades: repello de la escuela o la iglesia, apertura de caminos, asignación de un vehículo para evacuar enfermos en caso de emergencia, mejoramiento del centro de salud, electrificación de la comunidad etc. Hay otras, como redes para las porterías de la cancha de fútbol y la construcción de una ermita. A cambio, los representantes de los patronatos autorizaron a Inversiones La Aurora el uso de los recursos naturales de sus comunidades para producción hidroeléctrica. Por los próximos 50 años.

El acuerdo se hizo a espaldas de los pobladores, pero eso bastó a Aurora para no llevar a cabo las consultas que la ley le exigía. Cuando le demandaron la consulta, la diputada organizó un mitin con simpatizantes del Partido Nacional y recolectó firmas. Asunto arreglado. En seguida mataron al río. Aurora ni siquiera cumplió con las míseras promesas que hizo a los representantes de los patronatos. Los caminos que llevan a la presa son los mismos senderos maltrechos que abrió, hace muchos años, una organización local de pequeños productores de café. No hay vehículo para evacuar a los enfermos en esa zona de difícil acceso. Nada. Solo la presa.

En Honduras este tipo de proyectos está viviendo su boom desde el golpe de Estado de junio de 2009. “El golpe se convirtió en una piñata”, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de la Radio Progreso, una estación reconocida como lugar de encuentro y plataforma de movimientos populares y denuncias de violaciones a derechos humanos. “Todo quedó sin asidero. Las multinacionales se aliaron con los capitales locales y con los políticos. En los primeros meses se desató una ola de decretos para concesiones”.

El gobierno de Micheletti derogó decretos previos que prohibían explotación de recursos hídricos en zonas protegidas; a partir de entonces comenzó una masiva privatización de ríos y concesión de represas. En un año se concesionaron 40 nuevos proyectos, entre ellos las Auroras.

Desde aquel golpe de Estado de 2009, las sucesivas administraciones de Micheletti, Lobo y Hernández han otorgado 111 concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Aprobaron también una ley de incentivos que otorga exenciones fiscales a quienes desarrollen estos proyectos. Algunas de las familias más poderosas de Honduras crearon empresas “verdes” para desarrollar proyectos hidrológicos en medio de comunidades extremadamente pobres. El Estado compra la mayoría de la producción energética.

Se otorgaron además centenares de concesiones mineras; de carreteras, de administración de reservas naturales y, a partir del próximo año, de administración privada de comunidades enteras en las llamadas ciudades modelo.

En el noroccidente, el gobierno hondureño ha iniciado la concesión de carreteras estatales a empresas privadas, y el experimento es tan agresivo que hoy no es posible salir de la ciudad de El Progreso, antigua capital de la industria bananera, si no es pasando por una caseta de peaje. Desde San Pedro Sula, la única manera de evadir la primera de cuatro casetas para llegar a Tegucigalpa es atravesando el peligroso barrio Rivera Hernández, controlado por pandillas. No hay escape de las otras tres casetas. Esa carretera, la que conecta a las dos ciudades más importantes del país, fue construida con fondos del Milenio -es decir, con fondos de los contribuyentes estadounidenses- y contrapartida del BCIE y el Banco Mundial, pero ha sido concesionada a una empresa privada ecuatoriana para que la mantenga y cobre el peaje.

El seguro social, prácticamente quebrado por un millonario fraude cometido por funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, ha comenzado en algunos hospitales a entregar vales para que los usuarios compren medicamentos en farmacias comerciales. El estado garantiza el negocio a las farmacias privadas.

La minería es probablemente el más rotundo ejemplo de la Honduras concesionada. Según el Equipo Jesuita de Investigación, Reflexión y Comunicación, ERIC, solo en proyectos mineros Honduras ha otorgado 155 concesiones que abarcan la tercera parte del territorio hondureño: 35 mil kilómetros cuadrados; es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.

La ley de Minería, aprobada en 1999, afrontó fuerte resistencia de las organizaciones sociales, que lograron una moratoria a nuevas concesiones hasta 2009, cuando el golpe de Estado puso en el gobierno a la administración que contrajo la fiebre de las concesiones y la heredó a las siguientes.

El gobierno de Roberto Micheletti autorizó a las mineras a explotar todos los recursos hídricos de cada zona de operación concesionada y dejó desarmadas jurídicamente el 90 por ciento de las áreas naturales protegidas. Los siguientes dos gobiernos ampliaron el espectro. El año pasado, Honduras fue sede de un cónclave mundial minero denominado “Honduras está listo para la Minería” que ofreció casi mil nuevos proyectos mineros a inversionistas extranjeros.

A ello se agrega el desplazamiento de campesinos para la utilización de tierras en la agroindustria, que también ha sido fuente mayúscula de conflictos sociales.

Honduras ha delegado el desarrollo de su población más pobre al sector privado. El Estado parece haber capitulado a favor de los empresarios.

![Un grupo de niños se divierten haciendo clavados en el río Las Cañas en Simpinula, La Paz. Actualmente el gobierno de Honduras a otorgado 111 concesiones para proyectos hidroeléctricos. Foto: Frde Ramos]()

Un grupo de niños se divierten haciendo clavados en el río Las Cañas en Simpinula, La Paz. Actualmente el gobierno de Honduras a otorgado 111 concesiones para proyectos hidroeléctricos. Foto: Frde Ramos

***

El lenca Felipe Benítez ha venido a Simpinula, a pocos kilómetros de donde termina la presa de Aurora, a dirigir una ceremonia maya. Viste jeans, una camisa americana de manga larga a cuadros y una gorra para protegerse del sol. Tiene 44 años; la tez curtida por el trabajo agrícola y una sonrisa que no se le va ni cuando habla de los proyectos hidroeléctricos que él ve como amenaza para su etnia.

Yo he venido tras él porque hoy, 21 de agosto de 2016, se celebra aquí un guancasco: una fiesta lenca en la que usualmente dos comunidades se encuentran para reafirmar su amistad y armonía, en las que suele haber bailes tradicionales. Pero el de hoy no es un guancasco usual. Representantes de varias comunidades lencas de La Paz han hecho el viaje a Simpinula por un tortuoso camino de tierra, cuesta abajo, para participar, dicen ellos, de un día histórico.

Simpinula es un pequeño valle, de difícil acceso, escondido entre cerros y altas montañas. La entrada, y centro de la vida comunal, es una enorme y maltrecha cancha de futbol con parches de grama cuyas porterías son apenas marcos oxidados, sin red, que también sirve de estacionamiento para camionetas y microbuses en los que llegaron decenas de peregrinos. Cuando hay partido, si alguien lanza el balón fuera habrá que irlo a rescatar a los maizales de algún vecino. Justo frente a la cancha está el cerro en el que tendrá lugar elguancasco.

Ha llovido esta mañana y las nubes mantienen ese color gris plomizo que lucen cuando están a punto de reventar y liberar un largo diluvio tropical, como han hecho todos los días durante las últimas dos semanas. Le digo esto a Felipe Benítez a manera de advertencia. Él mira al cielo, se sonríe y me responde que no. Que no caerá agua hasta entrada la tarde. Pronto saldrá el sol.

Los lencas se han reunido hoy en una pequeña planicie que corona el cerro frente a la cancha de futbol. Las mujeres abrieron tres agujeros cúbicos en la tierra en los que han encendido leña a manera de fogón y en grandes cazos preparan atol salado, elotes y un guisado de carne con yuca. En una comunidad pobre, este lujo indica la estatura de la fiesta.

Han preparado con esmero una pequeña alfombra ceremonial compuesta por aserrín y rodeada de hoja de aguja de pino. Al centro colocaron una vasija de barro; una estatuilla maya de las que venden en Copán a los turistas y una botella de plástico con dos litros de chicha para agradecer a la tierra por los cultivos. En los cuatro puntos cardinales, granos dispuestos según la tradición maya: al norte maíz blanco; al sur maíz amarillo; al este frijol rojo y al oeste negro. La alfombra está rodeada por un círculo de hierbas verdes y frutas y flores y candelas de los mismos colores de los granos, simbolizando la purificación, la fertilidad, el sol y la muerte. Una cruz cósmica. Una ofrenda a la madre tierra, la buena madre, que les ha dado el maíz y el frijol. Que les ha dado los ríos y las montañas.

Benítez encabeza una organización llamada Milpah (Movimiento de Indígenas Lencas de La Paz, Honduras) que se ha plantado en resistencia contra proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Inversiones La Aurora tiene los permisos para construir otra represa, llamada Aurora 2, arriba en Santa Elena, donde vive el Felipe Benítez. El gobierno hondureño no vio ningún impedimento para aprobar la concesión a pesar de que se encuentra, también, en una reserva natural protegida. Benítez y otros lencas sí vieron el problema: una empresa privada quiere apropiarse de sus ríos.

Hace algunos meses, organizaciones lencas como Milpah se tomaron la carretera impidiendo que la empresa ingresara tractores y maquinaria para la construcción de Aurora 2. Mientras resisten in situ, buscan soluciones definitivas. Su misión parece titánica, habida cuenta del poder político de los propietarios de Aurora. La ceremonia de esta mañana en Simpinula es parte de su estrategia. Eso explica la presencia de periodistas de varios medios de comunicación locales, entre ellos radios comunitarias, y algunos académicos, invitados por Milpah para registrar la ceremonia.

Un hombre sopla un caracol hacia el cielo, lo que anuncia el inicio de los oficios. Felipe Benítez toma un micrófono y explica la cruz cósmica maya: “Aquí tenemos la comida que nos quiere quitar Monsanto…”. Lee después un comunicado firmado por los líderes lencas presentes: “Este cerro será llamado, a partir de hoy, Guastes Tupayca”. Como casi ninguno de los lencas habla lenca, Benítez traduce: “El Cerro de Nuestro Señor”. A partir de hoy, pues, este cerro será un centro ceremonial. Los habitantes de Simpinula se comprometen a cuidarlo, a mantener la cruz cósmica en orden y fuera del alcance de los perros callejeros que en el campo, donde no hay calles, se llaman aguacateros.

Invoca al espíritu de Lempira y al de la nueva mártir del movimiento indigenista y ambientalista hondureño: “Berta Cáceres. Que su espíritu nos guíe en nuestra lucha para proteger a Maika Durra, la Madre Tierra”. Berta Cáceres, la líder ambientalista que dedicó los últimos años de su vida a resistir contra estos proyectos, asesinada hace seis meses y hoy colocada en el martirologio lenca junto a Lempira, el jefe que resistió a la colonización española hasta que un arcabús ibérico le partió el pecho. Por el pecho, también, penetró una de las tres balas que terminaron con la vida de Cáceres cinco siglos después.

***

Poco antes de la medianoche del pasado 2 de marzo, tres hombres llegaron a la ciudad de La Esperanza, forzaron la puerta de la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. El mexicano Gustavo Castro, quien se hospedaba en la casa, recibió algunas heridas de bala. Pero sobrevivió.

Dice Felipe Benítez que habló con ella el día anterior al crimen. “Queríamos hacer un frente común de varias organizaciones indígenas”. El gran desafío que enfrentan hoy estas organizaciones es sobrevivir a la muerte de la más visible de entre ellos.

Cáceres era la activista hondureña más reconocida en el mundo, sobre todo tras haber ganado, algunos meses antes, el premio Goldman, conocido como el Nobel verde. Su asesinato puso en las portadas de los periódicos internacionales el conflicto entre comunidades indígenas y empresas beneficiarias de la fiebre hondureña por concesionarlo todo. Y también los riesgos para los ambientalistas y defensores de tierras en Honduras. Berta Cáceres murió la víspera de cumplir 45 años de edad.

Hija de una lideresa lenca, inició su actividad política en la guerra civil salvadoreña, a los 16 años. Siguiendo a su novio, el activista hondureño Salvador Zúñiga, cruzó la frontera entrando por Cabañas. Ambos se incorporaron al FMLN en 1988. “Estuvimos organizados con la Resistencia Nacional”, aclara Zúñiga. “No solo del lado salvadoreño. Apoyamos en otros momentos en la parte logística en Honduras, en Nicaragua también. Para la ofensiva del 89 estuvimos en Soyapango”.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, ambos regresaron a Honduras a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. “La experiencia revolucionaria nos ayudó a organizar a las comunidades, a plantearnos la estrategia pero en tiempos de paz”, recuerda Zúñiga, el primer coordinador de la organización. Mientras Centroamérica intentaba pasar página a los años de las revoluciones y las dictaduras, las banderas del COPINH ya estaban en una nueva lucha: la defensa medioambiental y la reivindicación de la identidad indígena.

El divorcio con Zúñiga terminó también con la sociedad y ella quedó sola al frente del COPINH. Demostró ser hábil para la organización y apta para el liderazgo. Ya había probado ser incombustible y visitaba con frecuencia lugares de muy difícil acceso, lo que ayudó a mitificar su omnipresencia.

Algunas personas a las que Berta fue conociendo en el camino la recuerdan especialmente insistente en el devocional respeto a la naturaleza, heredado de la cosmovisión lenca; y en la recuperación de la dignidad y el orgullo indígena. Pero lo hacía con la estrategia aprendida de los movimientos revolucionarios: participaba en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional, intercambiaba experiencias con otros movimientos en toda América Latina.

Frenó la labor de algunos aserraderos, una de las grandes industrias extractivas de Honduras y origen de violencia en todo el país. Marchó con otros activistas a Tegucigalpa para protestar contra las concesiones (en una de ellas tiraron abajo una estatua en honor a Cristóbal Colón y en su lugar colocaron una de Lempira). Creó talleres para hombres y mujeres lencas. El COPINH se convirtió en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2010, poco después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto de Roberto Micheletti otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque, que sirve de frontera a los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, zonas lencas también.

DESA es una empresa privada copropiedad de José Eduardo Atala y sus hermanos Pedro y Jacobo. El grupo familiar, llamado Jacaranda, importa y distribuye equipos de maquinaria y construcción, representa a la marca John Deere en Honduras y tiene inversiones en bienes raíces y energía. Los hermanos Atala son además propietarios del Club de Futbol Motagua.

Su proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, llamado Agua Zarca, obtuvo un financiamiento de $45 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. Agua Zarca es un proyecto a filo de agua que, a diferencia de las Auroras, sí contempla mantener el caudal ecológico; tiene proyectado producir 21 megawatts en el Gualcarque. Por eso calificó como proyecto de energía limpia para los donantes internacionales. En los albores del proyecto, el gigante chino de construcciones de presas, Sinohydro, fue subcontratado para la construcción.

Agua Zarca instaló su campamento original en Río Blanco, Intibucá, en la ribera oriental del río Gualcarque. Pero el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a Sinohydro. DESA tuvo que instalarse al otro lado del río, en el municipio de San Francisco Ojuera, Santa Bárbara, donde se encuentra ahora.

Tras la salida de los chinos, DESA contrató para la construcción del proyecto a la empresa Copreca, la misma acusada en El Salvador por fraude contra el Estado por $12 millones de dólares tras el fiasco en la construcción del Boulevard Diego de Holguín (Hoy llamado Monseñor Romero). Copreca, cuyo propietario Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de estafa, peculado y falsedad ideológica, está a cargo de la construcción de otras hidroeléctricas en Honduras.

Pero la presa de Agua Zarca no ha podido construirse a pesar de la inversión que DESA ha realizado ya para iniciar el proyecto (apertura de calles; contratación de ingenieros; instalaciones eléctricas; materiales de construcción; trabajadores sociales; agentes de seguridad privada; etc…), debido a la protesta de las comunidades que se oponen al proyecto. Berta Cáceres encabezó la resistencia contra Agua Zarca.

Hace tres años, Cáceres comenzó a recibir amenazas, de las que responsabilizó a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. El jefe de seguridad de la empresa era un militar retirado, Douglas Bustillo.

El Presidente de DESA, David Castillo Mejía, es también un militar. Se graduó de West Point y fue sancionado en noviembre de 2009 por el Tribunal de Cuentas hondureño, por estar recibiendo doble salario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y de las Fuerzas Armadas, donde fungía como subteniente de inteligencia militar. El Tribunal le obligó a devolver los sueldos. Lo encontró además culpable de vender equipos sobrevalorados a la Fuerza Armada, desde una empresa de su propiedad.

![elfaro-2]()

Debido a las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres. A pesar de las amenazas, el COPINH mantuvo la resistencia. A pesar de las medidas cautelares, Berta Cáceres fue asesinada.

El crimen causó tal indignación internacional que se convirtió en el principal problema político del gobierno de Juan Orlando Hernández. En las semanas posteriores, las autoridades hondureñas llevaron a cabo cinco capturas: Los gemelos sicarios Edilson y Emilson Duarte, presuntamente contratados para perpetrar el crimen; como cómplices continúan detenidos el ex jefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, a quien Cáceres había denunciado, además, por acoso; el Ingeniero Sergio Rodríguez, a cargo de las obras de construcción de DESA; y Mariano Díaz Chávez, un militar activo al momento del crimen. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Elvin Rápalo Orellana, el presunto tercer hombre en participar en el asesinato. Hay un prófugo, Henry Hernández, de quien las autoridades suponen que era el conductor, que esperó en el vehículo mientras los asesinos disparaban contra Cáceres y Castro.

Los investigadores armaron el caso a partir de los registros de llamadas telefónicas de los acusados, en los que habrían determinado no solo la ruta y las horas en que los asesinos entraron y salieron de La Esperanza, sino también una intensa comunicación entre ellos y el exjefe de seguridad de DESA; cuando la policía allanó la casa de los gemelos Duarte, encontró el arma con que se cometió el crimen. Posteriormente el Ministerio Público reveló que los gemelos sicarios habían confesado su participación y, según reportes de la prensa hondureña, dijeron haber sido contratados por Sergio Rodríguez, el ingeniero empleado de DESA.

Con las capturas, el gobierno alivió la presión. Y no hay ninguna novedad sobre la autoría intelectual ni ninguna línea de investigación para determinar la naturaleza de la participación de militares en el crimen. En junio pasado, un soldado hondureño dijo al periódico inglés The Guardian que había desertado después de recibir una lista de activistas a los que su unidad debía asesinar, entre los que se encontraba Berta Cáceres. El ejército desmintió estas declaraciones.

Ni el Copinh ni DESA están satisfechos con las investigaciones. “No tiene ningún sentido que responsabilicen al ingeniero Rodríguez o a DESA”, dice José Eduardo Atala, el principal accionista de la empresa. “Nadie se vuelve matón de la noche a la mañana. El ingeniero Rodríguez es un hombre de familia”. Atala asegura que desde que cambiaron el proyecto de Río Blanco a Ojuera habían estado trabajando sin problemas. “Llevábamos quince meses de trabajo ininterrumpido. Habíamos entrado en un diálogo con la señora Cáceres. No tiene ninguna lógica. Hoy tenemos parado un proyecto de $45 millones de dólares que ya iba caminando. Dígame usted si tiene sentido la tesis del Ministerio Público”.

Víctor Fernández, abogado, amigo y asesor legal de Berta Cáceres durante muchos años, es quien representa a la víctima en el juicio. Fernández cree que el caso fue mal armado, porque las investigaciones se basaron en llamadas telefónicas –y ni siquiera se conoce el contenido de esas llamadas- y no en personas. No ve ningún avance en la determinación de la autoría intelectual del crimen ni voluntad del ministerio público. “El caso sigue igual que en mayo, cuando fueron las audiencias iniciales.

Las sospechas sobre el accionar del Ministerio Público se deben también a su historial en un país con altísimos índices de corrupción y de impunidad. “Es el mismo Ministerio Público que en 2013 y 2014 la acusó de portación de armas, usurpación, coacción y daños continuados. Es la misma fiscalía la que llevaba el juicio contra Berta. ¿Cómo podemos confiar en el coyote para que cuide las gallinas?” reclama Tomás Gómez Membreño, quien asumió la coordinación interina del Copinh tras la muerte de Cáceres. Pide que sea la CIDH la que investigue el crimen, habida cuenta de que “en el asesinato han participado el poder económico, el político y el militar”.

Atala también quiere una investigación independiente. Dice haber contratado ya a una empresa internacional para que haga una investigación a fondo. “Mientras no se solucione el asesinato de Berta Cáceres no vendrán a Honduras más fondos internacionales para hidroeléctricas. Es en el interés del país resolver esto”.

***

![Ramón Rivera trabaja para la empresa DESA como enlace con la comunidad San Francisco Ojuera. Rivera asegura que las hidroeléctricas llevan desarrollo a las comunidades. Foto: Fred Ramos]()

Ramón Rivera trabaja para la empresa DESA como enlace con la comunidad San Francisco Ojuera. Rivera asegura que las hidroeléctricas llevan desarrollo a las comunidades. Foto: Fred Ramos

A San Francisco de Ojuera, el municipio que alberga hoy el proyecto de Agua Zarca, se llega tomando el desvío a Santa Bárbara y posteriormente decenas de kilómetros de caminos de piedra y tierra que se internan en las montañas. La plaza central lleva el nombre del actual alcalde, Raúl Pineda, que la pintó y remodeló. Berta Cáceres lo denunció por amenazas y por asociarse con policías, militares y guardias de seguridad privados para reprimir a manifestantes contra la represa. Desde el asesinato de la activista, ni el alcalde ni el vicealcalde quieren hablar sobre la presa. Dicen que no quieren más problemas. El vicealcalde ofrece, a cambio, guiarnos hasta la casa de Ramón Rivera, empleado de DESA a cargo de las relaciones con la comunidad y quien lleva, desde el encarcelamiento del ingeniero Sergio Rodríguez, la oficina de DESA en el pueblo.

Rivera es un hombre delgado, con el cabello entrecano que delata su edad mediana a pesar de su mirada juvenil. Tiene 40 años. Pulseras textiles en la muñeca, lentes y un habla más sofisticada que la de los habitantes locales le hacen parecer un profesor universitario de cualquier ciudad centroamericana. Sabe escuchar y cuando habla habla con una voz serena que fluye con argumentos, aspirando a convencer. En su escritorio hay una maqueta del proyecto de Agua Zarca y varias actas con cientos de firmas de habitantes de la zona que piden la reanudación de la construcción de la represa. El contraataque de DESA, pues, corre a cargo de este señor.

A pesar de su apariencia urbana, Ramón Rivera nació en esta zona rural aislada del mundo. Siendo aún niño se mudó con su familia a Las Vegas, un pueblo minero a orillas del lago Yojoa. Su padre trabajaba en la mina de El Mochito (propiedad de mineras internacionales desde su apertura, en 1948), que extrae zinc, plomo y plata. Esa experiencia temprana parece haber marcado su visión del progreso: “La mina nos dio una mejor casa, con piso y luz eléctrica. Una mejor escuela. Una mejor comida. La mina nos dio una mejor vida. Allí aprendí de desarrollo”.

Años después obtuvo una beca y se mudó a La Habana para estudiar medicina. Allí vivió cuatro años. No terminó la carrera, pero cree que la revolución cubana le enseñó algo más importante: “que todos tienen derecho a una vida digna. Que todos tienen la obligación de ayudar a que el prójimo esté mejor”. Se define como un revolucionario ambientalista y dice que por ello su relación con el proyecto de Agua Zarca es congruente: “Producir electricidad no es delito en ninguna legislatura. Este proyecto es de energía limpia; ha creado trabajos, ha abierto calles, traerá una clínica y una escuela. ¿Por qué se oponen los copines? ¡Si esto es lo que todos queremos… desarrollo!”.

Le pregunto si abrir una calle, poner una escuela y un centro de salud no son obligaciones básicas del Estado. “Sí. También es cierto que el Estado nunca ha cumplido ni está en capacidad de cumplir con su obligación de abrir estas calles y poner clínicas y dar educación y salud a todos los hondureños. ¿Pero por qué nos vamos a oponer a que una empresa privada nos traiga estos beneficios?” Rivera no es el único que piensa así. A este lado del río, son muchos los campesinos, los lencas, que están a favor del proyecto de Agua Zarca. Y Ramón Rivera los está organizando. Convive con las comunidades que están a favor y a todos les habla de medio ambiente. Las hidroeléctricas, dice, son el equilibrio perfecto entre desarrollo y medio ambiente.

Una vez que la hidroeléctrica sea terminada y comience a funcionar, DESA deberá trasladar a las comunidades el dos por ciento de la facturación por venta de energía. Pero por ahora el proyecto está en pausa, porque las entidades financieras internacionales suspendieron los desembolsos desde el asesinato de Berta Cáceres.

La semana pasada, el Banco Holandés de Desarrollo, uno de los donantes, publicó un reporte de situación en el área , realizado por una misión internacional independiente. El reporte es crítico con el proceso de instalación del proyecto y su efecto en las comunidades; sobre todo porque no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada como obliga el convenio 169 de la OIT.

Atala explica las razones: “El país es signatario de ese convenio pero nunca hizo un reglamento. Es el Estado el que está obligado a llevar a cabo esas consultas, no las empresas. Pero el Estado se ha deslindado de esa responsabilidad y nos pide a nosotros que hagamos las consultas, sin un reglamento que determine siquiera cómo se hacen”.

El entonces viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Laínez, enfrenta un juicio por otorgar esos permisos de manera ilegal no solo a Agua Zarca, sino a otras concesiones hidroeléctricas, entre ellas Aurora 2. El funcionario enfrenta un juicio; las empresas no están siendo investigadas por beneficiarse de la corrupción.

El informe del FMO coincide con muchas de las observaciones de Ramón Rivera sobre las posibilidades de desarrollo que el proyecto abre para las comunidades de la zona.

Rivera se ofrece a guiarnos hasta la represa por decenas de kilómetros de calle rural que DESA abrió para llegar hasta el Gualcarque. Vamos en un vehículo doble tracción hacia el lugar donde la empresa inició el desvío del río; hacemos paradas en el camino para subir a algunos campesinos que van de un caserío a otro. Todos saludan a Rivera con estima y se quejan del COPINH. Dicen que la organización de Berta Cáceres les ha quitado el trabajo; los acusan de ser violentos. Los responsabilizan de que ahora la calle esté en mal estado; de que no tengan más los servicios de DESA para sacar a los enfermos hasta una clínica en caso de emergencia. Acusan al COPINH, en resumidas cuentas, de condenarlos al subdesarrollo. De dividir a la comunidad. De negarles la posibilidad de optar a una vida como la que la mina de El Mochito le brindó a Ramón Rivera.

Paramos allí donde ha iniciado el desvío del río. Las palas de la compañía abrieron un canal y acumularon la tierra extraída en un macizo al centro del cauce original del Gualcarque. Así se divide un río: uno de los brazos seguirá corriendo por su cauce natural mientras el otro será guiado por un nuevo sendero hasta donde la empresa ha decidido construir el embalse, donde el agua se irá acumulando a la espera de que alguien abra las compuertas para dejarla correr entubada, por cinco kilómetros, hasta que desde un montículo y de manera natural aumente la aceleración y caiga en picada, con fuerza, hasta unas turbinas que producirán los 21 megawatts proyectados; y esa agua se volverá a unir con el caudal. Así se ha planificado el desvío del Gualcarque, pero hasta ahora solo está el pequeño macizo de tierra al centro que bifurca el caudal, que se vuelve a unir en su otro extremo porque lo demás no ha podido ser construido.

![Construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá. Aquí se pretende construir uno de los tres túneles por el cual se transportará parte del caudal hasta la casa de máquinas. Foto: Fred Ramos]()

Construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá. Aquí se pretende construir uno de los tres túneles por el cual se transportará parte del caudal hasta la casa de máquinas. Foto: Fred Ramos

A pocos metros hay un puente colgante, construido también por DESA, que une a las dos riberas. Al cruzarlo se llega a la comunidad de Valle de Ángeles, en el departamento de Intibucá. Es uno de los cinco caseríos de Río Blanco y el más próximo al Gualcarque. Aquí, justo a la orilla del río, vive Lucila Mejía, una señora a la que los años han dado una voz ronca y contundente. Habla con un don de mando que contrasta con la voz suave de Rivera. “Con el proyecto no tenemos problemas. Nuestros problemas son con los copines. Ellos nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a matar”. Le pregunto cómo y cuándo le han dicho eso. “Directamente no. Pero todo mundo lo sabe. Nos dicen que andemos con cuidado porque los copines nos quieren matar”.

¿Cómo es que un proyecto de energía limpia se convirtió en un conflicto entre comunidades pobres? Lucila apunta el dedo acusador hacia la montaña a sus espaldas, allí donde está el caserío de La Tejera, foco de la resistencia contra la presa. “Ellos están peleando por el río. Pero no es de ellos. Es cierto, es un pleito entre comunidades. Pero ellos pelean por destruir. El río nunca se va a acabar y este proyecto nos trae beneficios. Ya ve usted, dicen que el rico vive del pobre. Pero el pobre también vive del rico. Los copines no quieren que nos den estos beneficios”.

Atrás de ella están dos de sus hijos. Son altos y musculosos. Ambos parecen rondar los 30 años. Uno de ellos cuenta que, hace algunas semanas, los vecinos alertaron que todas las tardes, a tiro de vista de aquí, doscopines se sentaban para registrar los movimientos de estos caseríos. Preocupados por un eventual ataque, uno de los hijos de Lucila decidió ir a confrontarlos. Lucila se quedó angustiada, pensando que podían matarle a su hijo. Él me cuenta la experiencia: “Llegué y no había nadie. Y nunca más volvieron”, me dice él. Le pregunto cómo sabe que alguna vez vinieron. “Eso decían. Pero nunca los vi”. El conflicto en Agua Zarca se ha llenado de fantasmas.

Hay dos elementos que parecen comunes a todos los proyectos de industrias extractivas: la división local de las comunidades a través de promesas de beneficios para quienes estén a favor; y los rumores que se esparcen como bolas de nieve, agravando las divisiones. El conflicto visto desde afuera del bosque parece ser entre corporaciones y comunidades pobres; pero al internarse entre los árboles se parece más a uno de pobres contra pobres.

![Lucila Mejía, de 75 años, vive a unos 500 metros del río Gualcarque. Ella, como otros pobladores de San Francisco de Ojuera, consideran que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es una apuesta al desarrollo. Foto: Fred Ramos]()

Lucila Mejía, de 75 años, vive a unos 500 metros del río Gualcarque. Ella, como otros pobladores de San Francisco de Ojuera, consideran que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es una apuesta al desarrollo. Foto: Fred Ramos

Víctor Fernández, el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres, cree que lo que ha pasado desde el golpe de Estado es un plan para que los grupos de poder se hagan del control estratégico de los recursos naturales de los hondureños. “Estas empresas, que ofrecen hacer inversión social en las comunidades, están traficando con la dignidad de las personas”.

El reporte de misión del FMO recomienda que sigan los desembolsos al proyecto de Agua Zarca de DESA, porque, concluye, no hay ningún proyecto alternativo de desarrollo para las comunidades que viven alrededor del Gualcarque. En otras palabras, el gobierno hondureño no tiene ningún plan para propiciar el desarrollo de las comunidades más abandonadas, salvo delegarlo en empresas privadas que no tienen un interés social, sino de negocios.

El Estado, dice el mismo reporte, ni siquiera fue capaz de mediar cuando inició el conflicto en la zona. Por el contrario, actuó como históricamente ha actuado: envió soldados y policías. Y allí estalló todo.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas y defensores ambientalistas. Según la organización Global Witness, desde el golpe de Estado, 118 de ellos han sido asesinados. Ninguno tan visible, ninguno tan reconocido, ninguno tan claro, ninguno tan sonoro como el de Berta Cáceres.

***

Muchas veces pasó Berta Cáceres por estos senderos de barro que conducen a La Tejera. Muchas pasaron los equipos de DESA que también ampliaron estos caminos; y los ingenieros chinos de Sinohydro que pretendían construir la represa; y los supervisores financieros; y las camionetas con materiales para instalar el campamento de los chinos a la vera del río Gualcarque. Desde entonces ha habido varios muertos. Incluso antes de que los chinos pasaran de regreso con sus cosas y abandonaran el proyecto.

Alan García tenía 16 años, en julio de 2013, cuando se encaminó con otros pobladores hacia el campamento de DESA para protestar contra el proyecto. Iba con su papá, Tomás, un líder local. Al llegar a las puertas del campamento, los manifestantes se toparon con soldados del ejército hondureño que custodiaban a los ingenieros chinos. Las versiones varían, pero no las armas: Entre quienes participaban en la protesta había ancianos, mujeres, niños desarmados; y algunos hombres con machetes. Las únicas armas de fuego a la vista, aquel día, estaban en manos de soldados y vigilantes privados. Uno de los soldados disparó contra Tomás García y lo mató. Alan, viendo cómo su padre caía, se lanzó a ayudarlo. Recibió otros dos balazos que lo dejaron inconsciente. Fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir.

Hoy, con 19 años y huérfano, es un muchacho que habla poco. Es menudo y aparenta tener aún la edad que tenía cuando fue herido. Se levanta la camisa y nos muestra las cicatrices de aquella jornada infausta en que perdió a su padre. Una adelante que ocupa medio torso. Otra atrás… Un cráter en la parte superior de la espalda. “El pleito fue porque ellos se metieron en nuestras tierras. En nuestros frijolares. Metieron tractores. No nos preguntaron nada. No aceptaron ningún diálogo”, dice. “Solo dispararon”.

Horas después de la muerte de Tomás García, un niño llamado Christian Madrid, de 14 años, fue asesinado mientras cultivaba las tierras de su familia. Sus hermanos mayores responsabilizan de su muerte a Berta Cáceres y al COPINH. Dicen saber quién es el asesino: “un compadre de mi papá que andaba con ellos”; y acusan a los ambientalistas de protegerlo. Dos muertes. Suficientes para dividir a una comunidad de tal manera que, aunque mañana mismo se clausurara el proyecto de Agua Zarca, sus diferencias son ya lo suficientemente grandes como para esperar que pronto los pobladores vuelvan a ser una sola comunidad.

“Aquí hemos quedado todos divididos”, dice Juan Bautista Madrid, uno de los hermanos de Christian. “Padres contra hijos, hijos contra padres. Primos contra primos. Aquí nos olvidó el gobierno, nos olvidó la alcaldía. Solo la empresa (DESA) nos trajo la calle y nos puso electricidad. Ellos, los copines , destruyeron el proyecto. Nos han amenazado. Aquí ahora nos matamos entre familias”.

Hay cinco caseríos en Río Blanco. La propiedad de los Madrid queda justo en una parada entre caseríos a la que llaman La Caseta. Algunos kilómetros más arriba se encuentra La Tejera. No avisamos a nadie que vendríamos, pero en cuanto llegamos al páramo que sirve de plaza se nos acercó una señora para decirnos que doña Mercedes nos estaba esperando. Ya sabían que nos habíamos detenido a hablar con la familia Madrid. Cuando entramos a su casa, ya había otras dos mujeres de la comunidad. Cuando salimos eran siete. Convocadas por doña Mercedes “para que ustedes estén bien informados”.

Mercedes Pérez es la líder de La Tejera y la cabeza de una familia matriarcal. Altiva y delgada, con el cabello pintando ya canas, parece la imagen que Lucila, la abuela de Valle de Ángeles, podría encontrar en su espejo si tuviera el cabello blanco. Mercedes habla con la misma firmeza pero desde el otro lado de esa frontera que la presa ha creado entre las comunidades de Río Blanco.

Su casa es la de una mujer pobre que sostiene a una familia grande. Piso de tierra y cocina de leña. En un rincón ha apilado decenas de mazorcas, almacenadas en forma de abanico, que terminan componiendo una figura armoniosa, geométrica, compacta. Hermosa. Encima de las mazorcas hay hierbas olorosas para espantar a los ratones del campo. Enfrente una pequeña hamaca, en la que reposa un bebé de dos años. Tres niños más grandes corren y gritan por la casa. Otro más, un poco más pequeño, nos mira fijo desde la esquina. Una veintiañera lava platos en la pila. Tiene a otro bebé colgando. Todos son nietos de doña Mercedes. Hijos de sus hijos que se los encargaron. Hijos de sus hijas cuyos maridos las abandonaron.

Junto a las mazorcas hay una puerta sin puerta, sino con una cortina, por la cual se entra una pequeña habitación. “Aquí dormía Bertita cuando venía”, dice, con orgullo. “Aquí comía”. A sus espaldas, otro cuarto que sirve de comedor tiene las paredes forradas de afiches con la foto de Berta Cáceres. Entrar a esta casa es saberse en territorio en pie de lucha contra la hidroeléctrica. La abuela Mercedes alza la voz: “¡Yo soy Copinh hasta la muerte! Aquí nunca aceptaremos la presa. ¡Nunca! Son unos sinvergüenzas”.

![Mercedes Pérez en el interior de su casa en Río Blanco, Intibucá. Pérez es una líder de la comunidad y miembro activo del COPINH, la organización que dirigió Berta Cáceres. Ella asegura que hará todo lo posible para impedir que se lleve a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Foto: Fred Ramos]()

Mercedes Pérez en el interior de su casa en Río Blanco, Intibucá. Pérez es una líder de la comunidad y miembro activo del COPINH, la organización que dirigió Berta Cáceres. Ella asegura que hará todo lo posible para impedir que se lleve a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Foto: Fred Ramos

El origen del pleito, en el que todos coinciden, es muy simple: los tractores de DESA invadieron un frijolar. La gente se molestó con la empresa. Organizaron una protesta y voltearon los tractores. Los militares acudieron a proteger a los chinos. La protesta llegó hasta la entrada del campamento y el Estado utilizó a su brazo armado. Para defender a la empresa. Sonó el disparo que terminó con la vida de Tomás García y los dos siguientes, que hirieron gravemente a su hijo Alan. Alguien mató más tarde a Christian Madrid. Y la bolita fue creciendo. Después hubo otros muertos. Uno de paludismo. Otro asesinado en una borrachera. Una joven murió en un accidente automovilístico. Cada parte de la comunidad ha encontrado la manera de culpar a la otra por cada una de estas muertes.

Le pregunto a Mercedes Pérez por los muertos. Comienzo por Christian Madrid. “Mire, su mamá es mi comadre. Hoy ya no nos hablamos. Ese muchacho no murió por nada. Su familia es la que le vendió las tierras a la presa”. La presiono un poco más y termina responsabilizando a DESA también de esa muerte: “Lo mataron para echarle la culpa al Copinh”. Entonces habla de los otros muertos. El asesinato del borracho le parece sospechoso, porque el asesino actuó con premeditación: “lo llevó a tomar para matarlo”, dice. La joven que murió en un accidente de tránsito, murió intentando llegar hasta donde los tractores estaban invadiendo el frijolar. Si la presa no estuviera en construcción, si los tractores no se hubieran metido en el frijolar, si la comunidad no tuviera este problema… la joven estaría viva. Así que esa muerte también debe agregarse a la lista de víctimas de la represa. Y así. Y cada muerte que menciona le cierra un poco los ojos y le endurece la quijada. Con rencor.

En lo único en lo que parece estar de acuerdo con su comadre, la mamá de Christian Madrid, es en que será muy difícil reconciliar a esta comunidad. Es la misma experiencia en todas las comunidades divididas por estos proyectos, particularmente donde ya hay muertos. Pobres contra pobres. Lencas contra lencas.

Sentado en su oficina de La Esperanza, a pocas cuadras de la casa donde Berta Cáceres fue asesinada, el coordinador interino de Copinh Tomás Gómez Membreño me dirá después: “Estos problemas llegaron con las concesiones de los proyectos. El origen de estos conflictos está en las concesiones, no en las comunidades”.

***

La división entre comunidades, hasta ahora, es menor en La Paz. Ni hay muertos entre los que estaban a favor de las Auroras ni hay mucho desarrollo ni oportunidades que defender. La mayor oposición comunitaria a las organizaciones indígenas proviene de aquellos que se benefician del clientelismo político. Alcaldes, representantes patronales, empleados del Partido Nacional en la zona. Y es a través de ellos que el gobierno impulsa su plan.

En Simpinula hay postes de cemento, de esos que sostienen los cables eléctricos. Pero no hay cables. No hay electricidad. Solo postes de cemento. Es un paisaje absurdo en medio de las montañas. El gobierno prometió a los simpinulenses conectarlos a la red eléctrica justo cuando comenzaron los proyectos de las Auroras, pero la comunidad se negó a que se llevara a cabo un catastro para delimitar las propiedades de la comunidad. Sin catastro, les dijeron, no hay electricidad.

No hay electricidad. Los simpinulenses se amparan en el derecho comunal ancestral de los lencas, por el que las tierras de la comunidad son propiedad comunal, no individual, para oponerse al catastro. Esa es parte de su resistencia a las concesiones; su manera de amarrarse al mástil para resistir a los cantos de sirena: Si la comunidad es la dueña de todo, ninguna empresa podrá tentar a un campesino para comprarle las tierras en las que desarrollará los proyectos concesionados. Pero es solo una parte de su resistencia. Negarse al catastro es también reafirmar el carácter indígena de la comunidad.

Las organizaciones indígenas hondureñas, que representan también a las otras etnias (pech, tawaka, misquito, tolupán, garífuna, chortí…), saben que Honduras es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio prevé derechos especiales para las comunidades indígenas y aborígenes, siempre y cuando sus condiciones sociales, económicas y culturales las distingan “de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones…”. Por ejemplo: propiedad comunal de la tierra y un cerro sagrado para sus propias ceremonias, como el que acaban de proclamar en Simpinula.

El Convenio les otorga además el derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres sociales, sus creencias, su bienestar espiritual o sus tierras. Y obliga a los estados signatarios a respetar y proteger sus organizaciones sociales y su forma de vida. Pero uno de los requisitos más importantes, desde luego, es que los indígenas se asuman como indígenas. Por eso es tan trascendente el esfuerzo que están haciendo por recuperar su identidad. Y llevan muchos años en ello.

Berta Cáceres y el Copinh cimentaron buena parte de su estrategia en el 169 y lograron mediante él presionar al gobierno a que cumpliera sus compromisos internacionales. En julio de 2011, Cáceres firmó un convenio con el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el que este se comprometía a no autorizar ninguna concesión sin “una consulta previa, libre e informada”, para lo cual se redactaría un reglamento en coordinación con el Copinh. Además, el gobierno de Lobo reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal.

El convenio tenía dos problemas: que la mayoría de concesiones ya habían sido otorgadas y que el gobierno de Lobo ya iba de salida. Con la llegada de Juan Orlando Hernández, el acuerdo fue engavetado. No hay ningún reglamento. En cambio, la presidencia de Hernández promovió internacionalmente una política de concesiones sin precedentes, que incluyen la creación de “ciudades modelo” en las que las corporaciones extranjeras ganen licitaciones podrán trabajar con ventajas arancelarias en grandes zonas geográficas, con legislación diferente, que en la práctica serán administradas de manera privada. La primera ciudad modelo será inaugurada a finales de este año.

Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEPRODEH y uno de los principales promotores del 169 como herramienta de resistencia, visita frecuentemente la zona de La Paz y reúne a decenas de indígenas para informarles sobre el tratado de la OIT y escuchar sus inquietudes y su situación.

Cuando lo conocí, hacía una presentación a unos 40 indígenas de la zona de Marcala, en la sede local de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Su lenguaje era claro: “quieren forzarnos a la emigración para que les dejemos nuestros ríos y nuestras montañas y nuestros minerales. Quieren que nos sintamos avergonzados de ser indígenas. ¡Pero somos indígenas! Preguntemos a nuestros abuelos. Que nos cuenten nuestras historias. No veamos a los pies a nadie, nunca más. Tenemos muchas historias; y muchos muertos”.

Uno de los asistentes preguntó cómo podían evitar el avance corporativo sobre sus tierras. Donald Hernández, antes de explicar el 169, respondió: “¡Rescatemos nuestra cultura! Nos dicen robatierras pero no estamos robando nada. Nosotros re-cu-pe-ra-mos tierras. Siempre fueron nuestras. Tierras indígenas comunales. Que un alcalde se las haya titulado a un extranjero no las hace de ese extranjero. Son nuestras.” Entonces les habló del convenio de la OIT.

En la reunión estaba también Margarita Posada, cofundadora de Copinh y una activista local muy respetada, quien fuera cercana a Berta Cáceres. Ha dado seguimiento al proceso de construcción de las Auroras y tiene un archivo del que echa mano para explicar las irregularidades en la concesión de los permisos. Le pregunto cuál es el problema con que se produzca energía limpia, a partir del agua de un río. “Con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en vez de consultarnos, en vez de darnos facilidades para que las comunidades mismas produzcamos nuestra energía limpia, los organismos financieros internacionales le dan dinero a empresas privadas que no lo necesitan para que sean ellos los que se lucren de nuestros ríos. Los que los controlen. Los que los destruyan. Ese es el problema. Somos nosotros, las comunidades, las que debemos decidir en qué ríos queremos hacer estos proyectos y cómo los vamos a administrar, de tal manera que nos permitan producir nuestra propia energía en vez de pagarles a estas empresas por controlar nuestros ríos”.

Intenté hablar con Arnold Castro, el propietario de Aurora y esposo de la vicepresidenta del Congreso, pero me canceló a última hora dos reuniones pactadas en la ciudad de Marcala y después alegó estar en reuniones de negocios para no atenderme por teléfono, a pesar de mis insistencias durante más de un mes. Quería preguntarle cómo ha afectado a su empresa el asesinato de Berta Cáceres; cuestionar las alegaciones de irregularidades en la obtención de sus contratos con el Estado; quería que me explicara por qué una empresa de la familia de Gladis Aurora López no ha sido multada ni castigada por no cumplir con la ley. Por qué no respetó el caudal ecológico. Cómo ha beneficiado a las comunidades.

Intenté hablar también con el ministro de Recursos Naturales, José Galdámez, pero me advirtió que lo que lo que yo quería abordar es “muy sensible”. Me ofreció hablarlo en su oficina, después de recibir una solicitud formal de entrevista que incluyera las preguntas que le quería formular. He turnado ya la solicitud. Aún no he recibido respuesta.

En el cerro de Simpinula, el lenca Felipe Benítez lee el acta firmada por todos los representantes de comunidades presentes en el guancasco. En ella, los lencas de la zona se declaran en alerta permanente frente a las “amenazas como las leyes que violentan nuestros derechos indígenas”. Amparados en el convenio 169 de la OIT, “damos el mandato de seguir con el proceso de defensa y organización de los pueblos lencas…”.

Al final de la ceremonia, me siento con Felipe Benítez bajo un árbol, en la cima del cerro que acaba de oficializar como centro ceremonial. ¿Cuántos cerros ceremoniales tienen los lencas? Este, responde, es el primero. Por primera vez se le llenan los ojos de lágrimas cuando le pregunto por Berta Cáceres y qué cambia tras su asesinato. “Es difícil”, me dice. “Estábamos por hacer grandes cosas”. Me pregunta qué me parece la ceremonia de hoy. Le digo que es un hermoso intento de rescate de sus tradiciones, cuyo objetivo es político, no cultural. Benítez me mira de lado y vuelve a sonreir. “Ya le entendió”. Toma un poco de carne con yuca, que han preparado las mujeres del pueblo, y come con gusto. “Pero en el camino vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido durante siglos”. Miro al cielo. Las nubes se han ido. Hoy no llovió.

Ver la versión original de este reportaje publicada por El Faro.

–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

–Nosotros tenemos un esquema de triangulación en que el cruce de ciertos resultados de los tests nos dan entre tres o cuatro respuestas. Es un Excel, donde ponemos los resultados, cruzamos las variables y ese es el párrafo que aparece en los informes, con ciertos cambios, claro. En algunos casos les ponemos algunos énfasis –aclaró.

–Nosotros tenemos un esquema de triangulación en que el cruce de ciertos resultados de los tests nos dan entre tres o cuatro respuestas. Es un Excel, donde ponemos los resultados, cruzamos las variables y ese es el párrafo que aparece en los informes, con ciertos cambios, claro. En algunos casos les ponemos algunos énfasis –aclaró.

Alarcón cursó la Licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en México entre 2005 y 2008. CIPER encontró informes periciales de Alarcón desde 2010. Desde entonces Alarcón pudo realizar su labor de perito para juzgados de familia sin problemas. Hasta que en noviembre de 2014 un hombre que perdió la tuición de su hija -luego de protagonizar una guerra de peritajes con Alarcón y su empresa Profam-, la denunció. La causa está abierta en la justicia penal (ver recuadro).

Alarcón cursó la Licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en México entre 2005 y 2008. CIPER encontró informes periciales de Alarcón desde 2010. Desde entonces Alarcón pudo realizar su labor de perito para juzgados de familia sin problemas. Hasta que en noviembre de 2014 un hombre que perdió la tuición de su hija -luego de protagonizar una guerra de peritajes con Alarcón y su empresa Profam-, la denunció. La causa está abierta en la justicia penal (ver recuadro).

Hasta 2015, el matrimonio Fuente-Alba–Pinochet mantuvo una caja de seguridad en el Banco de Chile donde quedaron a resguardo joyas, algunos relojes de oro y unas pistolas. Ante la Fiscalía, Anita María Pinochet insistió en que las joyas y los relojes eran herencias recibidas por ella y su marido, y que optaron por la caja de seguridad luego de un robo.

Hasta 2015, el matrimonio Fuente-Alba–Pinochet mantuvo una caja de seguridad en el Banco de Chile donde quedaron a resguardo joyas, algunos relojes de oro y unas pistolas. Ante la Fiscalía, Anita María Pinochet insistió en que las joyas y los relojes eran herencias recibidas por ella y su marido, y que optaron por la caja de seguridad luego de un robo. Las señoras del alto mando del Ejército organizan ahí actividades para recaudar fondos y cumplir con su objetivo de “apoyar a la familia militar”.

Las señoras del alto mando del Ejército organizan ahí actividades para recaudar fondos y cumplir con su objetivo de “apoyar a la familia militar”.

Ante los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Ante los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Hoy, en material publicitario, las Bahamas promueve una “aproximación única” que presume respetar reglas internacionales al tiempo que protege clientes offshore. Las Bahamas tranquiliza a inversionistas potenciales, asegurando que sólo compartirá información fiscal después de que otros países lo hagan y que, incluso entonces, sólo con gobiernos selectos que se ajustan a los más estrictos requisitos técnicos de confidencialidad.

Hoy, en material publicitario, las Bahamas promueve una “aproximación única” que presume respetar reglas internacionales al tiempo que protege clientes offshore. Las Bahamas tranquiliza a inversionistas potenciales, asegurando que sólo compartirá información fiscal después de que otros países lo hagan y que, incluso entonces, sólo con gobiernos selectos que se ajustan a los más estrictos requisitos técnicos de confidencialidad.

A pesar de lo afirmado por Constans en esa reunión,

A pesar de lo afirmado por Constans en esa reunión,  Esta última sociedad también es accionista en el CFT y fue constituida en febrero de 1992, según la única huella pública en el Registro de Comercio. Sus socios son la Corporación Inacap y la CNPDS, dependiente de la CPC. Su objeto inicial fue la participación en otras sociedades y en cualquier tipo de negocio que sus socios acordaran. Su capital inicial fue de $100 mil.

Esta última sociedad también es accionista en el CFT y fue constituida en febrero de 1992, según la única huella pública en el Registro de Comercio. Sus socios son la Corporación Inacap y la CNPDS, dependiente de la CPC. Su objeto inicial fue la participación en otras sociedades y en cualquier tipo de negocio que sus socios acordaran. Su capital inicial fue de $100 mil.

El estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

El estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

El informe de Camus corresponde al del mes de agosto pasado, aunque no lleva timbre con la fecha de recepción en la municipalidad, y reseña de manera genérica que coordinó con los equipos municipales el proyecto de la plataforma web para Vitacura Sustentable, participando en la planificación de su lanzamiento, generando contenido digital para “poblar” el sitio y elaborando nueve videos informativos y de entrevistas a “vecinos sustentables” de la comuna, entre otras actividades.

El informe de Camus corresponde al del mes de agosto pasado, aunque no lleva timbre con la fecha de recepción en la municipalidad, y reseña de manera genérica que coordinó con los equipos municipales el proyecto de la plataforma web para Vitacura Sustentable, participando en la planificación de su lanzamiento, generando contenido digital para “poblar” el sitio y elaborando nueve videos informativos y de entrevistas a “vecinos sustentables” de la comuna, entre otras actividades.

Mauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (

Mauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (

Así, sólo los productos que ofrecía Hospitalia llegaron como referencia del doctor Chacón a los hospitales de Puerto Montt y Concepción, donde no se consultó a las otras empresas para ver qué ofrecían antes de licitar.

Así, sólo los productos que ofrecía Hospitalia llegaron como referencia del doctor Chacón a los hospitales de Puerto Montt y Concepción, donde no se consultó a las otras empresas para ver qué ofrecían antes de licitar.

De acuerdo a la indagación de CIPER, en poder de Gilberto Aciar se halló el respaldo de varias facturas emitidas a Minex por montos superiores a los $20 millones, todas por concepto de venta de “piedras”.

De acuerdo a la indagación de CIPER, en poder de Gilberto Aciar se halló el respaldo de varias facturas emitidas a Minex por montos superiores a los $20 millones, todas por concepto de venta de “piedras”.

Un dato que sí consignó la auditoría son las utilidades que obtuvo Confinor en 2015. La empresa, que hasta 2013 realizó exportaciones de concentrado de cobre por millones de dólares, el año pasado registró ganancias de solo $13,5 millones. Sus activos, en tanto, no son muy distintos a los reportados para el año 2012 en la pericia realizada por Correa. Según el documento, los activos de Confinor para el 2015 ascendían a $3.615 millones.

Un dato que sí consignó la auditoría son las utilidades que obtuvo Confinor en 2015. La empresa, que hasta 2013 realizó exportaciones de concentrado de cobre por millones de dólares, el año pasado registró ganancias de solo $13,5 millones. Sus activos, en tanto, no son muy distintos a los reportados para el año 2012 en la pericia realizada por Correa. Según el documento, los activos de Confinor para el 2015 ascendían a $3.615 millones.

Lo que hoy se levanta en esos paños revela que la Inmobiliaria Río Napo apostó fuerte en Maipú. Al lado de la sede de Inacap en esa comuna, hoy aparece el Centro Comercial El Rosal, con un supermercado, una farmacia, un servicentro, una tienda de productos para el hogar y otros comercios más pequeños. Al costado sur poniente de la sede de Inacap, la inmobiliaria de Guzmán Matta compró otro terreno donde construyó el condominio El Rosal de Vespucio, con 234 viviendas de más de 100 m2. Al poniente del conjunto habitacional para clase media, la misma inmobiliaria sumó otro proyecto de similares características: Alto El Rosal.

Lo que hoy se levanta en esos paños revela que la Inmobiliaria Río Napo apostó fuerte en Maipú. Al lado de la sede de Inacap en esa comuna, hoy aparece el Centro Comercial El Rosal, con un supermercado, una farmacia, un servicentro, una tienda de productos para el hogar y otros comercios más pequeños. Al costado sur poniente de la sede de Inacap, la inmobiliaria de Guzmán Matta compró otro terreno donde construyó el condominio El Rosal de Vespucio, con 234 viviendas de más de 100 m2. Al poniente del conjunto habitacional para clase media, la misma inmobiliaria sumó otro proyecto de similares características: Alto El Rosal.

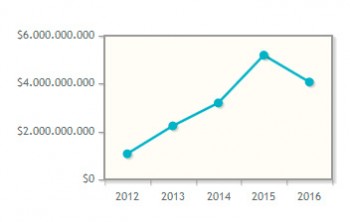

Las palabras de Piñera colisionan con la estructura de negocios diseñada para canalizar sus inversiones a través de la sociedad que creó en 1997 en Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment. También se enfrentan con un pedazo de su historia.

Las palabras de Piñera colisionan con la estructura de negocios diseñada para canalizar sus inversiones a través de la sociedad que creó en 1997 en Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment. También se enfrentan con un pedazo de su historia.

El FIP Mediterráneo también figura como accionista de otra pesquera peruana: Austral Group S.A.A. Un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating de febrero de 2015, informa que en septiembre de 2014 Mediterráneo era el segundo mayor accionista de Austral Group con un 2,6% (

El FIP Mediterráneo también figura como accionista de otra pesquera peruana: Austral Group S.A.A. Un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating de febrero de 2015, informa que en septiembre de 2014 Mediterráneo era el segundo mayor accionista de Austral Group con un 2,6% (

Konza dijo que después de que los “Panama Papers” irrumpieran en escena, su jefe le dijo: “Mark, tienes que encargarte de esto. La noche siguiente estaba en un avión rumbo a Paris por 24 horas y entré directo a la sala de conferencias”. Allí había 80 personas. Uno a uno, los representantes entregaron noticias respecto de qué sabían y no sabían acerca de los “Panama Papers”. “Mi principal impresión fue que cada uno estaba recibiendo mucha presión política para que se hiciera algo y para dar la señal a sus países de que este problema iba a ser enfrentado”.

Konza dijo que después de que los “Panama Papers” irrumpieran en escena, su jefe le dijo: “Mark, tienes que encargarte de esto. La noche siguiente estaba en un avión rumbo a Paris por 24 horas y entré directo a la sala de conferencias”. Allí había 80 personas. Uno a uno, los representantes entregaron noticias respecto de qué sabían y no sabían acerca de los “Panama Papers”. “Mi principal impresión fue que cada uno estaba recibiendo mucha presión política para que se hiciera algo y para dar la señal a sus países de que este problema iba a ser enfrentado”.

Académicos y funcionarios que recopilaron la información académica de los estudiantes, dijeron a CIPER que la apresurada apertura de la carrera permitió, además, la convalidación de ramos sin certeza de que hubiesen sido cursados o aprobados en la universidad de origen. Asimismo, un 30% de las convalidaciones aceptadas por la ULARE no tenían un documento que acreditara su tramitación.

Académicos y funcionarios que recopilaron la información académica de los estudiantes, dijeron a CIPER que la apresurada apertura de la carrera permitió, además, la convalidación de ramos sin certeza de que hubiesen sido cursados o aprobados en la universidad de origen. Asimismo, un 30% de las convalidaciones aceptadas por la ULARE no tenían un documento que acreditara su tramitación.

González explicó que en el hogar de ancianos que dirige los practicantes de Enfermería hacen el trabajo que haría un TENS, como la administración de medicamentos orales o la toma de presión, supervisados por los enfermeros a cargo: “Como la mayoría de ellos ya es TENS, son cosas que saben hacer bien, pero no es lo que tendrían que hacer en un hospital geriátrico ni de la complejidad que necesitan para aprender”, dijo a CIPER.

González explicó que en el hogar de ancianos que dirige los practicantes de Enfermería hacen el trabajo que haría un TENS, como la administración de medicamentos orales o la toma de presión, supervisados por los enfermeros a cargo: “Como la mayoría de ellos ya es TENS, son cosas que saben hacer bien, pero no es lo que tendrían que hacer en un hospital geriátrico ni de la complejidad que necesitan para aprender”, dijo a CIPER.